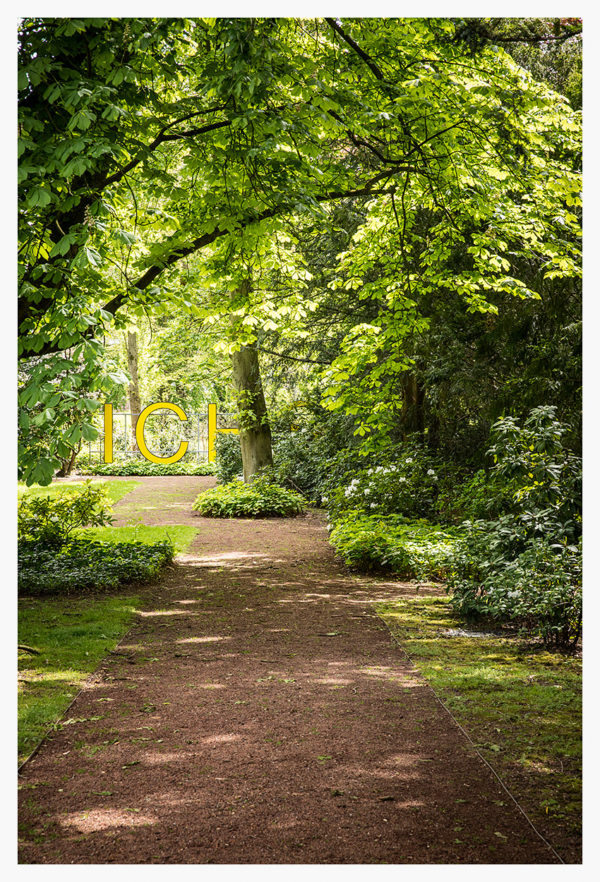

In der Großausstellung »Jetzt« wird die aktuelle Malerei in Bonn, Chemnitz, Wiesbaden und Hamburg gefeiert. Mit dabei sind auch Vivian Greven und Max Frintrop – zwei Atelierbesuche in Düsseldorf.

Unzählige Male schon wurde sie totgesagt und im Gegenzug genauso oft für höchst lebendig erklärt. Das Hin und Her scheint überlebt. Und die Erkenntnis setzt sich fest: Die Malerei wird es wohl weiter geben. Denn bis heute ist es ihr beständig gelungen, im uralten Rahmen die Spannung zu halten. Wie das aussehen kann? Ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage hat Stefanie Stadel in zwei Düsseldorfer Ateliers bei Vivian Greve und Max Frintrop gefunden. Beide zählen zu den rund 50 Malern*innen, die ab September 2019 bei der Großausstellung »Jetzt« in Bonn, Chemnitz, Wiesbaden nd Hamburg antreten, um den aktuellen Stand des Mediums zu bestimmen.

Vivian Greven: Die Forscherin

Sie will nicht lange drum herum reden. Kurz nach der Begrüßung und noch bevor sie den Ingwer-Aufguss einschenkt, bittet Vivian Greven zum Bilderstapel, der an der Atelierwand lehnt. Sofort macht sie sich an der dick verklebten Noppenfolie zu schaffen. Knibbeln, ziehen, reißen – es dauert eine Weile, bis unter der gründlichen Polsterung das erste Eckchen des Bildes zum Vorschein kommt. Dabei ist Grevens Kennerblick auf die Transportverpackung nicht umsonst so kritisch. Man kann offenbar vieles falsch machen. Die feinen Grate um die Farbflächen brächen leicht, so die Künstlerin. Und Abrieb könne die vielfältige Beschaffenheit der Oberflächen verfälschen.

Beim Zuschauen und Zuhören wird schnell klar, warum sie nichts hält von der Bilderschau am Computer. Die Mühe mit der Folie lohnt sich, denn darunter werden Qualitäten sichtbar, die kein Foto wiedergeben kann. Mal matt, mal glänzend erscheinen die einzelnen Zonen. Hier schimmernd, da leuchtend, manchmal plastisch, anderswo völlig plan.

Mittlerweile ist das Bild komplett enthüllt und drei Damen geben sich zu erkennen. Als Inspiration für das gemalte Trio dienten die drei Grazien, aus der Skulpturengruppe von Antonio Canova, einem Klassiker des Klassizismus. Ebenso wie die Schönen des italienischen Bildhauers finden die Grazien auch bei Greven in schwesterlicher Umarmung zusammen. Allerdings fällt es etwas schwer, die verschlungenen Körperteile der einen oder anderen zuzuordnen. Auch die merkwürdige Erscheinung der mittleren Figur stellt sich der süßlichen Glätte entgegen. Sie stützt und hält die anderen, ist dabei aber nicht körperlich ausformuliert, sondern gelblich grün und ganz flach gehalten. »Eine Leerstelle, wie eine Flimmerfläche im Digitalen«, erklärt Greven. Damit spiele auch der Titel: »Leea«.

Das ist eine Frage, die sie ganz besonders interessiert: »Wie treten wir miteinander in Kontakt?« Die Kommunikation ist Grevens Thema – und noch dazu eine persönliche Stärke. Es gibt nicht viele Künstler*innen, die so sicher und verständlich die eigenen Anliegen auf den Punkt bringen können.

Während sie so redet, erkennt man durch die Plastikfolien der übrigen Bilder im Stapel Umarmungen und einander zugewandte Gesichter. Lippen, die sich treffen, oder Hände, die den anderen halten. Die Arbeiten wandern demnächst zur großen Malerei-Ausstellung nach Bonn, Chemnitz, Wiesbaden, Bonn und Hamburg. Alle mussten bei Sammlern abgeholt werden, denn die Künstlerin ist ausverkauft – zu Hause habe sie praktisch keine Bilder mehr. Dem verwunderten Blick ihrer Besucherin begegnet Greven mit einem zufriedenen Lächeln. »Ja, auch außerhalb des Ateliers läuft es zur Zeit sehr gut.«

In der Tat kann sich die Bilanz der letzten Jahre sehen lassen: 2015 war sie mit dem Studium fertig und zwei Jahre später schon im Programm der Kölner Galerie Aurel Scheibler angekommen. Zuletzt erregten Ausstellungen in der Düsseldorfer Sammlung Philara Aufmerksamkeit. Und noch mehr Grevens Auftritt in der Ausstellung »Ekstase« vergangenen Winter in der Kunsthalle Stuttgart – der »Spiegel« druckte ganzseitig einen von ihren innigen »Küssen«. Dieses Frühjahr konnte die 34-Jährige dann bereits die erste Einzelschau bei Kadel Willborn eröffnen. Im Juni war sie mit der renommierten Düsseldorfer Galerie bei der Art Basel, demnächst zieht sie auf die Frieze nach London und zwischendurch zur großen Malereischau.

Mit dem Erfolg wächst das Selbstvertrauen. Greven war sich ihrer Sache durchaus nicht immer ganz so sicher. Deshalb hatte sie zunächst für das Studium der Anglistik entschieden und es sicherheitshalber parallel zum später begonnenen Kunststudium bis zum Staatsexamen durchgezogen. Auch die Zeit an der Akademie war nicht frei von Zweifeln. Unter dem Einfluss ihres Professors Siegfried Anzinger malte sie damals zuweilen wild, oft gestisch – und war zunehmend unzufrieden damit. »Jede Erscheinungsform der Malerei ist richtig, für mich selbst stellte sich aber die Frage: Wen interessiert das, wenn ich mich immer wieder und immer weiter selbst verewige?«

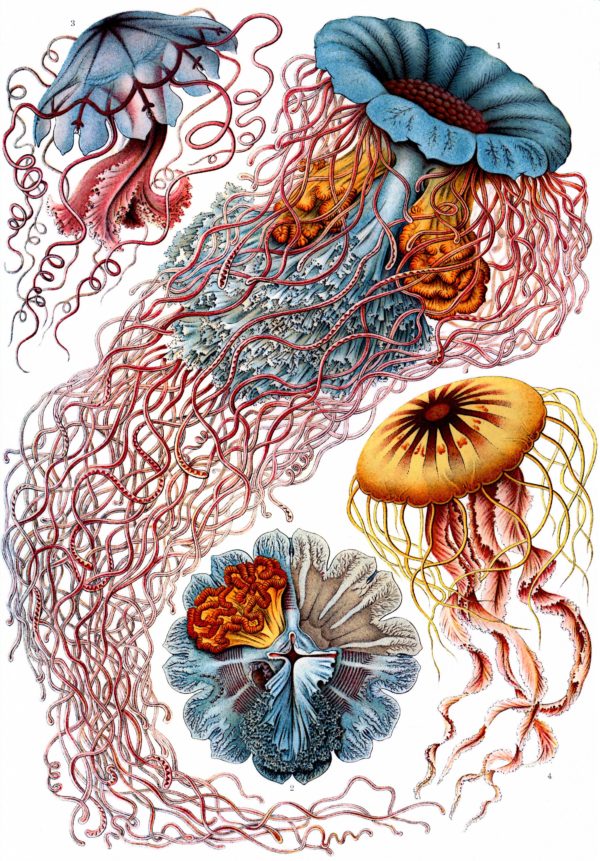

Ihre Kunst kommt nicht aus ohne Intellekt und Analyse, ohne Geschichte und Psychologie, ohne die akribische Recherche, mit der sich die Malerin jeder Form und jedem Thema nähert – egal ob im Louvre oder im Internet. Sie erforscht und hinterfragt kunsthistorische Vorbilder ebenso wie gegenwärtige Verhaltensmuster. Sie klopft mythologische Geschichten ab auf ihre zeitlose Relevanz, die bis in die digitale Gegenwart reichen kann. Amor und Psyche haben ihr und unserer Zeit einiges zu sagen. Oder auch Narziss, in dessen selbstverliebter Bespiegelung Greven Parallelen entdeckt zur Instagram-Generation, die den anderen als Spiegel benutzt und sich vor diesem optimal und optimiert in Szene setzt.

Ebenso systematisch und präzise wie die Inhalte ist auch die Malerei. Normalerweise arbeitet Greven an vier bis fünf Bildern gleichzeitig. Zur Zeit hängen aber nur zwei unfertig im Atelier: Die Konturen sind sorgsam eingefasst von gelbem Klebeband. Bildfeld für Bildfeld arbeitet sie sich vor, trägt in feinen Lasuren die Farbe ein. Variiert Technik und Material, um in jeder Zone unterschiedliche Oberflächenwirkungen zu erzeugen.

Es sei für sie immer noch nicht selbstverständlich, dieser Art von Malerei zu vertrauen, sagt sie. Sie sei nach wie vor berührt, wenn Menschen die Arbeiten sehen und kaufen wollen. »Ich weiß nicht, ob ich eine Künstlerin ohne Empfänger sein könnte. Für mich gehört der Kontakt in die Welt dazu.«

Maler ohne Netz: Max Frintrop

Der Weg zum nächsten »jungen« Maler führt raus aus dem hübschen Hinterhaus-Atelier, rein ins Gewerbegebiet, vor das hochgezogene Rolltor einer ehemaligen Keramikfabrik. Hier weht offenbar ein ganz anderer Wind. Jazz dringt nach draußen. Die Musik stammt von Charles Mingus, wie man bald darauf im Studio erfährt. Und sie kommt aus zwei großen schwarzen Boxen, auf denen schon James Brown gespielt habe. Um die 35 Jahre seien sie – ungefähr so alt wie der freundliche Künstler mit dem vollen Vollbart und der Schirmkappe auf dem Kopf: Max Frintrop. Neben den geliebten Lautsprechern sieht man in seiner Werkstatt ein Regal voller Kunstkataloge: Willem de Kooning, Lee Krasner, Günter Fruhtrunk, Agnes Martin, Helen Frankenthaler – Frintrop mag sie alle. An den Wänden des Ateliers lehnen die eigenen abstrakten Großformate; noch mehr und zum Teil noch gewaltigere Bilder lagern unter einer Empore.

Mit Maßen unter zwei Metern habe er immer Probleme, erklärt Frintrop. Dazu passen die riesigen Pinsel am Besenstiel neben dem farbverschmierten Waschbecken in der Ecke. Aktuell ruhen diese Werkzeuge allerdings, denn der Maler muss aufräumen. Seit zwei Wochen schon mache er nichts anderes. Dass es soviel Mühe kostet, hat auch mit seiner Arbeitsweise zu tun, wie man erst nach und nach erfährt. Er sei nicht gewohnt, über seine Kunst zu sprechen, und vermeide es gern, so schickt der Künstler voran. Doch dann legt er los und holt zunächst einige Papierarbeiten hervor, um vor allem anderen zu klären, was ihm wichtig ist in seiner Kunst: Auf dem Papier könne man Arbeiten umsetzen, die locker wirken, direkt und unkompliziert. Zwar stecke in der Leinwand viel mehr Patina und Pathos, trotzdem versuche er hier genau das Gleiche zu erreichen: »Eine Malerei, die aussieht wie aus dem Handgelenk geschwungen – nie bemüht«.

Flüssige Farbe verweht er mit dem Ventilator

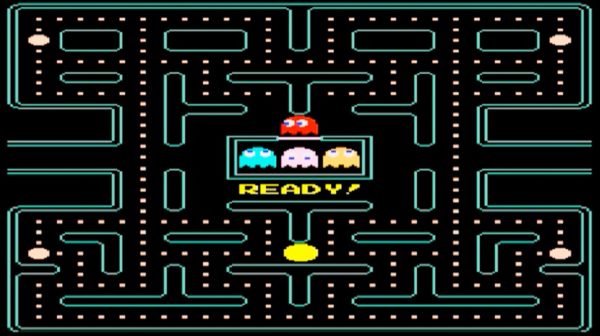

Mit Blick auf die Beispiele ringsum im Atelier wird sofort klar, was er meint. Wie von selbst verteilen sich die flüssigen Farben über die Leinwände, nehmen feste Formen an oder verschwimmen. Oft lassen sie tiefere Schichten durchscheinen, nur selten wirken sie dunkel und dicht. Sie schlängeln und spritzen umher, verteilen sich wie feiner Nebel oder fallen als dicke Tropfen, bilden Lachen, überlagern sich. Was man nicht sieht und nicht sehen soll, sind die Tricks dahinter. Wenn er etwa den Ventilator nutzt, um flüssige Farben zu verwehen.

Bei der Arbeit liegen die großen Leinwände meistens auf den Fußboden. Neben der Windmaschine kommen selbstgebastelte Pinsel zum Einsatz, die vorrübergehend eine Breite von 1,60 Metern erreicht hatten und in keinen Eimer mehr passten. Frintrop benutzte stattdessen eine Konstruktion aus Regenrinnen, um sie mit Farbe zu tränken. Ein spezielles Gemisch: In der Regel kommen Tusche, Acrylbinder und viel Wasser hinein. Denn er mag »die Leichtigkeit des Auftrags«.

Beim Malen muss alles rasch gehen: »Man arbeitet ohne Netz – das ist der Reiz für mich.« Und die Herausforderung; oft genug geht es schief. Womit wir beim »Aufräumen« wären, denn dazu gehört bei Frintrop auch das Aussortieren. Regelmäßig sichtet er seine Produktion und lässt nur das Beste bestehen. Zwei Drittel der Bilder werden abgespannt und zerschnitten. Was übrig bleibt, findet Anklang. Mittlerweile ist der 1982 geborene Oberhausener bei drei Galerien vertreten, seit sechs Jahren kann er von seiner Kunst leben.

Das reicht dem Künstler, wie es scheint, in Sachen Karriere. Ausstellungen wie »Jetzt!«, die große Malereischau, nimmt er weniger wichtig. Frintrop will nicht reden und auch nicht groß auftreten, er möchte nur malen – am liebsten allein im Atelier. Dass dies seine Berufung ist, war ihm früh klar. Mit 21 zog er an die Akademie und schloss sie sechs Jahre später als Meisterschüler von Albert Oehlen ab. Es überrascht etwas, dass er damals noch figurativ arbeitete und sich das Ungegenständliche erst nach dem Studium erschlossen hat. Warum kommen Figuren nicht mehr in Frage für ihn? »Weil die Abstraktion besser ist«, weiß Frintrop. »Ich mag das Vage, das Undefinierte. Ich finde gut, dass vieles nicht feststeht. Das ist, warum ich Kunst machen möchte.«

»JETZT! JUNGE MALEREI IN DEUTSCHLAND«

BIS 19. JANUAR 2020 IM KUNSTMUSEUM BONN, MUSEUM WIESBADEN UND IN DEN KUNSTSAMMLUNGEN CHEMNITZ

FEBRUAR BIS 24. MAI 2020 IN DEN HAMBURGER DEICHTORHALLEN