Mit der Ausstellung »21×21« haben sich die 21 RuhrKunstMuseen für ein besonderes Format zusammengeschlossen. Ihr ungewöhnlicher Dialog wird in der Villa Hügel in Essen gezeigt.

Vielfältig ist sie, die Museumslandschaft an der Ruhr. Sogar sehr. Aber wie sollte sich das zeigen? Wie sollte man sie abbilden, die unterschiedlichsten Sammlungen der sogenannten RuhrKunstMuseen? Zum 15-jährigen Jubiläum des Verbundes haben sich die Ausstellungsmacher*innen das Projekt »21×21« ausgedacht. Eine Aktion, bei der die Schätze der einzelnen Museen ebenso inszeniert wie Schnittstellen und Verbindungen zwischen den Museen gezeigt werden – in einer digitalen Ausstellung sowie einem analogen Pendant von April bis Juni in der Villa Hügel.

Das Konzept ist so einfach wie verwirrend: Jedes der 21 Museen aus dem Verbund hat ein Kunstwerk ausgewählt, das sein Profil besonders repräsentiert. Alle anderen sollten darauf mit einem Werk aus der eigenen Sammlung reagieren. So entstanden 21 Kunstnetzwerke bestehend aus 21 Objekten, die etwas Gemeinsames erzählen – assoziativ, formal oder inhaltlich. »So ist ein wunderbares Spektrum entstanden, das zeigt, dass eine ausschließliche Präsentation der Sammlung nach Kunstrichtungen eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist«, sagt Regina Selter, Direktorin des Museums am Ostwall im Dortmunder U und Sprecherin der RuhrKunstMuseen. »In dem Prozess haben auch wir entdeckt, welche Schätze und Schwerpunkte es in den einzelnen Sammlungen gibt.« In einer digitalen Ausstellung unter 21×21.de lassen sich diese entdecken – illustrativ sind nicht nur alle Impulswerk, sondern auch jedes Impulswerk mit seinen 20 Reaktionswerken durch dünne Linien miteinander verbunden. Dabei sind die Impulswerke ganz unterschiedlich: Von Skulpturen über Gemälde bis hin zu einem Arrangement aus Vasen von Josef Albers über August Macke bis Ai Weiwei zeigen sie die Vielfalt der Kunst im Ruhrgebiet, (wenngleich man hier weibliche Künstlerinnen – mit Ausnahme Gabriele Münters – vergeblich sucht).

Klickt man auf eines der Impulswerke, öffnet sich ein neues Netzwerk mit allen Reaktionen der einzelnen Museen. Zu sehen bekommt man so ein aufregendes Geflecht, das sowohl offensichtliche Gemeinsamkeiten zwischen den Werken, als auch überraschende Schnittstellen oder diametrale Interpretationen eines ähnlichen Objektes offenbaren. Jedes der über 400 Kunstwerke wird begleitet von einem kleinen Informationstext, gelesen von Ronja von Rönne.

Aus dem Dortmunder Museum Ostwall: Anatol Herzfeld «Ohne Titel (Stahltisch)» (1969)

Das Museum am Ostwall im Dortmunder U hat sich als Impulswerk für ein Relikt der Aktion »Drama Tisch« von Anatol Herzfeld und Joseph Beuys entschieden. Drei gefesselten Beuys-Schülern wurde über ein von Anatol Herzfeld gesteuertes Schaltpult durch rote und grüne Lampen der Befehl zum Sprechen oder Schweigen erteilt. Das Team des Museums war sich bei der Auswahl schnell einig: Die Themen von Meinungsfreiheit und Zensur, die in dem Kunstwerk repräsentiert werden, erschienen hochaktuell wie das Objekt repräsentativ für das Selbstverständnis des Museums.

Aus dem Essener Museum Folkwang: Ernst Ludwig Kirchner,»Kaffeetisch« (1923/24)

Eines der 20 Reaktionsbilder auf den Stahltisch ist Kirchners »Kaffeetisch« aus der Sammlung des Museums Folkwang. »Das Bild zeigt eine ähnliche Motivik, aber gleichzeitig eine ganz andere Konnotation«, erzählt Peter Gorschlüter, Direktor des Museums Folkwang und ebenfalls Sprecher der RuhrKunstMuseen, »die Idee des Kaffeetischs ist ein sehr klassisches Motiv in der Kunstgeschichte. Bei Kirchner ist das Bild eher positiv konnotiert, es zeigt Freunde und Familienangehörige am Tisch. Das wendet sich bei Anatol um: Der Ort, wo das Gespräch stattfinden soll, wird zur Zwangsvorstellung.«

Aus der Kunsthalle Recklinghausen: Unbekannte(r) Künstler*in, »Kosmas und Damian« (16. Jahrhundert)

Nicht alle Museen reagieren auf den Stahltisch ebenfalls mit Tischen – manche Reaktionsbilder sind überraschend. So etwa »Kosmas und Damian« von einem unbekannten Künstler aus der Kunsthalle Recklinghausen aus dem 16. Jahrhundert. Auf den ersten Blick scheint das Bild mit Herzfelds Stahltisch nicht viel gemeinsam zu haben, doch die abgebildeten Heiligen, Cosmas und Damian, sind einen Märtyrertod gestorben – ein Schicksal, das sich mit der am Tisch suggerierten Folter in Verbindung bringen lässt.

Aus dem Museum Folkwang: August Macke, »Frau mit Sonnenschirm vor Hutladen« (1914)

Klickt man auf das Impulsbild des Folkwang Museums (August Mackes »Frau mit Sonnenschirm vor Hutladen«), öffnet sich ein Reigen unterschiedlicher Bilder von René Magrittes »Le Grand Siècle«, das die Rückenperspektive eines Manns mit Melone zeigt, über eine Abstraktion von Maria Helena Vieira Da Silva, deren Formen mit Mackes Bild korrespondieren bis hin zu einer Arbeit von Victor Bonato.

Aus dem Skulpturenmuseum Marl: Victor Bonato, »Sparstrumpf (1000-D-Mark)« (ca. 1995)

Der »Sparstrumpf (1000 D-Mark)«, ein durchsichtiges Bein einer weiblichen Schaufensterpuppe ist mit geschredderten Tausend-DM-Scheinen gefüllt. »Diese Reaktion aus dem Skulpturenmuseum Marl fand ich besonders interessant«, sagt Peter Gorschlüter, der Direktor des Museum Folkwang in Essen. Denn das Werk aus der Sammlung greife die Konsumkritik auf. Das Bein wirke sexualisiert, fast wie ein Fetisch. Und sorge für ein bemerkenswertes Spannungsfeld.

Aus dem Museum Ostwall: Allan Kaprow, »Taking a shoe for a walk« (1989)

Das Museum am Ostwall reagiert mit der Arbeit »Taking a shoe for a walk« von Allan Kaprow auf die Frau vor dem Hutladen. »Diese Arbeit geht weniger auf die Kopfbedeckung, als auf die Bedeutung von Schuhen ein«, berichtet Regina Selter, »so kommen wir vom Kopf zu den Füßen.« Beide Arbeiten beziehen sich auf den öffentlichen Raum. Der Schuh von Kaprow ist das Ergebnis eines Happening, bei dem Mitwirkende in der Bonner Innenstadt Schuhe an einer Schnur spazieren führten.

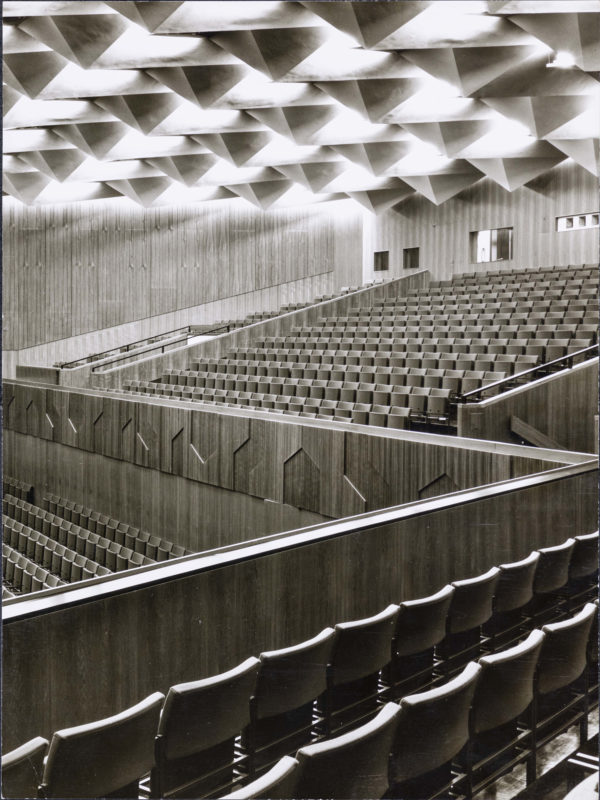

Neben der digitalen Ausstellung wird 21×21 vom 11. April bis zum 27. Juli in der Villa Hügel ausgestellt. Da für über 400 Kunstwerke kein Platz ist, mussten die Kurator*innen für die Ausstellung neue Wege der Vernetzung finden. So wird es Themenräume geben, die Bilder aus dem 21×21-Pool miteinander in Verbindung setzen und in manchen Fällen von neuen Werken aus den Museen ergänzt werden. In einem Raum etwa werden verschiedene Weiblichkeitskonzepte präsentiert, ein anderer widmet sich dem Thema der Dynamik. So entstehen neue Dialoge, die mit der Repräsentation einzelner Bilder auch für die Sichtbarkeit kleinerer Museen im Ruhrgebiet sorgen: »Samstags starten von der Villa Hügel aus RuhrKunstTouren mit einem Busshuttle, der verschiedene Museen anfährt. So können wir die Menschen vielleicht auch dazu animieren, mal einen Wochenendausflug an die kleineren Häuser zu machen«, hofft Peter Gorschlüter, »man ist erstaunt, was man da in den Sammlungen entdecken kann. Im Märkischen Museum Witten z. B. trifft man auf Arbeiten von Paula Modersohn-Becker und Gabriele Münter, also starke weibliche Positionen des Expressionismus. Die Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen hat ein ganz bedeutendes, frühes, sehr großformatiges Werk von Gerhard Richter, das wir in der Ausstellung auch zeigen. Ich glaube, das ist vielen Menschen hier gar nicht so bewusst, von manchen Museen haben sie vielleicht nicht einmal gehört.« Welche Museen das sind, zeigt sich unter 21×21.de. Hier kann man außerdem herausfinden, welches davon am besten zu einem passt. Mit dem »Museums-Match«, einer Art Tinder für Kunstliebhabende, findet man hier auch das passende Match für sich, womit 21×21 die künstlerische Verkupplungsaktion perfekt macht – zwischen Bildern ebenso wie ihren Betrachter*innen.

11. April bis 27. Juli

Villa Hügel, Essen