Köln, Düsseldorf, Berlin: Diese drei Ortsmarken beherrschen seit Herbst den Streit um die Kulturetats in NRW. Viele Kürzungen und Streichungen gefährden die Existenz von Künstler*innen oder Einrichtungen. Doch es steht mehr auf dem Spiel: Das Vertrauen der Kulturschaffenden in den Staat.

Zunächst wirkte alles noch harmlos. Zwar musste NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU) im Spätsommer eine Kürzung ihres Etats für 2025 um 5,5 Millionen Euro verkünden, doch im selben Atemzug gab sie auch Entwarnung: Man werde die Summe vollständig durch unverplante Reste jener Zuwächse aufbringen, die aus der Legislaturperiode zuvor übrig seien. Tenor: Alles nicht schön, aber kein Drama – bestehende Landesförderungen müssen nicht gekürzt werden. Das stimmte zwar einerseits, war andererseits aber schon damals nur die halbe Wahrheit, weil sich bereits deutliche Mehrausgaben an anderer Stelle abzeichneten: Neue Mindesthonorare in zwei Landesprogrammen der Kulturellen Bildung waren mit 1,6 Millionen Euro extra veranschlagt, die Tarifsteigerungen für Beschäftigte landesgeförderter Einrichtungen wollte Brandes ebenfalls anteilig mittragen; nicht zuletzt machte sich auch in landeseigenen Institutionen die Inflation bemerkbar. Mitte Januar bestätigte das Kulturministerium gegenüber kultur.west dann sogar Mehrbedarfe für 2025 in Höhe von 10,5 Millionen Euro. In der Mitteilung heißt es allerdings auch: »Eine Kürzung von Fördermitteln im laufenden Haushaltsjahr für die oben genannten zusätzlichen Ausgaben ist nicht vorgesehen.« Doch wie soll das gehen, wenn die Ausgaben steigen, der Etat aber nicht?

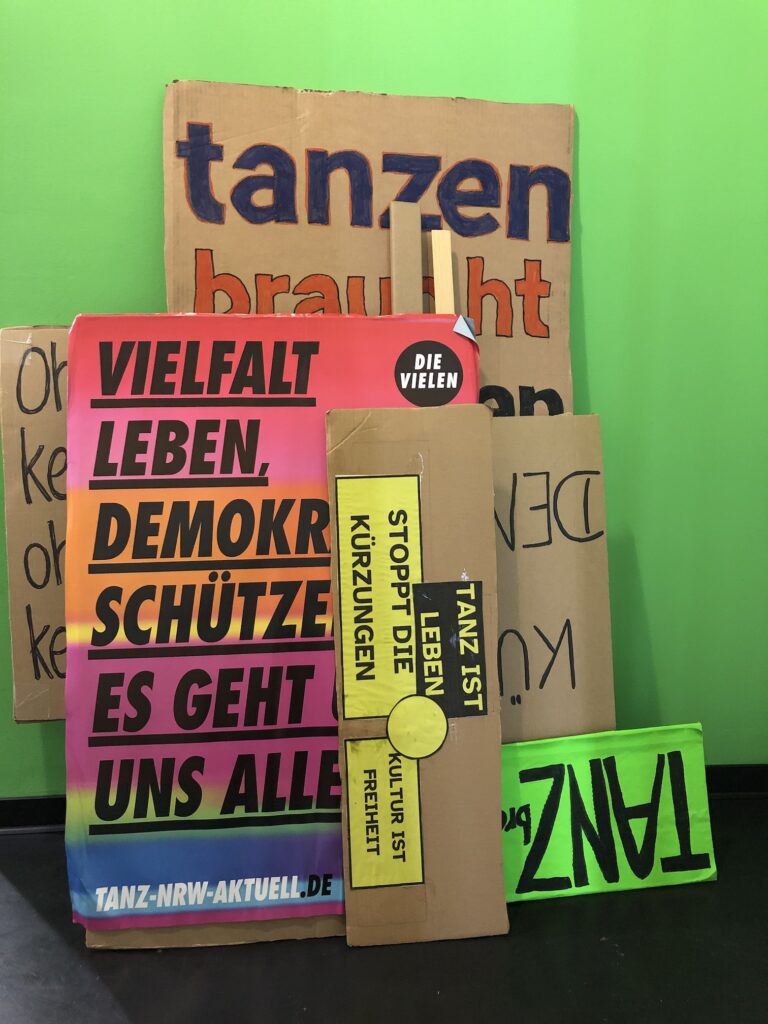

Tatsächlich hat das große Streichkonzert längst begonnen. Bereits zum Jahresende 2024 wurde eine Reihe langjähriger Förderungen sehr abrupt beendet: Die 180.000 Euro für den »International Dance Artist Service« (IDAS), mit dem das Land – sehr erfolgreich – die Internationalisierung der NRW-Tanzszene forciert hatte, fielen ebenso kurzfristig weg wie die knapp 580.000 Euro für die »internationale tanzmesse nrw«, die seit 1994 alle zwei Jahre stattfindet. Das Regional-Festival »Tanz OWL«, gefördert seit 2008, erhält seinen Zuschuss von zuletzt 100.000 Euro nicht mehr. Der Initiative »Cheers For Fears«, die seit mehr als zehn Jahren Tanz-Künstler*innen beim Übergang von der Ausbildung in den Beruf begleitet, wurden ihre 40.000 Euro gestrichen.

Das Land führt für jede dieser Entscheidungen eigene Gründe an: Mal stimme das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Förderung für Künstler*innen und den Kosten für Verwaltung und Vergabe nicht, mal seien vereinbarte Förderziele nicht erreicht worden. Immer sei das Ministerium mit den geförderten Stellen darüber lange im Gespräch gewesen und habe das Ende der Zuwendung zeitig angekündigt. Dieser Darstellung widersprechen allerdings viele Betroffene, von denen sich nur einzelne namentlich äußern wollen.

Eine davon ist Heike Lehmke, Geschäftsführerin des »nrw landesbuero tanz«, das unter anderem als Veranstalter der oben erwähnten Tanzmesse tätig ist. Ihr sei das Ende der Förderung am 29. November mitgeteilt worden, erklärte Lehmke gegenüber kultur.west, in einem persönlichen Gespräch mit dem zuständigen Abteilungsleiter des Kulturministeriums, Michael Reitemeyer. Darin habe sie – keine vier Wochen vor der Weihnachtspause – erstmals erfahren, dass es 2025 vom Land kein Geld mehr geben werde und damit auch nicht für die Weiterbeschäftigung des Teams.

In einer Landtagsdebatte drei Wochen später kritisierten die kulturpolitischen Sprecher*innen von SPD und FDP, Andreas Bialas und Yvonne Gebauer, neben anderen aktuellen Vorgängen zwischen Ministerium und Kulturszene auch diese Kurzfristigkeit. Die Ministerin erklärte in ihrer Antwort, man habe der Tanzmesse im November gesagt, dass man 2026 ein neues Konzept erarbeiten wolle, also anderthalb Jahre vorher: »Ich weiß nicht, wie ich noch langfristiger kommunizieren soll«, erklärte Brandes. Dass die Mitarbeiter*innen des permanent tätigen Organisationsbüros aber just drei Monate nach einer, dem öffentlichen Echo nach zu urteilen höchst erfolgreichen Ausgabe 2024 erfahren müssen, dass die nächste Veranstaltung 2026 nach 30 Jahren – vorerst einmalig – ausfallen und damit für sie selbst schon in wenigen Wochen kein Geld mehr aus Brandes‘ Ministerium fließen werde, ließ sie dabei unerwähnt. Zufall? Absicht? Unkenntnis? Man weiß es nicht. Der Umgang von Ministerin und Ministerium mit der Tanzmesse steht exemplarisch für zahlreiche Kürzungen der vergangenen Monate und ihre Kommunikation. Dem IDAS – einem Unterstützungsbüro für international arbeitende Tanz-Künstler*innen aus Nordrhein-Westfalen, organisatorisch angedockt ans tanzhaus nrw in Düsseldorf – wurde am 19. November telefonisch ein Besuch des Kulturabteilungsleiters Michael Reitemeyer noch für denselben Nachmittag angekündigt. Wenige Stunden später verkündete dieser dann der verdutzten Ingrida Gerbutavičiūtė, in Personalunion Geschäftsführerin von tanzhaus und IDAS, das Aus der Landesförderung zum Jahresende. Nach ihrer Darstellung gab es zuvor keine Ankündigung oder auch bloß ein leises Signal, dass die Förderung des IDAS im Ministerium zur Disposition stand. Nach hartnäckigem Drängen darf Gerbutavičiūtė nun bis Ende März nicht verausgabte Restmittel aus 2024 nutzen, um das Büro und noch laufende Projekte abzuwickeln.

Ohne Vorwarnung

Gekürzt wird aber nicht nur beim Tanz: Die erst vor zwei Jahren unter großem Getöse an den Start gebrachten Projektbüros »Neue Künste Ruhr« und »Neuer Zirkus Ruhr« sollen – bei künftig mehr als halbiertem Zuschuss – zusammengelegt werden. Im »Regionalen Kultur Programm NRW« (RKP) wurde die Fördersumme 2025, ebenfalls ohne Vorwarnung an die zehn offiziellen RKP-Büros, um insgesamt 1,4 Millionen Euro gesenkt; das ist ein Minus von rund 25 Prozent. Auch hier dasselbe Muster: Im Kulturministerium fällt man Entscheidungen, ohne die Betroffenen und ihre Fachverbände vorher zu informieren oder gar mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Überbracht werden die schlechten Nachrichten dann nahezu überfallartig.

Bemerkenswert dabei ist, dass eigentlich alle in der Szene grundsätzlich Verständnis für die veränderte Finanzlage und notwendige Einsparungen äußern. Gerade deshalb sagen viele: »Man hätte doch mal mit uns reden können.« Diese Erwartung teilen auch die Akteur*innen der Bildenden Kunst, Musik oder Literatur – Sparten, die bislang nicht von Kürzungen betroffen sind. Doch niemand weiß die Lage genau einzuschätzen: Sind wir die nächsten, oder geht der Kelch an uns vorüber? Sie beklagen ebenfalls die zunehmend erratische bis fehlende Kommunikation des Ministeriums. Einigermaßen abgesichert fühlt sich im Moment nur die Soziokultur, seit Kulturministerin Brandes auf einem Podium im November öffentlich versprach, hier nicht den Rotstift anzusetzen.

Der wachsende Unmut über das Land war auch bereits Thema im Kulturausschuss des NRW-Städtetages; dort kommen die Kulturdezernent*innen der nordrhein-westfälischen Großstädte regelmäßig zusammen. In der Woche vor Weihnachten kam es dort nach übereinstimmenden Schilderungen mehrerer Teilnehmer* innen zu einer heftigen Auseinandersetzung mit dem Abteilungsleiter im Ministerium, Michael Reitemeyer. Die Liste der Kritikpunkte soll lang gewesen sein: Neben den oben erwähnten Fällen war auch die nach Jahrzehnten eingestellte Förderung des Frauenkulturbüros, das Ende der Kreativwirtschaftsförderstelle ecce im Ruhrgebiet, das Medienwerk NRW, die Zukunft der Kultursekretariate und der Theaterkonferenz Gegenstand hitziger Diskussionen. Der Vorsitzende des Gremiums, Dortmunds Kulturdezernent und Kämmerer Jörg Stüdemann, konstatierte gegenüber kultur.west eine »härtere Gangart« des Ministeriums im Umgang mit Geförderten und Kommunen. Dabei werde in der Außendarstellung versucht, die eigentlichen Opfer der Kürzungen zu Tätern zu machen, indem man ihnen mit fadenscheinigen Begründungen Ineffizienz oder die Nichterreichung von Zielen vorwerfe. Unter anderem habe die Ministerin für eine Fortführung der seit 2012 existierenden Theaterkonferenz ein Konzeptpapier der Intendant*innen angemahnt. Das sei in den Gesprächen zuvor aber nie Thema gewesen, geschweige denn vereinbart worden. Gegenüber kultur.west verwies Stüdemann auf die besondere Rolle der Städte und Gemeinden für die Kulturfinanzierung in NRW:

»Das Land sollte schnell zurückkehren zu einer partnerschaftlichen Kooperation mit den Kommunen – und für die Kulturszene wünschen wir uns transparentere Entscheidungen.«

Dortmunds Kulturdezernent Jörg Stüdemann

Die Klagen über mangelnde Transparenz und echten Dialog werden auch andernorts immer lauter, zum Beispiel in Köln. Vordergründig spielte sich hier zunächst das bei jedem neuen Kulturhaushalt öffentlich aufgeführte Drama ab. Dabei stehen stets massive Kürzungen vor allem für die Freie Szene im Raum, die sich bei genauerem Hinsehen aber als bloße Formalie im Haushaltsprozedere der Stadt entpuppen. Grund: Die Gelder aus der fünfprozentigen Bettensteuer für Übernachtungsgäste werden seit jeher nicht schon im Etatentwurf der Verwaltung eingeplant, sondern erst im Laufe der anschließenden Haushaltsberatungen von den Stadtverordneten für diverse Zwecke extra vergeben, ein Teilbetrag als sogenannte Kulturförderabgabe. Auf diesem Wege kamen auch für 2025 wieder drei Millionen Euro extra für die Kultur zusammen. Für zwei namhaftere Projekte allerdings läuft die Förderung mit diesem Jahr wohl endgültig aus: Das Acht-Brücken-Festival, dessen Gründungs-Intendant Louwrens Langevoort nach der nächsten Ausgabe im Mai in den Ruhestand geht, und die seit 2012 existierende Akademie der Künste der Welt, der es nach Einschätzung vieler in der Politik nie gelungen ist, Teil der Stadtgesellschaft zu werden. So weit, so üblich, auch in der Kultur funktionieren Dinge mal nicht oder gehen zu Ende.

Wenig sinnvoll erscheint dagegen weiterhin, selbst renommierteste Veranstaltungen und Akteur*innen wie die Cologne Jazzweek, Concerto Köln oder das Impulse-Festival nicht im regulären Kulturetat der Stadt zu fördern, sondern über den stets aufs Neue Unsicherheit verbreitenden Extratopf »Kulturförderabgabe«. Und genau da beginnt das Problem: Obwohl die Politik die Stadtverwaltung seit 2013 und zuletzt im Januar in mehreren Beschlüssen und noch mehr Appellen zu einer Verstetigung dieser zentralen Förderungen aufgefordert hat, ist das bisher nicht passiert. Mehr noch: Der Kulturdezernent Stefan Charles verweigert zu diesem wie zu zahlreichen anderen Punkten seines (Nicht-)Handelns jede öffentliche Kommunikation. Die Ziele, Pläne und Entscheidungen von Charles bleiben für die Kulturszene und Stadtgesellschaft, aber auch für die Politik selbst oft rätselhaft bis unerklärlich.

Ganz ähnlich verhält es sich auf der Bundesebene in Berlin. Von dort gab es kurz vor Redaktionsschluss dieses Heftes ausnahmsweise mal gute Nachrichten: Die noch amtierende Regierung hat für 2025 geplante Kürzungen bei der Förderung von Künstler*innen und Einrichtungen der Freien Szene zumindest teilweise zurückgenommen. Unter anderem erhält das »Bündnis internationaler Produktionshäuser« jetzt doch 1,8 Millionen Euro. Mit PACT Zollverein in Essen sowie tanzhaus nrw und fft in Düsseldorf haben gleich drei der sieben Mitglieder dieser Allianz ihren Sitz in NRW. Zwar ist der nun bewilligte Zuschuss nicht mal halb so hoch wie zuletzt, aber deutlich höher als das, was Kulturstaatsministerin Claudia Roth in ihrem Etat für dieses Jahr vorgesehen hatte, nämlich nichts.

Dabei steht die Stärkung des Bündnisses – sogar auf Wunsch der Grünen – explizit im Koalitionsvertrag. Und auch Roth hatte weder vor Bekanntgabe der Kürzungspläne im Sommer mit den betroffenen Einrichtungen darüber gesprochen noch sie im Nachhinein öffentlich begründet. Was ihre Kürzungen noch rätselhafter macht, ist die Tatsache, dass sie für 2025 insgesamt sogar mehr Geld zur Verfügung hatte; die zusätzlichen Mittel flossen aber vollständig in Großeinrichtungen wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Warum? Das ist Roths Geheimnis. Eine Kulturstaatsministerin, die Kultur stets als essentiell für gesellschaftlichen Dialog und demokratische Teilhabe preist, erweist sich und der Sache so jedenfalls einen Bärendienst.

Im vergangenen Jahrzehnt hatte die Kulturpolitik, gerade in NRW, deutliche Fortschritte auf dem Weg zu mehr Dialog, Teilhabe und Miteinander gemacht. Diesen Pfad des kooperativen Wirkens haben Ina Brandes, Stefan Charles und Claudia Roth zuletzt erkennbar verlassen. Alle drei repräsentieren die staatlichen Ebenen Kommune, Land und Bund in herausgehobenen Positionen; ihrVorgehen wird nicht nur aufmerksam beobachtet, sondern provoziert Nachahmer. Vielleicht handelt es sich nur um eine Schwächephase in herausfordernden Zeiten – vielleicht aber auch um die nächste Zeitenwende. Die Kulturszene ist jedenfalls alarmiert.