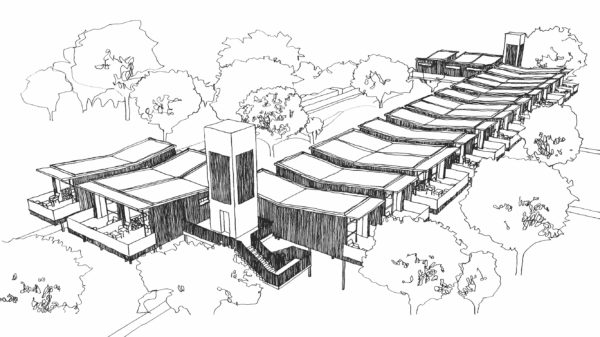

Wie verändert Corona unsere Städte? Das war eine der Fragen des World Architecture Festivals in Barcelona, in dessen Sonderwettbewerb »Isolation Transformed« international nach möglichen Antworten gesucht wurde. Von den rund 250 Beiträgen überzeugte die Jury unter Norman Foster ein Vorschlag aus dem Ruhrgebiet: Der Dortmunder Architekt Deny Jones und der Bochumer Ingenieur Ernst Peter Amat Kreft haben ein Alten- und Pflegeheim entwickelt – aus mobilen Wohneinheiten, die an Stegen an- und ablegen können.

Wie wollen wir alt werden – und vor allem: wo? Diese Frage hatte Deny Jones schon länger beschäftigt. Keine Verwahranstalten sollten Alten- und Pflegeheime sein. Das war klar. Aber durch die Corona-Pandemie kam nun noch das Problem von Nähe und Distanz hinzu. Was tun, wenn einer der Bewohner*innen eine zeitlang von den anderen separiert werden muss? Und wie verhindert man dabei soziale Isolation? »Die entscheidende Idee kam mir, als ich in Köln am Rhein spazieren ging«, erzählt Jones. Der Architekt an der Fachhochschule Dortmund beobachtete Schiffe – und besprach sich später mit seinem Kollegen Ernst Peter Amat Kreft. Gemeinsam dachten sie Jones’ Gedanken weiter und entwickelten mobile Wohneinheiten. Szenarien für die Stadt von morgen, mit denen sich auch die »Isolation Transformed«-Ausschreibung des World Architecture Festivals 2020 beschäftigte.

»Ich bin ein Freund von Modularität und Mobilität«, sagt Ernst Peter Amat Kreft. An der RWTH Aachen hatte der Ingenieur Fertigungstechnik und Fabrikplanung studiert und danach in der Automobilindustrie gearbeitet, bis er noch einmal ganz neu anfing: In Bochum gründete Kreft das Start-up »Amat Habito«. Jetzt baut er modulare Wohneinheiten. »Tiny Houses«, könnte man sagen, aber den Ausdruck mag er nicht besonders. Die öko-romantische Verklärung stört ihn dabei. Sein Konzept ist eher auf die Stadt ausgerichtet. Auf autarke Wohneinheiten, in sich barrierefrei, aus nachwachsenden Rohstoffen – aber vor allem: Kombinier- und stapelbar und damit auch für den hochverdichteten urbanen Kontext gemacht.

Jones und Kreft sind befreundet und tauschen sich oft aus. »Bei meinem Spaziergang am Yachthafen habe ich bemerkt, wieviel Freiheit die einzelnen Bote bieten, dass sie gleichzeitig über die Stege verbunden sind, dass die Menschen sich zuwinken und von einem Boot zum anderen miteinander kommunizieren.« So entstand die Idee eines Alten- und Pflegeheims, bei dem komplette Wohneinheiten an einer baulichen Struktur wie Schiffe an einem Steg andocken können. Eine perfekte Mischung aus Abstand und Raum für soziale Interaktion, bis hin zur Möglichkeit, einzelne Bewohner*innen zeitweise von den anderen auf Abstand bringen zu können – durch die Trennung der Module.

So perfekt das Konzept auf die Bedingungen der Pandemie zugeschnitten ist, greift es doch wesentlich weiter. Denn lange bevor die Wohnmodule an die Infrastruktur des Pflegeheims andocken, können sie schon in anderen Kontexten bewohnt werden. Letztlich geht es um eine neue Form des Umziehens. Es muss nicht mehr alles zusammengepackt werden, was in der Wohnung ist – bewegt wird schlussendlich das ganze Haus. »Mobilien« statt »Immobilien« nennt Kreft das.

»Beim World Architecture Festival hat Norman Foster gesagt, dass wir eine Beschleunigung des Wandels brauchen«, sagt Jones. Kreft spricht von »Geschwindigkeit und Mobilität« – und meint dabei nicht Autos und Verkehr, sondern die Architektur und die Veränderung der Stadt. Der Wandel von Gebäuden, ist er überzeugt, müsse in Zukunft von Anfang an mitgedacht werden. Das Bürogebäude, die Tankstelle, das Fußballstadion, der Supermarkt – alles Bauaufgaben, die heute noch so spezialisiert sind, dass sie nur jeweils einen Zweck erfüllen können. Wenn dieser Zweck an dem Ort, wo das Gebäude gerade steht, aber nicht mehr gebraucht wird, kann nur noch abgerissen werden.

Eine Architektur, die auf austauschbaren Modulen basiert, könnte auf die Bedürfnisse der Menschen viel schneller und flexibler reagieren, ist die Vision. Allerdings eine, die für die aktuell anstehenden Probleme zu spät kommt. Das Ende der Innenstadt als Shoppingmeile habe schon vor Corona begonnen und sei durch die Pandemie nur beschleunigt worden, sagt Deny Jones. Als Katastrophe sieht er das nicht, denn ohnehin sei die Idee vom Einkaufen in der City gerade mal etwas über 100 Jahre alt. In Zukunft gehe es darum, veränderte Bedürfnisse in der Architektur mitzudenken. Das klingt ein bisschen nach einer Stadt als Lego-Baukasten – gegen die aktuelle Schreckensvision von verödeten Fußgängerzonen mit Leerständen und Ein-Euro-Shops.