»Ich möchte einfach nicht mehr darüber reden«, sagt er am Ende eines längeren, irgendwie vertrauensvollen Telefonats. Nicht mehr reden über sein bahnbrechendes Werk aus den 1960er und 1970er Jahren. Ferdinand Kriwet möchte sich nicht selbst dabei zuhören müssen, wie er Echos und Bilder von damals zurückruft, wie er sich selbst zitiert oder gar huldigt. »Das müssen dann schon andere machen.«

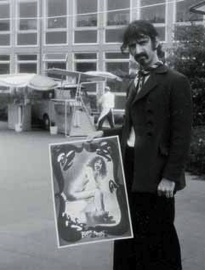

Auch in diesem Verstummen wirkt der Polyartist Kriwet, 1942 in Düsseldorf geboren, fort. Unter all den Akteuren des Jahres 1968 in Nordrhein-Westfalen ist er zweifellos einer der aufregendsten. Seine nachgerade legendären Hörtexte brachte er im »Studio Akustische Kunst« des WDR heraus, wo er heute noch als Säulenheiliger gilt. Mit drei Stereo-Reporter-Tonbandgeräten bewaffnet, reiste der Hörspielmacher Kriwet damals in die USA, um sein akustisches Material aufzuspüren. Er mietete ein Zimmer, um mit seinen Mikrofonen einen generalstabsmäßig-subversiven Lauschangriff auf die zahlreichen Radio- und Fernsehsender zu starten. Um auszukundschaften, wie sich Amerika in den Drehungen und Wendungen seiner Sprachstile und Wortspiele selbst verrät.

»Und es begibt sich zu dieser Zeit, daß die amerikanischen Astronauten Edwin Aldrin, Neil Armstrong und Michael Collins als die ersten Menschen der uns bekannten Menschheitsgeschichte mit dem Raumschiff APOLLO 11 den Mond umkreisen und mit dem Lunar Module auf ihm landen und von ihm wieder zur good earth zurückkehren werden.« So steht es in Kriwets sechstem Hörtext »Apollo Amerika«. Thema ist die Wahrnehmung all dessen, was der Autor damals über die magischen Kanäle empfing. Das aus Medienzitaten montierte viertelstündige Stück wurde am 20.11.1969 vom WDR Köln erstmals gesendet. Mit dem Einverständnis seines Redakteurs und Förderers Klaus Schöning fügte Kriwet auch für seine Arbeit »Radio« (1983) in wochenlanger, detailversessener Arbeit einem Materialwust aus meist unverständlichen Lauten fremder Länder 10.000 Schnitte zu, um das Ganze in eine »gigantische Radio-Sprech-Blase« zu transformieren.

Kriwets Hörtexte sind nach musikalisch-rhythmischen Strukturen komponiert. In seinen theoretischen Manifestationen zur akustischen Literatur sucht er selbst seine Verfahrensweisen transparent zu machen: »Schriftlich fixiert ist der Hörtext lediglich als Arbeitsvorlage, als Partitur für Interpreten und Techniker. Im Gegensatz zum Hörspiel verzichtet der Hörtext entschieden auf die akustische Abschilderung von sichtbaren Vorgängen, Handlungen, Personen, es sei denn als Zitat. Vielmehr ist dem Hörtext an der Konstruktion unserer Zeit angemessener Hörmodelle gelegen, die unsere auch technisch veränderte Rezeption von Lautsprache produktiv berücksichtigen.« In den Partituren seiner »schichtweisen« oder »schichtenisolierten« Aufnahmetechnik sind Stimmen, Musik und Texte auf horizontaler Zeitachse fortlaufend notiert. Mit einer vertikalen Klammer übereinander notierte Texte gelangen dabei gleichzeitig zu Gehör. Diese »Partituren von Ereignissen« sind hochkomplexe Gebilde, die auf die Komplexitätsstrukturen des Wirklichen hinarbeiten, und die schon für sich genommen als grafische Kunstwerke durchgehen. Mehr als zehn seiner Hörcollagen entstehen so in Zusammenarbeit mit dem WDR-Studio, Epoche machende Arbeiten der Akustischen Kunst, die vor kurzem in der »edition rz« erstmals auf Tonträger veröffentlicht worden sind.

Kriwet hatte keine Angst vor der Technik, solange sie analog war. Keinen Horror vor Knöpfen, die verstärkten oder verzerrten. Die großen Studiomaschinen sah er als »Spielautomaten« an, und experimentierte mit Mehrspurtechnik, Effekt-Geräten, Tonsieben, O-Tonmaterial, Stimm- und Schallwandlern, künstlichen Kehlköpfen, (Endlos-)Schleifen oder vorverstärkten Schlusssätzen.

Freilich, Kriwet war auch ein Kind und Held seiner Zeit. Er hat die Montagetechnik nicht erfunden. In Kommentaren zu seiner eigenen Arbeit hat sich Kriwet oft auf Stéphane Mallarmé und Walter Benjamin bezogen, aber in seiner Arbeit zeigt sich deutlich der Einfluss amerikanischer Beat-Poeten. Außerliterarische Techniken wie das Übereinanderkopieren von zwei Bildverläufen im Film oder die Rückkopplungen der Regelkreistechnik hatte sich William Burroughs erstmals literarisch dienstbar gemacht.

Kriwet ist auch nicht der einzige, der das Hörspiel in den Bereich der ars acustica überführte. Im Gegenteil, alle wollten heraus aus den Studios in der kulturrevolutionären Achsenzeit um 1968, auf den »Neumarkt der Künstler«. Literaten, Musiker und Regisseure entdecken das Hörspiel als Medium einer radikalen Demontage. Und das Hörspiel entdeckte die Sprache jenseits des geschriebenen Wortes – Sprache im Prozess des Sprechens. Mit wachsender Faszination suchte man die Materialität des Akustischen zu erkunden. Für eine ganze Künstlergeneration wird die Realität zu einem einzigen »Aufnahmezustand« (Mauricio Kagel). Aus den Splittern, die sie aus Geräuschlandschaften und Weltbildern herausbrachen, setzen sie neue Wirklichkeiten zusammen.

Darunter gab es ein paar (»Fünf Mann Menschen«), die wie Kriwet ein Händchen hatten für die neuen Medien – und die in dieser Wahrnehmungs- und Bewusstseinsrevolution damit selbst zu »Medien« wurden. An Orten, die sich besonders als Sprungbretter eigneten, diese Welt zu verlassen. Zu diesen neuen Wallfahrtsorten gehörte auch das Creamcheese in Düsseldorf. Ferdinand Kriwet gehörte zu den Mitinitiatoren dieser ersten Disco Nordrhein-Westfalens, einer flackernden Wirklichkeit künstlicher Paradiese und höllischen Lärms: Pop-Art-Bilder oder abstrakte Kurzfilme werden hier in grellen Farben an die Wand projiziert, die Beat-Sounds erzeugen eine ähnliche hypnotische Wirkung wie Marihuana oder LSD. Einem totalen Ansturm von Licht- und Soundeffekten ausgesetzt, verschmelzen Menschenleiber so zu lebendigen Skulpturen, auf die Kriwet seine Sehtexte projiziert, um die Tanzfläche vollends zum phantastischen Bühnen-Happening, zum Gesamtkunstwerk zu machen (s. K.WEST 1. 2008).

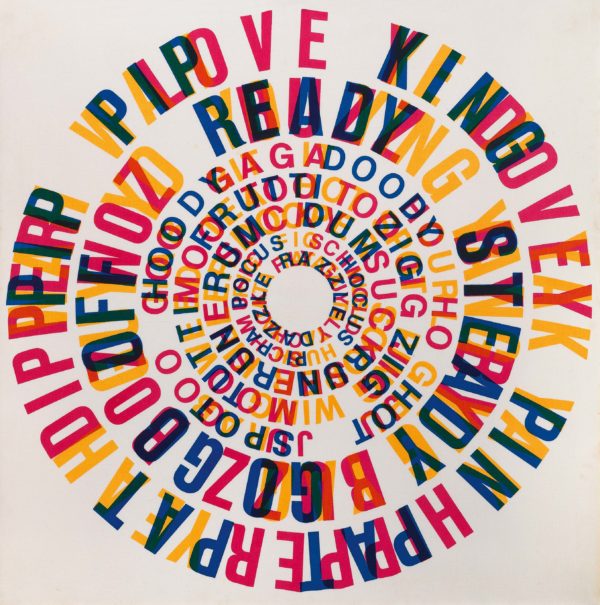

Seit den 1960er Jahren spielt Kriwet mit dem »Informationssystem« Schrift. Überzeugt, dass die Lesegewohnheiten unter dem Druck der neuen Medien in einem tief greifenden Transformationsprozess stehen, wirft er seine Sehtexte gerade dorthin, wo sie ganz ohne jede bewusste Handlung wahrgenommen werden können: auf Augenhöhe der Tanzenden. Die lassen ihre trancehaften, wie hypnotisierten Blicke über seine Rundscheiben-Texte schweifen als versuchten sie, der Rille einer Schallplatte zu folgen. Kernsätze oder Zentralbegriffe sind oft durch Großschreibung oder Sperrdruck besonders hervorgehoben. Der »Leserattenfänger« Kriwet teilt manche seiner Kunstvermittlungs-Strategien mit denen der Werbung. Im Chreamcheese muss er auch mit dem Werbegenie Charles Wilp zusammengetroffen sein, der, inspiriert von der Raumfahrt, auf Anzeigenmotiven für den Softdrink Afri-Cola (»Super-sexy-mini-flower-pop-op-cola – alles ist in Afri-Cola«) die Schönheitsköniginnen der 1960er im Nonnen-Ornat durch eine Glasscheibe schauen ließ, die von ihrem eigenen Atem beschlagen war.

Wie die Nonnen damals im Cola-Rausch auf die Erde geschaut haben, so sehen wir heute das Creamcheese als einen der eigentlichen Projektions- oder Traumorte von 68. Hier soll der James Dean der deutschen Kunstszene, Blinky Palermo, als Barkeeper gearbeitet haben. Auch von dem hat Ferdinand Kriwet etwas, nur dass er statt Alkoholika Medien zusammenschüttelte, bis der ganze Mix im Kopf des Konsumenten explodierte. Niemals zuvor waren junge Menschen einem solchen Ansturm von Sinneseindrü-cken ausgesetzt gewesen wie damals. Das erforderte eine schwierige sensorische Anpassung, die trainiert werden musste. Und genau das war für Ferdinand Kriwet die Aufgabe der Kunst. Er fand es daher vordinglich, neue Formen der Wahrnehmung zu komponieren und nicht bloß Texte. Zeitgemäße Kunst könne, so war er überzeugt, nur mit zeitgemäßen Medien vermittelt werden. Im Creamcheese-Manifest, dass Kriwet mit Günther Uecker zusammen verfasst hat, heißt es: »Medien der Vergangenheit sind Buch und Bibliothek, Bild und Museum. Kunst der Gegenwart vermag Medien der Vergangenheit einzubeziehen. Zeitgemäße Informationsmedien sind Presse, Rundfunk, Film, Fernsehen. Ich verändere Fernsehen, Film, Rundfunk, Presse. Ich werde von Fernsehen, Film, Rundfunk, Presse verändert.«

Kriwet war einer der wirklichen Zeremonienmeister der Kulturrevolution, ein Magier der Synästhesie. Nicht nur, weil er jedes Thema, das er aufgriff, in unterschiedlichen Medien auszudrücken verstand (so paradoxerweise auch wieder im Buch); sondern weil er buchstäblich Schrift als Bild und Bild als Schrift sah. Er hat sein Publikum technisch in halluzinogene Zustände versetzt und so zu »Visionären« gemacht: Man sieht das Wort. Zugleich ist man selbst der Ton. Das zumindest, was heute davon ankommt. //

Ferdinand Kriwets »Hörtexte« sind in der edition rz erschienen. Die »3-LP-Picture-Disc-Luxus-Box« kostet 54 Euro und ist zu bestellen unter: info@edition-rz.de