Mancher fürchtete sie schon 1960: Mit den Hochstraßen könnten »klobige Steinungetüme in der Höhe dreigeschossiger Häuser dem Stadtmenschen jede Freude am Anblick nehmen«, beschrieb der damalige Düsseldorfer Oberbaudirektor Erwin Meyer die Argumente von Kritikern. Autoabgase und Straßenlärm oben, dunkle Angsträume unten – fast 50 Jahre später haben sich solche Befürchtungen bestätigt: »Straßendurchbrüche, Stadtautobahnen und Hochstraßen sind die vielleicht ungeliebtesten Relikte der Nachkriegszeit«, sagt der Stadt- und Verkehrsplaner Hartmut Topp. Weder für Autofahrer noch für die anderen Stadtnutzer hätten sie wesentliche Verbesserungen gebracht: »Während die einen auf ihnen im Stau stehen, kämpfen die anderen mit den unschönen Restflächen unter der Fahrbahn, Lärm und Abgasen.« Auch deshalb ist der Ingenieurwissenschaftler gerade viel unterwegs, um Kommunen bei der Frage zu beraten, wie sie ihr Erbe der autogerechten Stadt wieder los werden.

Keine leichte Aufgabe. Denn viele Orte in Nordrhein-Westfalen sind nach dem Krieg neu geordnet worden, mit eklatanten Auswirkungen auf das Stadtbild: »Seit Jahrtausenden hat sich der Verkehr noch nie so völlig verändert und so eindeutig einen neuen Stadtgrundriss verlangt wie heute«, schrieb 1959 der Architekt Hans Bernhard Reichow im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnungsbau. Aus dem Mittelalter stammende Städte wie Köln oder Dortmund sollten ihre engen Straßenführungen zugunsten breit angelegter »Durchbruchstraßen« aufgeben. Was zählte, waren die »Mobilitätsbedürfnisse« des Autoverkehrs: Parkleitsysteme, Parkhäuser, Unterführungen und, natürlich, Hochstraßen.

Die erste wurde 1928 in New York City gebaut – wesentlich früher als in Europa, weil hier die Weltkriege den Wohlstand und die somit ausgelöste Autokaufwelle verzögerten. 1957 entstand bei Unkelstein am Rhein die erste Hochstraße in Deutschland, gefolgt von Düsseldorf, wo mit der Uerdinger Straße die erste innerstädtische Trasse gebaut wurde. Die Landeshauptstadt hatte so etwas wie eine Vorreiterrolle in NRW. Beim Wiederaufbau von Düsseldorf sei ein leistungsfähiges Straßengerippe einer der tragenden Gedanken gewesen, schrieb der Stadtplanungsdezernent Friedrich Tamms 1960. »Wer auf der oberen Ebene fährt, hat Überblick und gute Orientierungsmöglichkeit. Fahrzeuggeräusche, die von dort ausgehen, sind für die Umgebung weniger störend.«

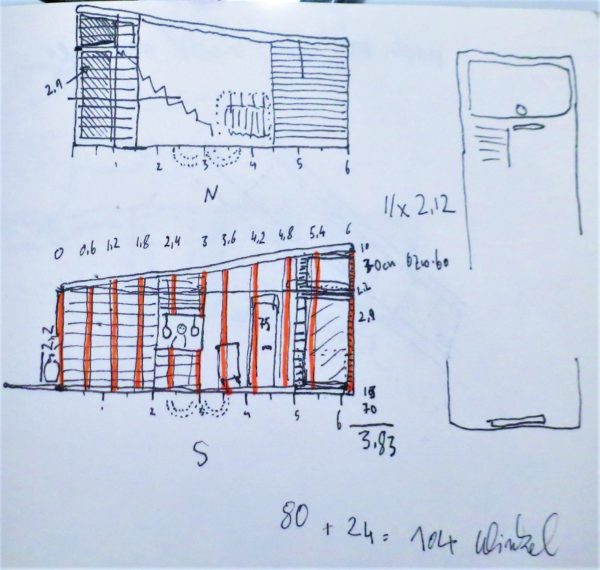

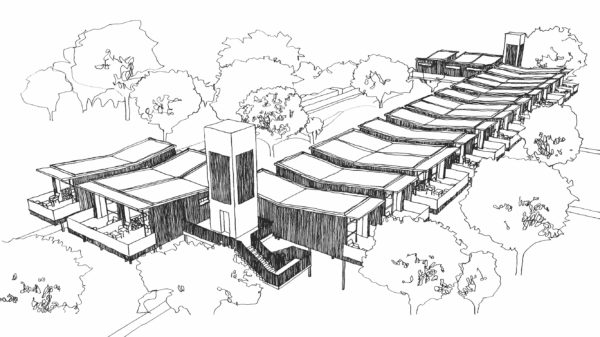

Was sein neues Straßensystem allerdings später von vielen anderen in der Region unterscheiden sollte, war Tamms Forderung nach baulicher Qualität: Die neuen Trassen sollten »nicht nur den üblichen Sicherheitsvorschriften entsprechen, sondern in allen Einzelheiten so gestaltet sein, daß sie auch architektonischen Ansprüchen genügen«. Das wichtigste Stück war 536 Meter lang und bekam schon beim Bau den bezeichnenden Namen »Tausendfüßler«: »Hochbrücken sind konstruktiv klare Gebilde und dank der Schlankheit ihrer Stützen durchsichtig«, so Tamms – das war keineswegs selbstverständlich, wie heute ein Blick auf viele eher plump konstruiert wirkende Hochstraßen zeigt.

Zehn Y-förmige Stützen machten aus dem Düsseldorfer »Tausendfüßler« mit seinen »kontinuierlich geführten Kurven« ein Bauwerk von hoher »Gestaltungsqualität«, wie Axel Föhl vom Rheinischen Amt für Denkmalpflege 1993 in einem Gutachten schrieb. Im selben Jahr wurde er in die Denkmalliste der Stadt eingetragen.

»Der Tausendfüßler war vor allem der wichtige Teil eines zeittypischen Ensembles«, erklärt Ursula Kleefisch-Jobst, geschäftsführende Kuratorin des Museums für Architektur und Ingenieurkunst in Gelsenkirchen die Rolle, die die Trasse mit dem Dreischeibenhaus von HPP und Schauspielhaus als Einheit spielte. »Es ist nirgends dem tragenden Element etwas anderes hinzugefügt worden als Phantasie und Gefühl«, so Tamms über sein Projekt. »Der Bau war durch seine schwungvolle Eleganz nicht nur eine enorme Ingenieurleistung«, erläutert es der Architekturhistoriker Ulrich Krings. Besonders sei auch das kluge Darunter gewesen – mit gut erschlossenen Fußgängerbereichen oder Straßenbahnhaltestellen statt trostloser Parkplätze. Und dennoch musste der »Tausendfüßler« unter dem Protest der Bürger für eine Neugestaltung des Jan-Wellem-Platzes und den Kö-Bogen weichen. Das »architektonisch elegante Beispiel für den anspruchsvollen Verkehrsbau zur Zeit des Wirtschaftswunders«, wie es im Denkmalgutachten einst hieß, verschwand im Frühjahr 2013.

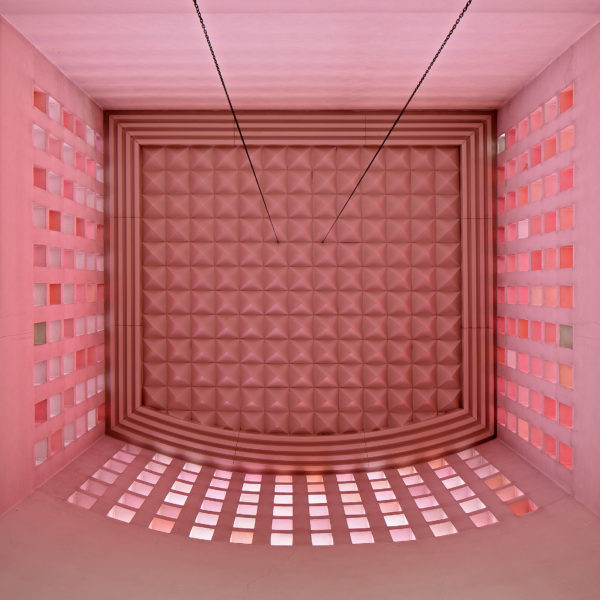

Was haben die Tunnel anstelle des »Tausenfüßlers« den Düsseldorfern gebracht? Zunächst den Kö-Bogen von Stararchitekt Daniel Libeskind, der autofrei ist – und noch ein weiterer Hotspot in Sachen Luxusgüter inmitten der Stadt. Städtebaulich bildet er den Übergang zum Hofgarten, mit zum Teil krassen Tunnelrampen etwa auf Höhe des Theatermuseums oder am Martin-Luther-Platz in unmittelbarer Nähe zur dortigen Johanneskirche. Schon der Autoverkehr des »Tausendfüßlers« war am Altarraum vorbeigerauscht, nun tut er es wieder – ein Problem, das man mit der Neuordnung des Autoverkehrs hätte lösen müssen. Dann wären da noch die riesigen Schlünde für die Ein- und Ausfahrten des Tunnels. Und Stau – etwa zu Stoßzeiten an der Heinrich-Heine-Allee. »Zudem sind ständige Wartungen erforderlich«, gibt Bauassessor Hagen Fischer, der Mitarbeiter im Düsseldorfer Stadtplanungsamt war und zuletzt ein Buch über die städtebaulichen Entwicklungen in den vergangenen Jahren veröffentlicht hat, zu Bedenken.

»Wenn eine Hochstraße in Deutschland hätte erhalten werden müssen, dann der Tausendfüßler«, sagt Verkehrsexperte Hartmut Topp in der Rückschau – nicht nur aus städtebaulicher, sondern auch aus verkehrstechnischer Sicht. Dabei ist er nicht grundsätzlich für oder gegen Tunnel oder den Abriss von Hochstraßen, sondern für individuelle »Stadtreparaturen«: Im rheinlandpfälzischen Ludwigshafen hat er sich gerade dafür eingesetzt, eine Hochstraße in einen ebenerdigen »Stadtboulevard« zu verwandeln. Im süddeutschen Ulm ist aus der vierspurigen Neuen Straße, die eine Schneise durch die Altstadt schlug, eine Tempo-30-Zone mit Fußgängerbereichen geworden. Sicher ist: In den nächsten Jahren werden sich immer mehr Kommunen in NRW mit ihren Hochstraßen beschäftigen müssen. Denn überall bröckelt der Beton …