Wenig verwunderlich, dass er auf Richard Wagner stieß, nicht erst, seit er 2004 in Bayreuth »Parsifal« und, gewissermaßen als Abfallprodukt, seine »Wagner-Rallye« für Frank Castorfs Ruhrfestspiele sowie 2007 »Der Fliegende Holländer« in Manaus am Amazonas inszenierte. Da war Christoph Schlingensief in den Vierzigern und sah immer noch aus wie Anfang 30: er selbst auch ein ewiger Parsifal, der den Gral sucht. Die Idee des Gesamtkunstwerks, der Heilkräfte der Kunst und der Erlösung (»Erlösung dem Erlöser«) sind es, die den 1960 geborenen Apothekersohn und Alchemisten aus Oberhausen mit dem Komponisten verbinden. Und noch etwas: das Deutschtum, das Leiden an Deutschland, an Hitler, an der politischen Gegenwart, an den Deutschen. Da bilden Wagner, Nietzsche und »der Fehlermann der Nation«, der Schlingensief gern gewesen wäre, eine Dreiheit.

33 Gespräche

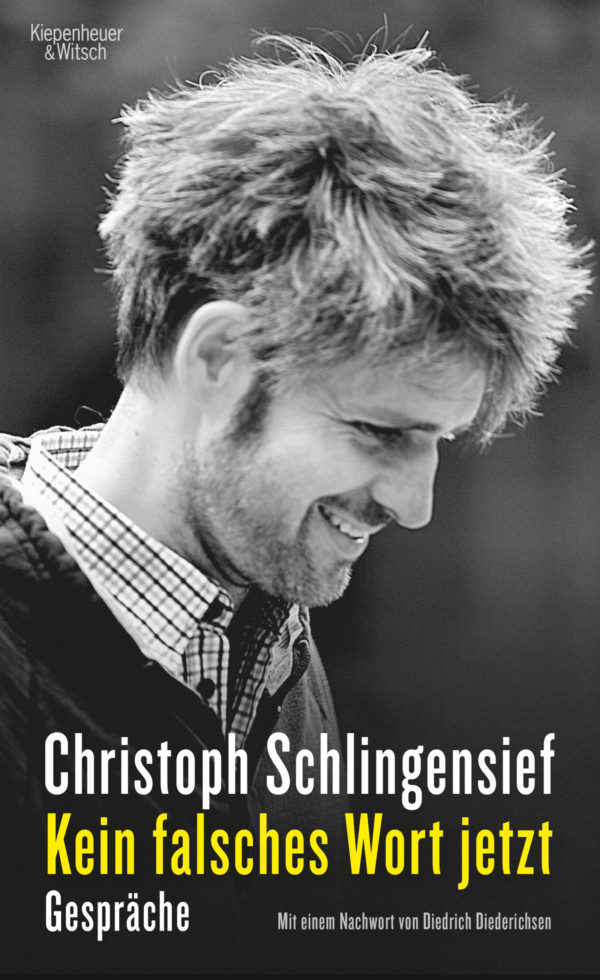

Vor zehn Jahren, am 21. August 2010, starb Schlingensief in Berlin, erlegen seinem Krebsleiden. Auch diese Wunde hatte er offen gelegt, darunter in einer Produktion für die Ruhrtriennale 2008, »Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir« und in seinem Tagebuch »So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein!«. Das Buch wurde 2009 im Verlag Kiepenheuer & Witsch publiziert, in dem nun, herausgegeben von Aino Laberenz, seiner Frau und Nachlassverwalterin, der Gesprächsband »Kein falsches Wort jetzt« erschienen ist. Der Begriff ‚falsch’ ist gut, weil mehrdeutig gewählt – zu lügen jedenfalls war Schlingensief von Natur her fremd.

Die 33 Gespräche, chronologisch von 1984 bis 2010, dokumentierten und protokollieren damit seine kreative Periode, obgleich schon der Knabe mit der Super-8-Kamera des Vaters hantierte und experimentierte. (Schlingensiefs ersten langen Spielfilm, »Tunguska – Die Kisten sind da« hat der Autor dieses Textes 1984 für ein NRW-Kulturfestival ausgewählt und eingeladen.) Film, Theater, Oper, Installationen, Aktionen, Interventionen, Ausstellungen, Parteigründung, Drehbücher, Hörspiele, Fernseh-Projekte – sein Werk kann es mit dem anderen Genie des Neuen Deutschen Films, Rainer Werner Fassbinder, aufnehmen.

Der große Kommunikator, Störfaktor, Schmerzverwalter und katastrophale Unterhaltungskünstler Christoph Schlingensief – darin Harald Schmidt gwachsen, gewitzt, jedoch frei von Zynismus, ein Stratege, ohne taktisch zu sein – hat sich bei aller ihm virtuos zur Verfügung stehenden medialen Sensations-Artistik eine kindliche Reinheit und Radikalität des Herzens und persönliche Unmittelbarkeit bewahrt. Und, mehr noch, er hat diese Eigenschaften seiner öffentlichen (Kunst-)Figur, seiner eigenen »sozialen Skulptur« implantiert, bis die Konturen zwischen den Wesenheiten und Realitäten verwischten, vielleicht auch für ihn selbst es taten. Er war eher Prophet als Provokateur, letzteres einzig im Wortsinn des Hervorrufens und – wie in einem unendlichen Echo – Weitertragens dieses Rufs, der sehr nahe bei der Berufung war. Im übrigen zitierte er gern Joseph Beuys: »Was soll denn das, auch Provokation ist nur ein Produktionsmittel.«

Der Regiestuhl als Beichtstuhl

Seine Filme bezeichnete der begnadete Dekonstrukteur als »Kriegsschauspiele«, allerdings auch als Humoresken, nicht nur, wenn sie im Führerbunker stattfanden. Bereits 1986 nannte er in einem Interview das religiöse Element als Gemeinsamkeit seiner Kunst. Der ehemalige Messdiener in der Herz-Jesu-Kirche fand im Katholischen seine starke Bildergläubigkeit, die er um das erweitert, was zwischen den Bildern liegt, wie sein Lehrer Werner Nekes in Mülheim an der Ruhr. Der Regiestuhl war für ihn, auch, Beichtstuhl und Austragungsort für vieler Art Exorzismus.

Die Fehler in den Systemen offensiv zu verwerten, gehörte zu seiner Methode, angefangen mit dem Prinzip der Doppelbelichtungen. Liebe war der Impuls, Angst der Motor seiner Arbeit, zuvörderst und zuletzt in der Selbstkonfrontation. Angst essen Seele auf – Christoph Schlingensief hat dann obsessiv den Verdauungs- und Ausscheidungsvorgang anschaulich gemacht. Die Schleudergänge, die er seinen akausalen Kunstprojekten eingelegt hat, sind auch in seinen emotional gesteuerten Gedankenschnellläufen (nach-)lesbar. Seine Antworten federn springlebendig und zeigen seinen »Zwang, alles auszusprechen«, was ihm im Kopf herumspukt. »Er war wie ein Kraftwerk, das beim Reden bereits Bilder produziert hat«, schreibt Aino Laberenz im Vorwort. Das Überfordernde daran wurde ihm aber nicht zum Hemmnis, sondern zum Antrieb.

Schlingensiefs »Kunst des Zwielichts« schuf die Synthese seiner aus Bruchstücken, Lücken, Trashelementen und Kulturruinen geformten Ästhetik und einer Moral, die sich in die Pflicht nahm, kollektives Kranksein zu behandeln. Vermittelt wurde dies durch so etwas Romantisches wie die Seele. Er war ein beseelter Mensch.

Christoph Schlingensief, Kein falsches Wort jetzt, herausgegeben von Aino Laberenz, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2020, geb. 335 S., 23 Euro.