TEXT: ANDREJ KLAHN

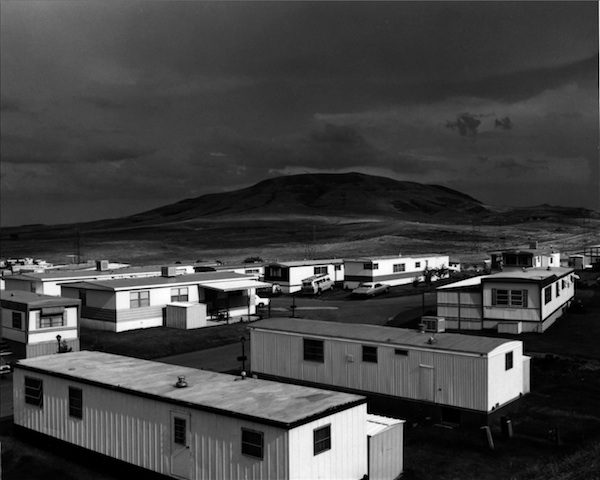

Hier ist es scheußlich. Gleichförmige Siedlungshäuser, so weit das Auge reicht. Mit parzellierten Gärten und diesen kurzen, zum Haus hin leicht ansteigenden Auffahrten, auf denen der Wagen Platz findet und das Wasser so praktisch zur Straße hin ablaufen kann, wenn Daddy ihn wäscht. Ein paar Kilometer weiter, Jefferson County, Colorado, bot sich dem amerikanischen Fotografen Robert Adams 1973 ein Bild erhabener Trostlosigkeit: Vor einem Berg wie aus Samt, der sich wellig im Hintergrund erhebt, frisst sich eine zeltlagerähnliche Ansammlung von »mobile homes« ins Bild einer Natur, die sich auch als vermeintlich unberührte hätte in Szene setzen lassen. Schön ist das nicht, aber tiefenscharf.

Um es mal vorsichtig zu formulieren: Die herausragende handwerkliche Qualität kontrastiert in diesen Bildern auffällig mit dem ästhetischen Wert der Dinge, die sie zeigen. Das zumindest war die Überzeugung vieler Besucher, die 1975 die von William Jenkins kuratierte Ausstellung »New Topographics: Photographs of a Man-altered Landscape« im George Eastman House in Rochester besuchten. Man kann es auch anders sagen. So wie der Direktor des Hauses, der langweilig fand, was sein für Fotografie des 20. Jahrhunderts zuständiger Assistenz-Kurator da zusammengetragen hatte: 168 Aufnahmen von Robert Adams, Lewis Baltz, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore, Henry Wessel Jr. und Bernd und Hilla Becher, die als einzige Nicht-Amerikaner für die »New Topographics« ausgewählt worden waren. Schwarzweißfotografien – mit Ausnahme der Bilder von Stephen Shore –, auf denen verlassene Parkplätze, Lager- und Fabrikhallen, Straßenkreuzungen, Strommasten, Motels zu sehen sind.

Obwohl die Resonanz beim Publikum mäßig war, Kritiken zunächst eher spärlich erschienen und die geringe Auflage des schmalen Katalogs, in dem lediglich 27 Bilder reproduziert waren, schnell vergriffen war, gilt »New Topographics« heute als Wegmarke der Fotografiegeschichte, die dem Paradigmenwechsel in der amerikanischen Landschaftsfotografie die Richtung weisen sollte und in den folgenden Jahren und Jahrzehnten auch in Europa, insbesondere in Deutschland und England, großen Einfluss hatte. Zur Ironie der bemerkenswerten Rezeptionsgeschichte der »New Topographics« gehört auch, dass William Jenkins die Aufmerksamkeit, die dieser von ihm konzipierten Ausstellung noch heute zuteil wird, später als unverhältnismäßig und störend bezeichnet hat.

Worum ging es damals? »Es gibt wenig Zweifel daran, dass im Mittelpunkt dieser Ausstellung das Problem des Stils steht.« So behauptete Jenkins 1975 in seiner kurzen Einleitung zu den »New Topographics«, der ein Jorge Luis Borges entlehntes Motto zum anonymen Stil vorangestellt ist. Was Jenkins zeigen wollte, war eine Fotografie, die »vorrangig das darstellt, was sich vor der Linse befindet.« Was auch sonst, ließe sich vorschnell einwenden. Doch war das keineswegs selbstverständlich. Zumindest, wenn man unter dieser Hinwendung zu den Dingen auch Sachlichkeit und Distanz versteht. Romantisch, episch, malerisch, heroisierend – so wurde Amerika zu dieser Zeit noch immer in Szene gesetzt, als Land der Freiheit und unbegrenzten Möglichkeiten, die sich visuell in die überwältigende Weite unberührter Natur übersetzen ließen, kontrastreich und expressiv. Dem stellte Jenkins nun ausdruckslose, informationsgesättigte, kleinformatige Bilder junger Zeitgenossen gegenüber, die sich weniger für die mythische als für die spirituell entleerte Landschaft Amerikas interessierten und dabei handwerklich größtmöglicher Präzision verpflichtet waren. Was die Bilder auszeichnen sollte, war die Abwesenheit von Stil und Autorschaft. »Die Welt ist unendlich viel interessanter als irgendeine meiner Ansichten darüber. Dies ist keine Beschreibung eines Stils oder eine künstlerische Pose, sondern meine aufrichtige Überzeugung«, ließ der im George Eastman House vertretene Nicholas Nixon im Katalog wissen. »Die besten Photographien sind transparent, sinnlich, intelligent, erfüllt, frisch, langlebig, und im besten Sinne direkt dieser Welt entnommen.«

Unmittelbar augenscheinlich wird dieses Ausnüchterungsprogramm in den Arbeiten Joe Deals, der während seines Zivildienstes zunächst als Sicherheitsbeauftragter und später als Ausstellungsmanager im George Eastman House, einem der wichtigen Fotografie-Denklabore der 1970er Jahre, gearbeitet hatte. Deal war es, der zusammen mit Jenkins die Idee für die »New Topographics« hatte, deren Konzept er in einer Serie von in die Landschaft eingebettete Reihen- und Einzelhausaufnahmen in New Mexico gleichsam vorweggenommen hatte. Seine Bilder unterwarf er einem strengen Gestaltungskonzept: erhöhte Perspektive, horizontlos, quadratische Form, die, so Deal, »von Rand zu Rand prall gefüllt mit Informationen« sein sollte.

Langweilig – dieses Attribut haftet den »New Topographics« bis heute an. Eine Langeweile, die legendär geworden ist. Besteht die große Kunst hier doch eben darin, das Banale und Unspektakuläre derart ins Bild zu setzen, dass es der Ästhetisierung widersteht. Mit Ausnahme von Nicholas Nixon und Bernd und Hilla Becher hatten die Fotografen auch den zersiedelten amerikanischen Westen mit ihren Mittelformat- und Großbildkameras bereist, um »The New West«, so der Titel des ein Jahr vor der Ausstellung erschienen Bandes von Robert Adams, detailgenau und nuancenreich zu entdecken. Auf der Suche nach einer »normalen Ansicht der Landschaft« (Adams); und das hieß eben: Man musste all die Scheußlichkeiten, die Menschen dort platziert hatten, in den Blick bekommen. Wo sonst, wenn nicht an diesen Unorten, ließ sich ein Blick, der nicht urteilen, sondern beschreiben will, besser auf die Probe stellen? Nicht zuletzt an der suburbanen Öde konnte sich beweisen, ob der Fotograf seinem kritischen Impuls zu widerstehen und Distanz zu halten vermag zu dem, was er durch das Kameraauge sieht.

Dennoch wurde »New Topographics« als genuin zeit- und zivilisationskritische Ausstellung rezipiert. Im Sinne der Mehrheit der Beteiligten war das nicht. Ihnen, allen voran William Jenkins, ging es um die Möglichkeiten und Grenzen dokumentarischer Treue. Noch immer geht von diesen Bildern – jenseits ihrer fotohistorischen Bedeutung – eine ganz eigenartige Faszination aus. Auf unheimliche Weise scheinen sie gegen die Zeit imprägniert zu sein, obwohl sie doch ausdrücklich dem Hier und Jetzt vor 35 Jahren verpflichtet waren. Vermutlich geben sie auch heute noch sehr genau Auskunft über ein Land, in dem der Tea Party-Aktivist den Marlboro-Cowboy abgelöst hat in Sachen Freiheitsbehauptung.

»New Topographics«. SK Stiftung Köln, bis 27. März 2011, Tel.: 0221/888 95 0. www.sk-kultur.de