Die Grenzen von Europa und unseres Verständnisses davon erfahren wir unter Schmerzen neu. Seit mehr als einem Jahr lernen wir, was wir sträflich vernachlässigt haben. Die Ukraine als terra incognita – das ist sie nicht mehr, Charkiw, Mariupol und Cherson gehen uns nun so leicht und bitter über die Lippen wie zuvor höchstens Kiew und Odessa, die Stadt am Schwarzen Meer, die wir auch aus Sergej Eisensteins »Panzerkreuzer Potemkin« kennen: die Bluttreppe, Todesängste, Schüsse von russischen Gewehren und Kanonen.

Alexandra Gulea ist Rumänin (geboren 1970 in Bukarest), aber man schreibt das nur mit Zögern hin angesichts der Familiengeschichte. Sie führt uns an einen anderen Außenpunkt Europas: den Balkan an der Schwelle zum sagenhaften europäischen Ursprung Griechenland und dem Imperium des Mazedoniers Alexander der Große. Historisch betrachtet, Unruhezone und Brandherd, wo Grenzen kaum festzulegen, nationale Identitäten und Minderheiten kaum zufriedenzustellen sind. Es ist, als würden Spuren freigelegt, die das mythische Gefilde geprägt hat. Wir hören Ursprungslaute, traditionelle Gesänge, spüren das Elementare einer schroffen Natur, meinen in einer jungen Frau in schwarzer Robe die Kolcherin Medea oder die Prophetin Kassandra zu sehen oder eine andere tragische Gestalt aus den antiken Epen. Lassen Behauptungen nachwirken wie die, dass Demokratie etwas für Sesshafte sei.

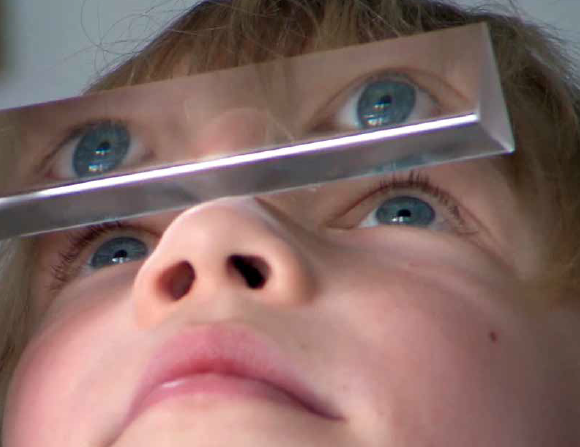

Kindermund tut Wahrheit kund. Ein kleiner Junge erzählt vom »Wooden Boy« (2017) Pinocchio und dass die Puppe dank der Fee schließlich in ein Menschenkind verwandelt wurde. Aber das Bengelchen sieht nun mit offenen Augen die Vision eines Museums von ausgestopften, präparierten Tieren: Kamel, Marder, Hase, Steinbock und was da kreucht und fleucht, sieht leere tote Glasaugen in verschreckten Gesichtern und eingefrorenen Mienen, sieht auch die mit Nadeln befestigen Insekten, Käfer und herrlich farbigen, aber tödlich erstarrten Schmetterlinge, die in Schubladen-Särgen, fein säuberlich sortiert liegen. Das ist keine glückliche Metamorphose, sondern nature morte dem Wortsinn nach, und eine unheimliche Erzählung Guleas vom Ende der Kindheit – als Horror-Miniatur.

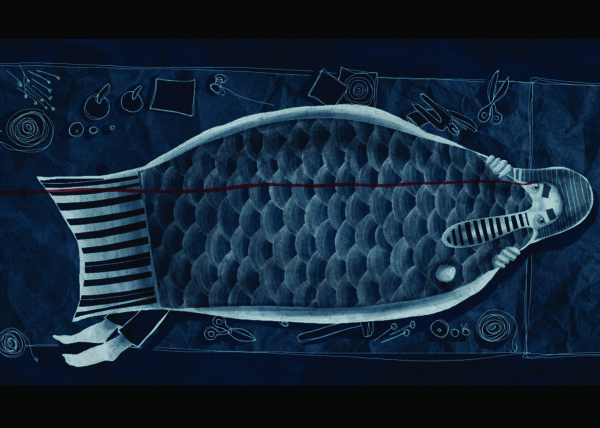

In »Néale Azbuiratoare (Flying Sheep)« von 2022 holt Gulea ihre Großeltern in einen filmischen Wachtraum. Sie gehörten der Volksgruppe der Aromunen an, einem nomadischen Hirtenvolk, das ohne Schriftsprache umherzog zwischen Gebirge und Meer. Die Filmemacherin wählt dafür keine dokumentarisch realistische, faktenbasierte Erzählweise, sondern legt ihre Recherche als poetischen Essay an. Historische und Familien-Fotografien und hinter Glas gemalte Tiere scheinen wie Höhlengemälde aus dem Stein hervorzutreten oder verschieben und falten sich. Wasser stürzen über Felsen, bis die Einstellungen wie abstrakter Film wirken; ein winterlich kahler Baum, in dem seltsame weiße Kostüme flattern, wurzelt wie im Märchenwald. Fetzen und Rudimente von Stimmen lassen schwere Schicksale, Krieg, Flucht und Unglücksfälle ahnen. Ein Flüstern begleitet Bilder von Städten und Häusern. Aufnahmen von Meer, Häfen und Schiffen künden von Unbehaust- und ewigem Unterwegs-Sein. Ein Schlaflied schenkt Ruhe. Am Ende reihen sich Gesichter, Porträtfotos, Passbilder, Briefe, Handschriften, Urkunden und Kleider, die in der Steppe an Stangen hängen. Das Archiv der Erinnerung hat seine eigene Ordnung.

Etwas Besseres als den Tod findest Du nicht auf Erden, könnte der Titel von »Valea – Notes« (2018) sein. Namen werden gerufen. Man stellt sich vor, dass es die von Kindern sein müssen. Ein Zug nimmt seinen Schienenweg. Eine Trompete bläst den Blues. Landschaft im Winter. Die Kamera fährt entlang schneebedeckter Dächer, brüchiger Industrieanlagen und Geröll. Hunde streunen umher. Schwarze Menschenfiguren laufen in dem Weiß. Kinder schlittern über gefrorenen Boden. Ein Trauerzug mit Sarg marschiert durchs Bild. Hätte der Flame Pieter Bruegel Filme gedreht, sähen sie wohl so aus. Eine weibliche Stimme teilt, unterbrochen von langen Pausen, eine traurige Geschichte mit: von einem Lehrer, der gefragt habe, wie es im Himmel und wie es in der Hölle sei, und von dessen Sohn, »R«, der irgendwo gelesen habe, dass es in der Hölle besser sei als hier. Seine Mutter ist fern und arbeitet in Italien. Die Schule zeichnet ihn aus, am selben Tag erhängt sich »R«. Am Ende wird eine Statistik vorgetragen. Demnach seien von den fast 20 Millionen Einwohnern Rumäniens circa 3,7 Millionen Kinder unter 18, von denen wiederum würden mehr als 95.000 eines ihrer Elternteile vermissen, die anderswo Lohn und Brot suchen. Diese Kinder würden »Weiße Waisen« genannt, viele von ihnen litten unter Depressionen und begingen Suizid aus Sehnsucht.

»Bin allein auf der Welt«, das ist die Grundmelodie, bereits in Guleas frühem Film »Anonym« (2000), darin ein Mann im Rap-Rhythmus einen Song mit dieser Zeile singt. Schwarz-Weiß-Bilder von einer Tiefgarage, Rolltreppen zur U-Bahn, nächtlichen Straßen, Fluren, Beton. Neonlicht, keine Sonne. Szenen aus dem Arbeitsleben und daneben Fantasien vom Glamour-Glück aus Bollywood. Ein indischer Koch hantiert am Herd, eine vietnamesische Putzfrau wäscht ihr kleines Kind und singt ihm ein Schlaflied, ein dritter Dunkelhäutiger trainiert, boxt sich fit und reagiert sich so ab. Regy, Happy, Chong: Drei Ausländer*innen in München, drei »Katzelmacher«, wie es bei Fassbinder geheißen haben würde. Leben ist kälter als der Tod.

»God plays Sax, the Devil Violin« (2003) ist eine bewegte Menschengalerie von Störfallen. Alexandra Gulea macht Beobachtungen in einem rumänischen Heim für psychisch Kranke: wie sie einher schlurfen, Freigang haben, Essen, Medikamente und Kleiderspenden bekommen, rasiert werden, Karten spielen, Kaffee trinken und – trotz Verbot – rauchen, klagen, dämmern, schlafen. Leben im Gleichlauf. Die Zeit vertreiben – die Redewendung erfahren wir hier neu. Manchmal zeigt die Kamera keine Gesichter, sondern Handreichungen, geballte Fäuste und geöffnete Hände, Ausschnitte, Stillleben der Industrielandschaft draußen vor der Tür, Schatten- und Gruppenbilder, denn der einzelne Patient ist selten allein. Verlorene Seelen, isoliert in der Schicksalsgemeinschaft – in Gottes Wartesaal.

Eine Überraschung! Die bekannte – melodiös weiche – Stimme in »Die vierte Wand« (2001), eine von zwei männlichen Stimmen: ist die von Werner Schroeter, dem Film-, Theater- und Opernregisseur, dessen gesamtes Werk (und eigene Biografie) unter dem Zeichen des Todes steht und der auch hier, neun Jahre vor seinem Tod 2010, in dessen Bann steht. Zwei Männer liegen in Eisenbetten in einer kahlen Zelle, irgendwo in Mazedonien. Vielleicht zwei Liebende, vielleicht zwei Fremde. Sie sprechen sich berühmte Filmtitel, Regisseure, Künstler vor, darunter auch »Panzerkreuzer Potemkin«. Der junge Russe Stanislav (Guntner) – sein nackter Oberkörper fahl und matt beleuchtet – stirbt mit »Lili Marleen« auf den Lippen; der ältere Deutsche Werner (Schroeter) hält die Wacht, klagt, streichelt den Leichnam, nimmt ihn auf seinen Schoss wie eine Pietà, schützt sich vor seinem Schmerz durch sarkastische Bemerkungen. Alexandra Gulea gestaltet den kleinen Totentanz, die intime Elegie als Hommage an Jean Genet oder eben an den großen Manieristen und Melodramatiker des Kinos, Werner Schroeter. Am Anfang hören wir Hundegebell, wie oft bei Gulea kein gutes Omen, eher eine Bedrohung. Der Höllenhund Zerbarus ist mitten unter uns.

Filme von Alexandra Gulea bei den Kurzfilmtagen:

30. April, 19.45 Uhr, Lichtburg: Anonym, Wooden Boy, Dumnezeu la Saxofon,

Dracu’ la Vioara

1. Mai, 13 Uhr, Lichtburg: Die vierte Wand, Neale Azbuiratoare, Valea – Notes

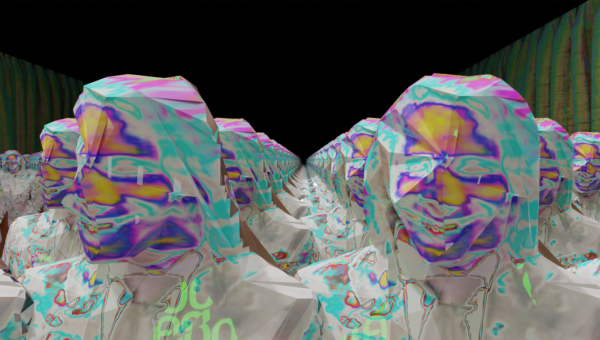

Die 69. Internationalen Oberhausener Kurzfilmtage finden vom 26. April bis 1. Mai in der Lichtburg statt. Für die fünf Wettbewerbe wurden 121 Filme aus rund 6300 Einreichungen ausgewählt, die am 1. Mai in der Lichtburg ausgezeichnet werden. In diesem Jahr wird mit Machinima erstmals ein noch junges Genre zwischen Kunst und 3D-Animationsfilmen in den Blick genommen. Außerdem gibt es einen Kinder- und Jugendfilmwettbewerb.