TEXT: ANDREJ KLAHN

»Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit« steht auf dem weißen Blatt. Oliver Hasse hat es an die Wohnzimmertür seines Appartements im 12. Stock des wuchtigen Doppelhochhauses am Mülheimer Hans-Böckler-Platz Nr. 7/9 geklebt. Ein Karl Valentin-Zitat. Das herausgerissene Stück aus dem Programmbuch des Bochumer Schauspielhauses hingegen geht zwischen den vielen Songtexten, die da sonst noch die Tapete verdecken, fast unter. Darauf ist zu lesen: »Der Utopist«. »Ungerichtete Kreativität sei das«, sagt Hasse. Dekoration. »Hinsetzen, Seiten ausreißen und an die Wand knallen.«

Mit zwei Reisetaschen, einem Gitarrenkoffer und ein bisschen Geld war Hasse am 4. Januar 2010 nach Mülheim gereist, um in Jochen Gerz’ Ausstellung »2 – 3 Straßen« einzuziehen. Später kamen dann noch drei Kartons an, die er sich mit der Post hinterher geschickt hatte. Hasse wollte mitmachen bei einem sozialen »Kunstwerk«, das, so das Ziel, sich selbst zum Verschwinden bringen soll. Eine »Ausstellung« bewohnen, die nichts zeigen, sondern etwas verändern möchte: die Straßen, in denen sie stattfindet. So wurde der 25-Jährige Teil einer beispiellosen Quartierverbesserungsmaßnahme, bei der es vor allem auf eines ankommt: Kreativität – ohne dabei gleich das Wort Wirtschaft mitzudenken. Was andererseits aber auch nicht heißt: bedrucktes Papier auf Tapete. Ein bisschen »gerichteter« soll die Kreativität schon sein. Aber in welche Richtung?

Im letzten Jahr schalteten Jochen Gerz und sein Team Anzeigen, in denen als »Grundgehalt: 1 Jahr mietfrei wohnen« offeriert wurde. Als der WDR darüber berichtete, sei erst mal der Server zusammengebrochen, erinnert sich Gerz’ Projektmanager Rainer Krause. Knapp 1.500 Interessenten bewarben sich, von denen 78 ausgewählt wurden, um in die vorbereiteten Wohnungen in Duisburg, Dortmund und Mülheim einzuziehen. Für den Erlass der Kaltmiete wurde und wird eine Gegenleistung erwartet: Die neuen Einwohner sollten schreiben und ihre Texte regelmäßig in ein eigens für die »2 – 3 Straßen« entwickeltes Schreibtool eingeben. Auf dass ein Buch entstehen und die Straße am Ende nicht mehr die gleiche sein würde.

»Mein erstes Möbelstück war eine Matratze, mein zweites eine E-Orgel«, sagt Hasse. Er teilt sich die 2-Zimmer Wohnung mit seiner Freundin, die er in den »2 – 3 Straßen« kennen gelernt hat. Dort hat er auch ein Songwriter-Folk-Album eingespielt. Er ist in Mülheimer Clubs aufgetreten; er hat einen Job in einer Schulkantine gefunden, der ihn über Wasser hält, wenn es zu kalt ist, um den Lebensunterhalt mit der Gitarre auf der Straße zu verdienen. »Ich würde sagen, ich bin ganz gut bedient.« So hört sich Hasses persönliche Bilanz nach elf Monaten in der »Ausstellung« an. Jochen Gerz, so erinnert sich Hasse, habe beim allerersten Treffen in Essen prophezeit, dass die Teilnehmer des Projektes am Ende des Jahres sehen würden, dass es um Identität gehe. »Und er hat Recht behalten.«

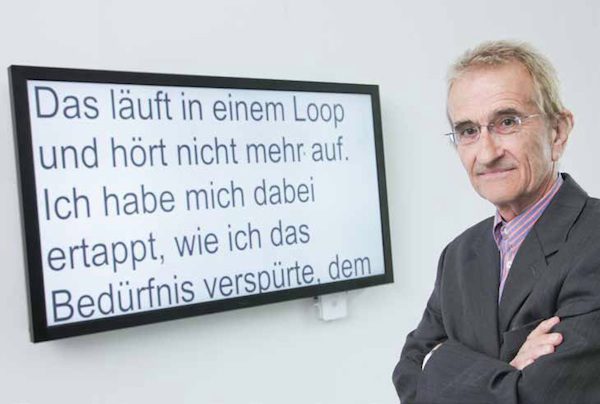

Das Büro der »2 – 3 Straßen«-Teamleitung liegt direkt neben dem Essener Hauptbahnhof. Die breite Erdgeschoss-Fensterfront ist durch lange Vorhänge vor zudringlichen Blicken geschützt, die Zeit in diesem Großraum irgendwann in den 70ern stehen geblieben. Jochen Gerz sitzt dort vor seinem Laptop und überfliegt das volle Programm des bevorstehenden Arbeitsaufenthaltes in den »2 – 3 Straßen«. Eingetroffen ist er irgendwann in der Nacht, wegen schlechten Wetters musste das Flugzeug umgeleitet werden. Doch das hindert ihn nicht, hier schon am frühen Morgen den Rechner hochzufahren. Alle zwei, drei Wochen reist der 1940 in Berlin geborene, mittlerweile in Irland lebende Gerz ins Ruhrgebiet, um vor Ort zu sehen, wie das Projekt läuft, um Gespräche zu führen, Interviews zu geben, all die Dinge zu tun, die eben anfallen, wenn ein paar Straßen verändern werden sollen. Lesen zum Beispiel. Etwa 3.000 Seiten, geschrieben von 950 unterschiedlichen Autoren seien bislang zusammengekommen, sagt Gerz. Das sei sein »geheimer Garten«. »Mehr als in den Straßen, habe ich darin gelebt.« Aktuell verhandelt er auch mit den Wohnbaugesellschaften über die Möglichkeit, dass Projektteilnehmer auch im nächsten Jahr, wenn die Sache offiziell abgeschlossen sein wird, in ihren Wohnungen zu vergünstigten Konditionen verbleiben können. Interessenten gibt es eine ganze Menge: knapp ein Drittel der Teilnehmer, sagt Gerz. »Und keiner von denen, die bleiben wollen, will in Anonymität zurückrutschen. Sie haben alle etwas kapiert. Sie wissen, dass die größte Wohnung, die sie je bekommen können, die Resonanz beim Nachbarn ist.«

Es sind die letzten Wochen eines denkbar intensiven, anspruchsvollen und beanspruchenden Projektes. Jochen Gerz klingt müde. Schwer zu sagen, ob das der strapaziösen Anreise oder den hinter ihm liegenden Wochen und Monaten geschuldet ist. Doch das hindert ihn nicht daran, noch einmal die urbanistische Tragweite dieses beispiellosen Unternehmens zu umreißen. Geht es ihm doch um so etwas wie eine nicht sichtbare »Baumaßnahme« an der sozialen Architektur von Quartieren. Dabei stehen weniger die neu eingezogenen Mieter im Mittelpunkt als die Alteingesessenen. Sie gilt es, zum gesellschaftlichen »Mitspielen« zu motivieren. Keine neuen Bäume, kein neuer Fluranstrich, sondern: Kommunikation, mentale Türen und Fenster öffnen.

»Häutung«. So nennt Jochen Gerz die Phase, in die das Projekt mittlerweile eingetreten ist. Im Moment sei er dabei, aus den »2 – 3 Straßen« zu verschwinden. »Und ich kann auch nicht sagen, dass mir das sehr Leid tut. Es wäre lächerlich, zu behaupten, dass ich gewusste hätte, was ich tue. Wenn man sich verausgabt, und wenn man so viel Energie in Dinge reinsteckt, wie es eben möglich ist, und wenn man sich dabei vielleicht auch bis an die Grenze bewegt, dann ist man auch sehr froh, wenn man irgendwann ausatmen kann.« Aber dann, so fügt Gerz noch hinzu, komme eben immer ein neues Projekt. Und: »Ein bisschen an den Straßen gerüttelt haben wir.«

Im 18. Stock des Hochhauses am Hans-Böckler-Platz wachsen gegenüber dem Fahrstuhl Basilikum, Salbei oder Thymian in kleinen Töpfen auf der Fensterbank. Dazu gibt es eine kurze Erklärung: »Wer gerade frische Kräuter braucht, kann sich hier bedienen. Natürlich freue ich mich über weitere Pflanzen, die hinzukommen. Bitte gemeinsam die Pflanzen versorgen.« Ein Sascha hat das Schreiben unterzeichnet, ein Mieter, der schon am Hans-Böckler-Platz wohnte, bevor das Haus zu Gerz’ sogenannter »vertikaler Straße« geworden ist. Den Kräutergarten aber hat er erst in diesem Jahr angelegt. Mittlerweile entwickeln auch die Alt-Mieter Projekte im Rahmen der großen Versuchsanordnung.

Unten, in der Concierge-Loge, hat eine Neu-Bewohnerin ein rotes Regal aufgestellt, um hausinternes Bookcrossing anzuregen. Dass es überhaupt eine solche Loge gibt, zeigt, dass das Häuser-Ensemble am Hans-Böckler-Platz seine sozial heißesten Zeiten seit ein paar Jahren hinter sich hat. Der Pförtner hat keine Lust mehr auf Journalisten-Fragen. Was nur allzu verständlich ist, wenn man bedenkt, wie viele Reporter, Fotografen und Kamerateams durch die »2 – 3 Straßen« gezogen sind. Die, die dort Miete bezahlen müssen und nach einem Jahr nicht wieder ausziehen können, hat ja auch niemand gefragt, ob sie bei diesem Ruhr.2010-Prestigeprojekt auch dabei sein wollen. Doch viele wollen – und stellen Bücher in das Regal, versehen mit ein paar persönlichen Zeilen. Oder sie treffen sich einmal im Monat zu Kaffee und Kuchen zwischen den Aufzügen. Zunächst kamen eine Handvoll Nachbarn zusammen, später waren es dann so viele, dass niemand mehr durch den Flur kam. Und dann gibt es in Mülheim ja auch noch so etwas wie eine ganz spezielle Haus-Zeitung. Sie entsteht nicht in, sondern an der Wohnung von Sebastian Kleff und Kevin Huthmann, die ihre Behausung großflächig in eine begehbare Zeitschrift namens »Living in a Magazine« verwandelt haben. Mülheim wird im nächsten Jahr einen ökologischen Einkaufsführer bekommen, Duisburg ein »kreatives Adressbuch«, in dem neben Künstlern auch ein Friseur, ein Bäcker, ein Kneipier oder ein Übersetzer verzeichnet sind. Was sie miteinander gemeinsam haben? »Dass sie von sich behaupten: Ich bin kreativ«, sagt Jochen Gerz.

Dass es in den »2 – 3 Straßen« nicht immer nur harmonisch zugegangen ist, ist leicht nachvollziehbar. Das bringt schon die existenziell entsichernde Versuchsanordnung mit sich, die Angst, sich zu riskieren, wenn man für ein Jahr aus seiner alten Existenz aus- und in eine »Ausstellung« einzieht: neue Stadt, temporäres Wohnen, kein Alltag, der Halt gibt, kein soziales Sicherheitsnetz. Ein emotionaler Ausnahmezustand. Für viele der Teilnehmer waren die »2 – 3 Straßen« eine Chance, sich auszuprobieren oder das Leben umzubauen. Da kann man die Renovierungsarbeiten an den »2 – 3 Straßen« schon mal aus dem Blick verlieren. Der ein oder andere wollte das Gerz-Projekt wohl auch nutzen, um eigene Kunst-Projekte in ein medial aufmerksam beobachtetes Ruhr.2010-Schaufenster zu stellen – und wurde von Jochen Gerz daran erinnert, um was es in dem Laden eigentlich geht. Wobei Gerz – auch einem Reporter gegenüber – sehr bestimmt und emotional schweigen kann. Oder er sagt: »Wir sind alle gerne dabei, wenn es so riecht wie bei EDEKA. Aber das ist in der Kunst nicht möglich. Es musste etwas Verunsicherndes sein. Ich kann nicht dafür bezahlt werden, dass ich noch mal Weihnachten mache.«

»Wunschkonzert« hieß, was Oliver Hasse zusammen mit einer der mittlerweile nach Leipzig gezogenen »2 – 3 Straßen«-Teilnehmerin in den hotelartig ausgeleuchteten Fluren des Mietshochhauses veranstaltet hat. Hasse wollte etwas beitragen zu den »2 – 3 Straßen«, ohne sich zu verbiegen. Durch die Einspielung eines Folk-Albums lassen sich Straßen und Hausgemeinschaften eben nur sehr begrenzt verändern. Also hat er seine Musik auf immer anderen Etagen gespielt und jedes Mal einen Hinweis mit dem Logo der »2 – 3 Straßen« hinterlassen. Mit dem Angebot, auch in Wohnungen zu konzertieren. Rückmeldungen habe er keine bekommen, sagt Hasse. »Aber ich bilde mir ein, dass schon das Auffinden des Zettels etwas bewirkt hat.«

Wenn ein Hochhaus tatsächlich so etwas wie ein Dorf ist, dann fängt die Gemeinde am Hans-Böckler-Platz gerade an, sich kennen zu lernen, statt sich, wie es in Dörfern üblich ist, nur durch die Gardine zu beobachten. Oliver Hasse teilt sich sein Wohnzimmer nicht nur mit seiner Freundin, sondern auch mit einer Schildkröte. Die hat ihm ein Junge überlassen, den er im hauseigenen Schwimmbad im obersten Stockwerk getroffen hatte. Der hatte nicht die Zeit, das Tier dreimal am Tag zu füttern. Also hat Hasse sie in Pflege genommen; das Aquarium, in dem sie schwimmt, hat ihm eine Alt-Mieterin überlassen; das Sideboard, auf dem das Aquarium steht, hat ihm auch jemand aus dem Haus geschenkt. Vielleicht ist es das Prinzip Schildkröte, das die »2 – 3 Straßen« am Ende tatsächlich verändern wird – doch Schildkröten brauchen bekanntlich Zeit.