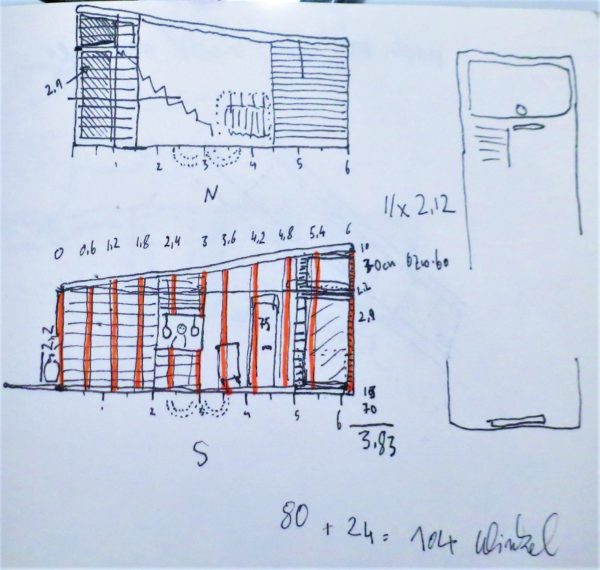

Winzig klein sieht sie aus, auf ihrer eigenen Bauzeichnung. Als Strichmännchen schaut Svenja Nette aus dem Fenster und hat sich zwei Kochtöpfe an die Seite gezeichnet, die links und rechts über ihrer Kochzeile baumeln. In ihrer Küche, die zugleich ihr Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer sein wird. Und das Bad. Denn das, was auf ihrem Entwurf wie ein Bauwagen aussieht, aber keiner ist, wird »Tiny House« genannt. Zu deutsch: Mini-Haus. 15 Quadratmeter groß oder besser: klein. Ein Stück Freiheit aus Lärchen-, Fichten- und Tannenholz, Jute-Hanf-Gemisch und Doppelstegplatten. Seit Monaten ist die Anthropologin aus Spenge in Ostwestfalen damit beschäftigt, ihre eigenen vier Wände zu bauen. »Ich mag die Herausforderung, das Ganze im gezwungenermaßen minimalistischen Rahmen gemütlich zu machen«, sagt die 31-Jährige. Und dann erzählt sie, wie schön es ist, Einbaumöbel zu entwerfen und schon bald eine eigene Dachterrasse zu haben – zum Aufklappen.

Tiny Houses sind ein Trend – jedenfalls wenn es nach Wohnzeitschriften und Blogs geht. Bei Facebook gibt es eine eigene Gruppe, die fast 200.000 Mitglieder zählt. Täglich klicken etwa 3000 Menschen auf die Internetseite www.tiny-houses.de, die Isabella Bosler betreibt. Baupläne sind hier zu finden, Buchtipps, eine Grundstück-Börse, ein Forum, aber auch Tiny-Haus-Anbieter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, Frankreich und den

Niederlanden. »Die Bewegung kommt eigentlich aus den USA«, erzählt die 52-jährige Bauberaterin aus Schleching im Chiemgau. Als dort die Immobilienblase platzte, planten viele Amerikaner dennoch ihr eigenes Wohnprojekt, mit kleinem Budget. Unabhängig, reduziert, günstig und ökologisch sinnvoll soll das Leben in einem Tiny Haus sein. Aber ist es das auch?

Svenja Nette will potenziell umweltverträgliche Materialien beim Bau verwenden, ein Kompostklo und eine Photovoltaik-Anlage einbauen. Gerade recherchiert sie im Internet nach Recycling-Duschen. »Tiny Houses haben kein Fundament, greifen somit wenig in das Grundstück, auf dem sie stehen, ein«, sagt sie. Daher sei ihr Mini-Haus, das etwa 3,5 Tonnen wiegen wird, umweltschonender als andere Bauweisen. Das sieht Tim Rieniets, Geschäftsführer der Landesinitiative StadtBauKultur NRW in Gelsenkirchen, etwas anders: »Aus ökologischer Sicht ist ein Geschosswohnungsbau nach wie vor die sinnvollste Lösung«, sagt der Architekt. Fest aber steht: Durch den demografischen Wandel brauchen wir in Zukunft immer mehr bezahlbaren Wohnraum vor allem für Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte.

Svenja Nette gefällt, dass das kleine Haus zu ihrer jetzigen Situation passt, sich umparken und sogar erweitern lässt. Denn gebaut werden ihre vier Wände auf einem Anhänger. Der Vorteil: Dadurch fällt ein Bauantrag weg und das Mini-Haus unter die Straßenverkehrsordnung. »Viele Tiny-Haus-Besitzer haben eher das Problem, einen passen Stellplatz zu finden«, sagt Isabella Bosler. Die meisten wollen ins Grüne ziehen. Allerdings muss dafür das Grundstück mit Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüssen versehen sein; landwirtschaftliche Flächen kommen daher nicht in Frage. Svenja Nette plant daher, ihr Haus neben einen Bauernhof zu stellen – bis zum nächsten Umparken.

Auch Micha Hellers Entwürfe lassen sich leicht abtransportieren. Der Tischlermeister aus Köln baut Mini-Häuser auf Bestellung. Ab 40.000 Euro soll ein »Rückzugsort im Grünen«, wie es auf der Internetseite seiner »Tiny House Manufaktur« heißt, kosten. Svenja Nette macht hingegen alles selbst, abgesehen von der Hilfe eines Freundes. Sie plant, den Rohbau mit rund 10.000 Euro zu schaffen. Dabei bedeutet ein Eigenheim – und sei es noch so klein – Sicherheit: 2013 hatte Isabella Bosler die Nutzer ihres Internet-Portals gefragt, was sie am Leben auf möglichst wenigen Quadratmetern so fasziniert: 52 Prozent gaben an, dass sie das Eigentum für kleines Geld reize. 58 Prozent wollten sich durch den geringen Wohnraum auf das Wesentliche reduzieren.

Neu ist dieser Anspruch nicht: Schon 1845 hatte sich der US-amerikanische Philosoph Henry David Thoreau (1817-1862) in eine Blockhütte in den Wäldern von Massachusetts zurückgezogen und darüber »Walden« geschrieben. Ein Buch, das ihn zum Vater alternativer Wohn- und Lebensformen machte: »Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen wurde«, schrieb Thoreau. Auch Le Corbusier hatte 1951 seinen Wohnraum bewusst reduziert: An der südfranzösischen Küste errichtete der legendäre Architekt »Le Cabanon« auf einem Felsen. Ein Holzhaus mit durchaus eigenwilligem Minimalismus: mit einem Bett für den Meister (während seine Frau auf dem Boden schlief) und ohne Küche (denn Le Corbusier pflegte beim Wirt nebenan zu essen). Als ergonomisches Raumwunder wurde seinem Mini-Haus den noch der Welterbe-Titel der UNESCO verliehen. So klug hatte Le Corbusier seinen Klapptisch und sein Waschbecken, seine Schlafpritsche und sämtliche Einbauschränke auf 14 Quadratmetern verbaut.

Eine Einrichtung, so funktional und minimalistisch, dass sie heute auch in einen Bauwagen passen würde. Oder in ein Tiny Haus, die aber irgendwie schicker als die Wohnalternativen auf vier Rädern sind, ganz sicher komfortabler. Und offenbar nicht nur für junge Aussteiger interessant. Im Gegenteil: Die meisten Nutzer von Isabella Boslers Portal gaben an, zwischen 47 bis 63 Jahre alt und angestellt zu sein. Die Hälfte von ihnen wohnte in einer Mietwohnung. Ein Viertel wollte sich in Zukunft vom eigenen großen Haus trennen und räumlich verkleinern. Reduzieren auf das Wesentliche, vielleicht für immer. Vielleicht aber auch nicht: Isabella Bosler plant gerade einen Park im Chiemgau mit verschiedenen Tiny-Haus-Typen. Zum Probewohnen auf Zeit.