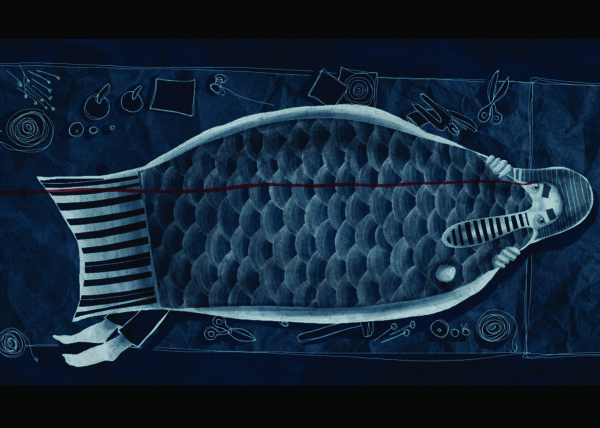

Kurt Barnert ist kein Oskar Matzerath, obwohl auch er wachtrommelt – aber es dauert und dauert beinahe drei Stunden, bis er für sich herausfindet: auf welche Weise und wie er vom Sozialistischen Realismus zum Kapitalistischen Realismus kommt. Auch Kurt studiert wie der Grass-Held an der Düsseldorfer Kunstakademie, nachdem er mit seiner Frau kurz vor dem Mauerbau die DDR, die aufrechte Hammer- und Sichel-Kunst und den Willi-Sitte-Stil verlässt. Er begegnet dort Happenings und sonstigen Selbsterlösungs-Experimenten, bezieht das Atelier neben einem Kommilitonen, der nagelt, was das Zeug hält, und wird von einem Professor mit Hut, Fett und Filz und Priester der Freiheit initiiert.

Die Namen Gerhard Richter, Günther Uecker und Joseph Beuys kommen Florian Henckel von Donnersmarck und den Figuren seines Films „Werk ohne Autor“ nicht über die Lippen. Die zwei noch lebenden Weltstars der Kunst können dankbar sein, dass sie sich in dieser klischierten, legendenhaften Erzählform nicht vorfinden müssen. Wie hier der kreative Prozess halb als albernes Über-die-Stränge-Schlagen, halb als Kleinbürger-Fantasie vor Augen geführt wird, lässt einen dieselben reiben, weil man sich in Opas Kino zurückversetzt fühlt. Der Film ist zu wichtig (bzw. hätte es sein können) und das Ärgernis, das er darstellt, zu groß, als dass er zu ignorieren oder klein zu reden wäre. Er ist kein Missverständnis, sondern ein Skandal.

Die Geschichte, behäbig erzählt als schwiemelndes Melodram, beginnt 1937 in Dresden: mit der Einweisung von Elisabeth (bei Richter: Marianne), der Tante des kleinen Kurt, in eine Klinik für Geistesgestörte. Sie hatte ihn auf die Qualitäten der verfemten („Entarteten“) Kunst aufmerksam gemacht und seine Sinne für das, was wahr ist, geweckt. Elisabeth wird Opfer der Euthanasie und Rassen-Ideologie der Nazis; ihr medizinisches Todesurteil zeichnet Professor Seeband ab, ein SS-Offizier im weißen Kittel, selbstgefällig dünkelhafter Arzt ohne Gewissen und vorzüglicher Gynäkologe, der sein Talent 1945 einsetzt, um das Leben einer Mutter und ihres Kindes (Frau und Sohn eines Sowjet-Majors) zu retten und damit seine eigene Haut.

Seeband wird in der DDR und später in der Bundesrepublik eine geachtete Existenz führen. Weil Sebastian Koch ihn spielt, sieht er dabei stets gut aus. So, wie Donnersmarck das Schicksal aus der Tube drückt, kann es nicht anders sein, als dass Seeband der Vater jener aparten Ellie (Paula Beer) ist, die Kurts Tante ähnlich sieht und seine große Liebe und Frau wird. Kurt wird Elisabeths verwischte Spur auffinden und sie in seine Kunst einbringen. Lernt als Künstler Ich zu sagen. Weil Tom Schilling ihn spielt, will man es sogar glauben.

„Werk ohne Autor“ verhökert historische Aufarbeitung und künstlerische Impuls-Gebung an den Effekt und an den Kitsch. Während sich ein Sopran in Höhen schraubt, brennt Dresden, das die alliierten Bomber anfliegen, als sei es der Hollywood-„Independence Day“, während parallel die geistig Behinderten in die Mordmaschine geschickt werden. Das macht „Werk ohne Autor“ nicht nur zu einem schlechten, sondern zu einem schlimmen Film, der – grundlos und ohne Sinnstiftung – ein Tabu bricht: Er begleitet mit der Kamera die Opfer bis in die Gaskammer. Das ist so wenig wiedergutzumachen wie das lange, viel zu lange Verweilen der Kamera auf dem Gesicht des toten Vaters von Kurt (Jörg Schüttauf), der sich aus Verzweiflung auf dem Dachboden erhängt. Wer sein Handwerk so betreibt, hat selbst keine Moral und kein Gewissen.

D 2018, 188 Min., Start: 3 Oktober 2018