TEXT: INGO JUKNAT

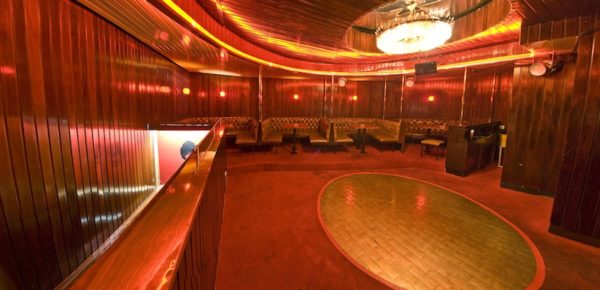

Wer in andere Zeitzonen reisen will, könnte sich im »King Georg« vorbereiten. Fensterlos und höhlenartig, lässt Kölns beste Bar jeden Sonnenstrahl an der Tür abblitzen. So auch heute. Während der Spätsommer selbst den tristen Ebertplatz erleuchtet, ist der »King« so schummrig, als wäre es nicht zwölf Uhr mittags, sondern nachts. Aber was hat dieser Laden auch mit dem Tag zu tun? Seit 1968 ist er ausschließlich dem Nightlife verpflichtet. Optisch hat sich seitdem fast nichts verändert. Holzvertäfelung, Kronleuchter, Messingstangen und Leder-Separees stammen aus einer Zeit, als hier noch Gäste mit Kugelschreiber-Tattoos hinter Whiskey-Flaschen mit ihrem eigenen Namen saßen.

Damals regierte im King Georg die Halbwelt. Genaueres weiß niemand. Die Privatsphäre seiner Klientel wusste der Laden zu schützen. Standen die falschen Gäste vor der Tür (oder solche mit Mütze und Uniform), ging im Keller das Rotlicht an. Zeit, den Hinterausgang zu nehmen. Der »Cop-Alarm« gehört zu den wenigen Originaldetails, die heute nicht mehr existieren. Ansonsten hat sich das neue Team an die Auflage des langjährigen und milieugerecht benannten Vorbesitzers »Manni« gehalten: nichts verändern. Alles andere wäre auch ziemlich dumm gewesen. Das Rotlichtambiente ist für viele Gäste einer der Hauptgründe, hier einzukehren. Auch, und erst recht, heute.

»Nach diesem Laden haben sich viele Gastronomen in Köln die Finger geleckt«, bestätigt Jan Vater, einer der aktuellen King Georg-Betreiber. Umso kurioser, dass der Club nun von einem Team geführt wird, das aus lauter Nicht-Gastronomen besteht. Vater selbst hat lange für die Deutsche Forschungsgemeinschaft gearbeitet, Kollege Jan Lankisch ist Art Director in einer Werbeagentur, Besitzer André Sauer ist Kulturschaffender im weitesten Sinne. Hinzu kommen Wolfgang Frömberg, Ex-Redakteur bei der Spex, sowie Soziologe Peter Scheiffele. Heute ist Jan Vater solo. Eigentlich will er nicht allein über seinen Laden sprechen, aber der Rest des Kollektivs hat gestern gefeiert und liegt noch im Bett. Das hört sich nach Nightlife-Klischee an, aber wer meint, die Bar sei vor allem Spaßvehikel für die Chefs, täuscht sich. In Wirklichkeit erfordert sie endlose Geduld und ständiges Nachjustieren. Das fängt bei der kaputten Glühbirne an und endet bei der Band, die eine Stunde vor dem Auftritt im Stau steht. »Im Grunde kann man im Clubbetrieb gar nichts richtig machen«, sagt Vater, »nur vieles falsch.«

RAUCH ODER LÄRM?

Die Rahmenbedingungen sind auch nicht gerade einfacher geworden. Die viel kritisierte GEMA-Reform betrifft King Georg zwar nicht so wie andere Clubs, dafür ist die Quadratmeterzahl zu gering. Und die Auswirkungen des Rauchverbots wird man wohl erst im Winter richtig abschätzen können. Folgenlos dürfte der Nikotinstopp nicht bleiben. Es wurde viel gequalmt im King Georg. Nach 45 Jahren im Nebel wirkt die freie Sicht fast schon unnatürlich. Dennoch: Das Rauchverbot ist nicht das Hauptproblem. Der wahre Stress kommt aus einer anderen Ecke.

Vor kurzem wurde die Wohnung über der benachbarten Trattoria frei. Drei Studenten leben nun dort. Zwei davon sind Stammgäste im King Georg, der dritte hat den Anwalt eingeschaltet. Zu laut sei es nebenan. Es ist die erste Beschwerde in vier Jahren, aber sie hat Gewicht. Sollte der Nachbar Recht bekommen, steht eine erneute Schalldämmung an. Wie das gehen soll mit all der Originaldeko, weiß niemand so genau. Wo die fünfstellige Summe für den Umbau herkommen soll, erst recht nicht. Für die Bar könnte das Projekt ruinös sein.

Deshalb haben Vater & Co. nun Spielortförderung vom Bund beantragt. Dafür muss nachgewiesen werden, dass King Georg ein relevantes Kulturprogramm vorzuweisen hat. Das fällt nicht schwer. Tatsächlich würde man wohl kaum einem Club in Köln die Förderung mehr gönnen. Neben Konzerten finden hier regelmäßig Lesungen statt. Die Autoren sind nicht selten prominent. John Jeremiah Sullivan hat in der alten Milieukulisse von christlichen Rockkonzerten in den USA erzählt, Simon Reynolds die »Retromanie« der Popkultur beklagt. Manchmal geht es auch mal um abseitigere Themen wie »Haiti – Voodoo, Musik und Widerstand«.

KOOP MIT LUDWIG

Kulturelle Anerkennung kommt inzwischen von höchster Stelle. Seit letztem Jahr kooperiert King Georg mit dem Museum Ludwig. Für eine Reihe ausgewählter Bands stellte die Kunsthalle ihre Dachterrasse zur Verfügung. Das Ergebnis waren Sommerkonzerte mit seltenen Gästen. Kim Gordon von Sonic Youth ließ sich vom Dom-Blick ebenso beeindrucken wie Chris Frantz und Tina Weymouth von den Talking Heads. Matias Aguayo, Eigengewächs des Kölner Kompakt-Labels, schaute gleich zweimal vorbei. Beide Konzerte waren ausverkauft. Dass die Zusammenarbeit vom damaligen Museumschef Kasper König angestoßen wurde, sagt einiges über das Renommee der kleinen Bar am Ebertplatz.

Auch am Stammsitz ist das Booking nicht von der Stange. Manch verschollen geglaubte Kultfigur wie Kim Fowley tauchte an der Messingstange des King Georg wieder auf. Ansonsten bietet das Programm so ziemlich alles von der Hamburger-Schule-Band bis dreiköpfigen Girl-Punk-Formation aus Japan. Dass die obskureren Acts manchmal vor zehn Gästen spielen, liegt in der Natur der Sache. Die Konzerte sind ohnehin ein Zuschussgeschäft, das sich nur durch den brummenden Barbetrieb am Wochenende finanzieren lässt. Und durch die eigenen Apartments über der Bar, in denen King Georg seine Künstler (und normale Urlauber) unterbringt.

Der »Pensionsbetrieb« ist relativ neu. Dafür kaufte Mitbetreiber André Sauer kurzerhand das ganze Gebäude. Der Vorbesitzer war nicht schwer zu überzeugen. Sieben bis acht Mietparteien waren Alkoholiker oder Junkies. Sauer kümmerte sich um neue Quartiere für die alten Mieter und besorgte in zwei Fällen sogar Therapieplätze. Seitdem verfügt King Georg über vier renovierte Apartments im Stile der 70er und 80er Jahre.

Barbetrieb, Konzerte, Lesungen, Apartmentvermietung, das alles funktioniere nur im Kollektiv, sagt Jan Vater. Wäre es da nicht einfacher, wenn man sich ganz auf King Georg konzentrieren könnte – ohne Zweitjobs? Vater denkt nach, dann schüttelt er den Kopf. »Dass alle noch was anderes machen, ist ganz gut so, glaube ich. Sonst wird man ja auch irre.«