TEXT: KATJA BEHRENS

In den kahlen Bäumen hängen Kleider- und Möbelfetzen, Matratzen, Gestrüpp. Zerbeulte Autoteile und Hausfundamente liegen herum, Menschen sind nicht zu sehen, dafür Farbe. Ein leicht wolkiger, hellblauer Himmel und ein orangefarbener, sonnenuntergangsstimmungsvoller Widerschein machen aus den Spuren des Desasters eine fast pittoresk anmutende Szenerie. Mitch Epstein hat 2005 die vom Hurrikan Katrina verwüsteten Landstriche am Golf von Mexiko besucht und dokumentiert. Das Elend und die Not nach der Katastrophe, die rassistische Ignoranz, das Fehlen von Empathie und tatsächlicher Hilfe, all dies schwingt in einem Bild wie »Biloxi, Mississippi« mit – wäre da nicht die Farbe, die das Bild so schön macht, die allem Schrecken einen irgendwie unwirklichen Anschein verleiht, gleichzeitig aber unsere Wahrnehmung und Erinnerung in der Wirklichkeit verankert …

Die Tradition der politischen, sozialkritischen Reportagefotografie ist in den USA maßgeblich geprägt von Fotografen wie Walker Evans und Robert Frank, die die sozialen Wirklichkeiten in reportageähnlichen Zyklen beschrieben. Die Bilder der frühen Sozialreportagen waren schwarz-weiß und folgten damit einer typischen, das ungeschminkt Dokumentarische und Authentische betonenden Ästhetik. Diane Arbus, Lee Friedlander oder Gary Winogrand hatten mit einer ausdrücklich subjektiven Sicht das Genre erweitert, letzterer brachte in seinen Bildern endlich Farbe und documentary style zusammen. Als auch Künstler wie William Eggleston oder Stephen Shore in den 1970er Jahren begannen, in Farbe zu fotografieren, deutete dies das Ende eines ästhetischen Dogmas an: Sozialdokumentarische Fotografie musste nicht länger ausschließlich schwarz-weiß sein.

Nun wandten sich die Fotografen den bewohnten Rändern der urbanen und halb-urbanen Landschaft zu, den Transiträumen, der sozialen Peripherie. Charakteristisch für den neuen Stil und die neue Auffassung des Fotografischen ist die Ästhetik des Amateurhaften, des Dokumentarisch-Beiläufigen. Die alten Hierarchien werden außer Kraft gesetzt, formal und inhaltlich geht es von nun an demokratischer zu.

Auch Mitch Epstein, 1952 in Holyoke, Massachusetts, geboren, an der New Yorker Cooper Union School Schüler von Winogrand, fotografiert amerikanische Befindlichkeiten. Und wie sie sich im Freizeitverhalten der Menschen, im Leben in der Stadt, in der Familie und zuletzt im Umgang mit der Energiegewinnung äußern. In »Recreation – American Photographs« (ab 1973), der früheren der beiden in Bonn gezeigten Serien, kreisen die Bilder um den Alltag jenseits der Arbeit. Wo halten sich die Menschen in ihrer Freizeit auf, was tun sie in den Pausen ihres Lebens, wen treffen sie? Und, wie sehen sie aus, wenn sie gähnen, rauchen, telefonieren oder auf den Bus warten? Da sind etwa die beiden Mädchen im Bikini, die an einem öffentlichen Telefon stehen. Sie scheinen weder die zwei Männer, noch ihre nackten Füße auf dem feuchten Betonboden zu bemerken. Da ist das selbstvergessen tanzende Pärchen oder die verloren blickende rothaarige Familie, da sind Yard Sale oder Vietnam Veteran’s Parade. Oder da sind die beiden Teenager, die in »Bridge City, Louisiana« (1984) vor der gerade im Bau befindlichen Eisenbrücke rauchend im Gras sitzen. Nicht die Tatsache, dass die Kinder rauchen, ist erschreckend, sondern vielmehr, mit welch selbstverständlicher Geste sie die Zigarette zwischen den Fingern halten. Unspektakuläre Szenen wie diese sind es, die Mitch Epstein einfing, wenn er mit seiner Kleinbildkamera unterwegs war.

Überhaupt scheint das Rauchen eine besondere Faszination auf den Fotografen auszuüben. Immer wieder sieht man Menschen mit einer Zigarette in der Hand oder im Mund: auf der Straße, im Garten, am Pool, während einer Parade oder in einer Arbeitspause. Rauchen, so scheint es, ist ein Hobby, ein Ritual gegen die Langeweile, eine Freizeitbeschäftigung. Warum aber ist es für den Fotografen interessant? Weil es ein sozialer Akt in der Öffentlichkeit ist? Weil der verfliegende Rauch das perfekte Äquivalent zum Schnappschuss ist, ein Sinnbild des flüchtigen Moments?

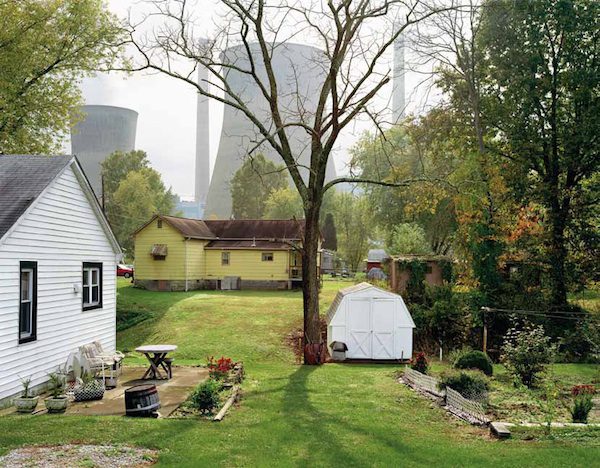

Das größte Rauchbild entsteht 2003, Jahrzehnte später: Die beiden Schornsteine der Galvin Coal Power Plant in Cheshire, Ohio, blasen dicke Qualmwolken in den grauen Himmel. Hier ist es sowohl die nuancenreiche graue Farbe als auch die fast greifbare Dichte, die den stinkenden Industriequalm im Großbild so schön machen. Nach einem Besuch in Ohio 2003 hat Mitch Epstein seine Foto-Serie über Energieproduktion und -konsum in den Vereinigten Staaten begonnen. Seither bereist er die Orte und Landschaften, in denen »American Power« allgegenwärtig ist, Energiegewinnung und Macht. Die in Bonn gezeigte Fotoserie mit dem gleichnamigen Titel konzentriert sich auf die in der Energieindustrie gebündelte Macht, die nicht nur in die Landschaft, sondern ebenso in die Gesellschaft verändernd eingreift. Waren bislang die peripheren Gegenden und unspektakulären Situationen am Rande des amerikanischen Alltagslebens Bildmotive, so sind es nun, bis auf wenige Ausnahmen, spektakuläre, gigantische Architekturen. Eine hierarchische Bildkomposition und die (mitunter fast überzeichnete) Zentralperspektive lassen unschwer erkennen, wer oder was nun Hauptakteur ist. Dominant schieben sich Kühltürme und Raffineriegebäude, Kraftwerke und Schornsteine ins Bild und lassen alles andere winzig und läppisch erscheinen. Die politische Macht der »American Power« greift, so scheint es, machtvoll sogar in die Bildkomposition ein.

Inzwischen ist »American Power« eine Non Profit Organisation, die sich die Aufklärung über die unheilvolle Macht der Öl-, Gas- und Atomstromgiganten, der Sicherheits- und Überwachungsfirmen, die Gier der Großindustrie und die Gleichgültigkeit gegenüber der Umwelt zur Aufgabe gemacht hat.

Der lapidare Charme und die freundliche Ironie der älteren, kleinformatigeren Fotoserien haben sich bei »American Power« in kritischen Ernst ausgewachsen, der die Möglichkeiten der Verschränkung von politischer Teilhabe und dokumentarischer Fotografie auslotet. Die künstlerische Fotografie besinnt sich ihres kritischen Potenzials und zeigt uns – in unbestreitbar brillanten Bildern – ein Amerika, das sich von einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten in ein Land aus Furcht, Gier und Zerstörung gewandelt hat.

Mitch Epstein: State of the Union. Bonn Kunstmuseum, bis 23. Jan. 2011.Katalog 28 Euro. Tel.: 0228/77-6260. www.kunstmuseum-bonn.de