TEXT: ANDREJ KLAHN

Ausgerechnet in einer deutschen Kirche sollte Robert Adams verstehen, welche Mission er mit der Kamera im amerikanischen Westen zu erfüllen hat. Im Rückblick liest sich die Szene wie die Erinnerung an eine Erleuchtung. Oder muss man sagen: an eine Belichtung? Im Sommer 1968 ist Adams, der zu dieser Zeit als »assistant professor« für englische Literatur am Colorado College unterrichtet, mit seiner schwedischen Frau Kerstin Richtung Skandinavien unterwegs. Dort wollen sie ein paar Tage auf dem Bauernhof ihrer Familie verbringen. Doch vorher steht noch ein Aufenthalt in Köln auf dem Programm. Der Reiseführer empfiehlt die Sakralbauten von Rudolph Schwarz, der als Generalplaner für den Wiederaufbau der Stadt verantwortlich war und unter den Architekten als »rheinischer Mystiker« gilt. In einem »eintönigen Vorort«, so erinnert sich Adams später an den Ausflug nach Köln-Niehl, findet sich dann eine karg ausstaffierte Kirche, Sankt Christophorus, in der das Unfassbare fasslich wird durch das auf geradezu mysteriöse Weise einfallende natürliche Licht, dessen Quelle nicht ersichtlich ist.

Gut ein halbes Dutzend von Schwarz’ Kirchen wird Adams besuchen, und die Erinnerung an sie lässt ihn– zurück in Amerika – seine Aufgabe klarer sehen. Fotos will er machen, die auf ihre Weise ein Gefühl hervorzurufen vermögen, wie es Schwarz mit seinen Kirchen gelungen sei. Ließe sich nicht selbst dem von Zersiedelung, Verschmutzung und Zerstörung geschundenen »Weiten Land« seiner Heimat etwas Heiliges abgewinnen, wenn man ihm nur mit derselben Hingabe begegnete wie einst Schwarz den Kirchen?

Nach seiner Rückkehr beginnt Adams im Herbst ’68 damit, die von Verstädterung metastasierte Landschaft entlang der Front Range, des östlichen Vorgebirgszug der Rocky Mountains in Colorado, in fein nuanciertem Schwarzweiß abzulichten. Der Gebirgsstaat ist nicht das Land seiner Väter. Als die Eltern 1952 nach Denver ziehen, ist der in New Jersey geborene Adams schon 15 Jahre alt. Doch obwohl er anfangs fremdelt, fühlt sich der Jugendliche dieser ideeell aufgeladenen, uramerikanischen Natur, diesem stillen, erhabenen und offenen Land stark verbunden. Zehn Jahre später existiert es nur noch in der Erinnerung. Als Adams nach dem Studium in Kalifornien 1962 nach Colorado zurückkehrt, findet er die Gegend tiefgreifend verändert vor. Doch es sollte eben noch sechs Jahre und eine Deutschlandreise dauern, bis er beginnt, das Ausmaß dieser Zerstörung mit der Kamera zu reflektieren.

NACH WESTEN RICHTUNG BERGE

»Gegenstand dieser Bilder sind (…) nicht Fertighäuser oder Autobahnen; vielmehr ist ihr Sujet die Quelle aller Form: das Licht«, scheibt Adams dann in seinem 1974 erschienen Fotobuch mit dem programmatischen Titel »The New West«. Ohne jede Übertreibung darf man seine Auseinandersetzung mit dem mythisch besetzten Westen und dem in die Natur projizierten Freiheitsversprechen Amerikas zu den Meilensteinen der Landschaftsfotografie zählen. Doch der Urheber übt sich im Vorwort in Bescheidenheitsgesten. Er verneigt sich vor der Selbstbehauptungskraft der Sonne und dem alles erlösenden Licht des Westens, das in seinen Bildern freilich auch erbarmungslos zutage treten kann: »Die Front Range ist deshalb so überwältigend, weil sie von Licht in derartiger Fülle überströmt wird, daß alle Banalität erlischt. Sogar die Parzellensiedlungen, an denen uns die obszöne Spekulantengier abstößt, nehmen zu bestimmten Tageszeiten einen nüchternen, kühlen Glanz an.«

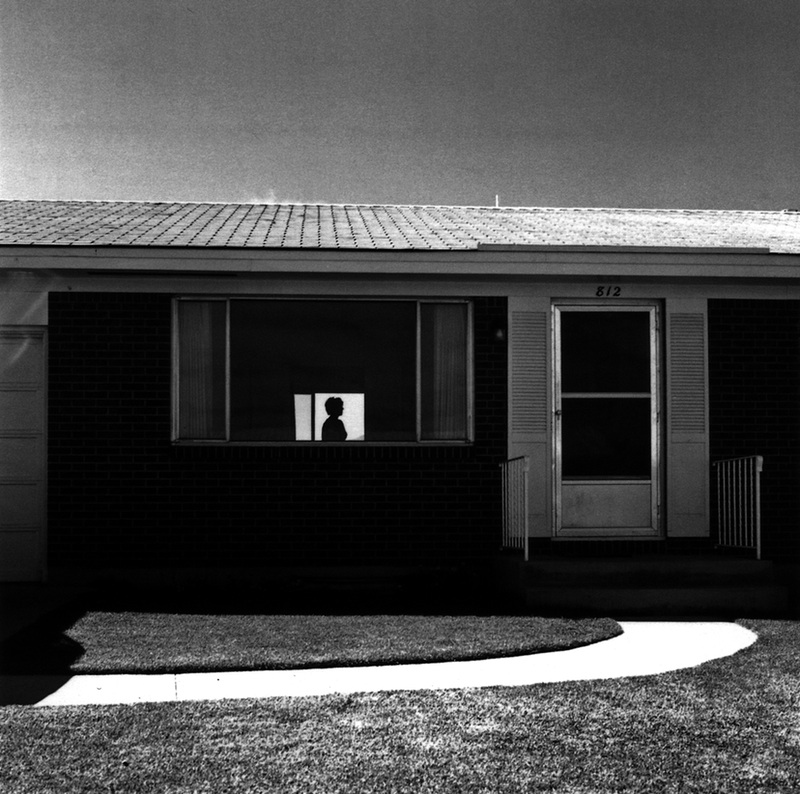

Vom Osten kommend, tastet sich Adams in »The New West« in 56 Bildern langsam in die Berge vor und vollzieht damit die Westexpansion der weißen Siedler im Kleinen nach. Was er in den Blick bekommt, ist berührtes Land: Horizonte, die von Stromleitungen zerschnitten werden, Bergausläufer, auf denen sich zerfaserte Siedlungen wie Ausschlag ausbreiten, seriell gefertigte Behausungen trostlosester Bauart, die gigantische Leinwand eines Autokinos, die als keilförmiger Fremdkörper in eine undefinierbar öde Umgebung gerammt wurde. Adams fotografiert jenen Stadtstreifen, der sich entlang der Front Range ausbreitet, wo, wie er in einem der kurzen, jedes der fünf Kapitel einleitenden Kommentare schreibt, das Leben in »Anonymität und Einsamkeit erfroren« ist. In einem der Häuser in Colorado Springs zeichnet sich durch das Fenster neben der Eingangstür die Silhouette einer Frau ab, die durch Adams Bildarrangement die These vom beschädigten Leben in den verbauten Vorstädten zu illustrieren scheint. Genauso wie der scheinbar beschäftigungslose Junge, der unter dem Vorsprung eines »Mobile Home« Zuflucht vor der Sonne sucht.

DIE SPIRITUELL ENTLEERTE LANDSCHAFT AMERIKAS

In den Städten nimmt Adams das »endzeitliche Zeichenchaos« auf, Billboards und aggressiv werbende Neonreklamen, Tankstellen, die mit in alle Richtungen wuchernden Wimpelketten auf sich aufmerksam machen, überdimensionierte Parkplätze und leerstehende Bürohochhäuser, um dann vom »Lookout Mountain« auf Felsvorsprünge zu schauen, die von Graffiti verunstaltet sind. Und ganz am Ende des trotz seiner Nüchternheit und formalen Beherrschtheit wütenden Buches steht als ironischer Kommentar die Aufnahme eines Friedhofs, auf dem die Pioniere ruhen, die einst auszogen, das Land in Besitz zu nehmen.

Sehen konnte man einige dieser zivilisationskritischen Fotos schon 1971 im Museum of Modern Art in New York, doch in die Fotografiegeschichte sollte Adams ein Jahr nach Erscheinen von »The New West« eingehen, als William Jenkins 20 seiner in Colorado aufgenommenen Bilder für die epochale Ausstellung »New Topographics: Photographs of a Man-altered Landscape« im George Eastman House in Rochester auswählte. Wie Adams schauten auch die in der Ausstellung vertretenen Fotografen, darunter Lewis Baltz, John Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon oder Henry Wessel Jr., nüchtern und sachlich auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ihre informationsgesättigten, kleinformatigen Bilder interessierten sich weniger für die mythische als für die spirituell entleerte Landschaft Amerikas.

Jenkins hatte die Ausstellung als Bruch mit der Tradition amerikanischer Landschaftsfotografie konzipiert. Als Positionsbestimmung, die über Ansel Adams romantisierende Naturaufnahmen hinaus führen sollte. Doch Robert Adams fühlte sich vereinnahmt und sah in Ansel Adams keinen Antipoden, sondern einen Seelenverwandten, der dem jüngeren Fotografen als Antwort auf einen bewundernden Brief später schreiben sollte: »Ich glaube, die Welt bleibt so schön, wie sie immer war, aber wir sind uns der Verschmutzung durch den Menschen ein wenig bewusster geworden.« Ansel Adams’ »Moonrise, Hernandez, New Mexico« war die erste Fotografie, die Robert Adams überhaupt erworben hatte. Und seine essayistischen Einlassungen zur amerikanischen Landschaft zeigen, wie sehr sich Adams der Tradition der amerikanischen Landschaftsfotografie – angefangen im 19. Jahrhundert bei Timothy O’ Sullivan – verpflichtet fühlt. Der Stille, die er aus den historischen Aufnahmen heraushört genauso wie der handwerklichen Entschleunigung, die diese frühen Fotografien prägt.

Adams Liebe zu den alten Aufnahmen des amerikanischen Westens folgt jedoch keinem nostalgischen Impuls; sie nährt sich aus der Erwartung, dass sich die Naturzerstörung zumindest teilweise wieder rückgängig machen ließe. Seine Aufnahmen sind immer auch Verlustanzeigen. Sie messen die Gegenwart an der Vergangenheit, um einen Ausblick auf eine bessere Zukunft zu geben. Die Hoffnung aber ist über die Jahrzehnte, in denen er sich mit der Natur seiner Heimat beschäftigt hat, immer kleiner geworden. Auf die Frage, wie die Zukunft des amerikanischen Westens aussehe, antwortet Adams im Jahr 2000: »Ich glaube, als ein Land der weiten Räume, in denen man mit seinen Gedanken allein sein konnte, hat er keine Zukunft, nur eine Geschichte.«

Robert Adams: »The Place We Live. Retrospektive des fotografischen Werkes«. 30. Juni bis 29. September 2013. www.quadrat-bottrop.de