Die 71. Oberhausener Kurzfilmtage öffnen ihr Archiv und stellen als großes Thema Filme aus der DDR vor. Ein Blick ins Programm.

Frank Beyer, Heiner Carow, Gerhard Klein, Volker Koepp, Wolfgang Kohlhaase, Kurt Maetzig, Helke Misselwitz, Lothar Wernicke und Konrad Wolf – das sind einige große Namen des Defa-Films. Ihre Geschichten handeln von aufrechten Menschen, die sich reiben am System, Widersprüche ausmachen und aushalten, sich nicht verbiegen lassen, Eigensinn wahren, aber ihr Deutschland nicht aufgeben. Heimat ist ihnen ein emotionaler Zustand, eine Auf- und Anforderung. Das ist die eine Perspektive. Die andere, dass die Oberhausener Kurzfilmtage aus ihrer Tradition »Wege zum Nachbarn« geöffnet, Jahrzehnte lang den Eisernen Vorhang durchlässig gemacht und kurze Innenansichten aus dem zweiten deutschen Staat vorgestellt haben. Eine Auswahl davon zeigt nun das 71. Festival.

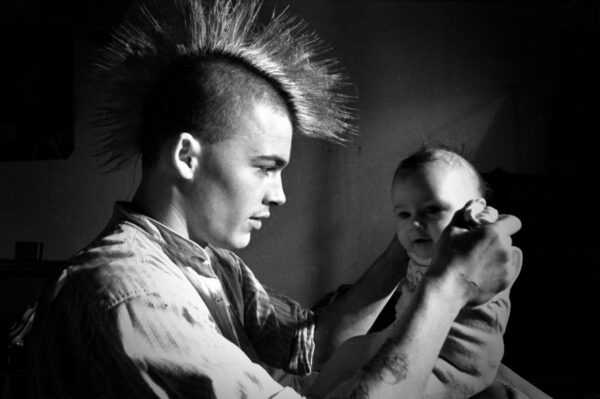

»Aber wenn man so leben will wie ich«

Ein Scheidungskind, eine zerrüttete Ehe, »eine beschissene Zeit«, wie Michaels Mutter im Nachhinein feststellt. Ein paar Kinderfotos zeigen einen hübschen Jungen; dann begegnet uns der erwachsene Mensch, der seine rosa Hahnenkamm-Frisur stylt: ein Punk 1987/88. Der Film des Regie-Kollektivs Dzuiba, Panse, Thierlein und Oelschlägel konfrontiert mit einer Biografie, wie es sie im offiziellem Selbstbild der DDR nicht gab: aufsässig, abwehrend, gleichgültig gegenüber Instanzen, geregelter Arbeit und Gefühlen. Null Bock auf nichts. Aber dann hält Michael eben doch sein Baby im Arm. Er will rüber in den Westen, nur weg von der »geistigen Unterjochung«, wie er sagt. Die Sprengkraft steckt in der Behauptung, Ich zu sagen.

»Hinter den Fenstern« (1984)

Eine Sozialstudie über Lebensformen und Verhaltensmuster, Prägungen und Präferenzen, Grundhaltungen und Entscheidungen von Wolfgang Geier. Drei Paar-Berichte junger Leute, die ihre Partnerschaft vor der Kamera offenlegen. Christel und Rüdiger: Erst kam die Schrankwand, dann die Verlobung – wohl nicht nur im sozialistischen Alltag. Einfache Verhältnisse, das Beengte der Wohnung und der Eigensinn ihrer Charaktere führte beide bis in die Scheidung, um sich danach erneut zusammenzutun: Was zusammenhält, sind »Kinder, Anschaffungen und ein bisschen Liebe«. Birgit und Rüdiger, beide Akademiker. Er würde eine offene Beziehung bevorzugen, aber für den Wohnberechtigungsschein brauchte es die Ehe. Sie hatte Mühe, sich ihm nicht zu sehr anzupassen und sich auf sich zu besinnen. Karin und Lutz, sie Geisteswissenschaftlerin, er Schlosser, die beide ganz schlicht und hoch reflektiert über sich und auch ihre unterschiedlichen Vorstellungen nachdenken.

»Martha« (1978)

Ein VEB-Kombinat in Berlin-Rummelsburg – eine riesige Baustelle, aufgewühlte Erde, Traktoren auf Schutt-Kippen, Förderbänder, die Steinbrocken transportieren, Tag- und Nachtschicht, sommers wie winters. Unter den Arbeitern zeigt Jürgen Böttcher die 68-jährige Martha, eine der letzten Trümmerfrauen – und die älteste, die damals nach dem Krieg das Leben wieder bewohnbar gemacht haben. Auferstehen aus Ruinen. In der Pause bei Stulle und Kaffee erzählt sie, dass sie seit 1951 auf der Karl-Marx-Allee wohnt, eineinhalb Zimmer, 39 Mark Miete. Zwei Söhne hat sie großgezogen. Ausgezeichnet wurde sie mit dem »Banner«. Der harte Broterwerb hat auch ihre Züge gehärtet und das Weibliche ins Männliche verschoben. Wenn es nicht um praktisches Tun geht, bleibt sie wortkarg und macht wenig Aufheben von sich. Monate später feiert Martha, nun adrett in Rock und geblümter Bluse, ihren Abschied mit Torte sowie Nelken und Narzissen von den Kollegen. Sie zieht ihre Lebensbilanz, zufrieden. Wie es im Psalm bei Luther heißt: »und wenn’s köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen«.

»Stilleben – Eine Reise zu den Dingen« (1984)

Die Uhren können auch anders gehen, ohne das Pochen politischer Parolen oder Dienst an der Zukunft. Helke Misselwitz begibt sich in die scheinbare Unangreifbarkeit einer machtgeschützten Innerlichkeit, die gleichwohl Kommentar zum Wesen der Gegenwart sein kann. Konzentriert stellt sie zeitlose kunsthistorische Bildbetrachtungen an, filmt Vanitas-Darstellungen und Trompe-l’oeil Motive. Das ruhige Schauen auf Gemälde barocker Meister und der klassischen Moderne wird in Beziehung gebracht zu winterlichen Landschaften heutiger Zeit und Ansichten trister Städte.

»Zug in die Ferne« (1989)

Auf das Datum kommt es an. Bevor »Zug in die Ferne« (Wolf-Dieter Panse / Günter Reisch) beginnt, teilt der Vorspann mit, dass diese »Übung« im Oktober 1989 gedreht worden sei. Ein älterer Mann mit Aktentasche betritt einen Bahnsteig: Potsdam West. Ein Schild benennt als Ziel: Potsdam Hbf. Ein zweiter Mann liest Neues Deutschland. Der Blick auf die Bahnhofsuhr zeigt beide Zeiger auf Null: Sie steht. Ein junges Mädchen schaut argwöhnisch und ungeduldig, weil ein Prüfungstermin warte, wie sie sagt. Der Mann meint: »Der kommt noch nicht… Da muss erst der Transit von Westberlin durch.« Am Himmel lassen Zugvögel von sich hören. Der Schaffner, der das Schild auswechselt, auf dem nun Paris als Ziel steht, serviert heißen Tee. – Spätestens hier erkennen wir den satirischen Impuls und/oder auch den sehnsüchtigen. – Ein Punk arbeitet sich an einem klemmenden Fahrkartenautomaten ab, der irgendwann doch noch etwas ausspuckt. Ein weiterer Mann mit Baskenmütze tippt auf seiner Reiseschreibmaschine eine Eingabe. Schließlich kommt der Triebwagen: Abfahrt. Und der Zeiger der Uhr springt vorwärts. Der Mann verlässt nun den Bahnhof, betritt ein Lichtspieltheater und legt in der Vorführerkabine einen Film ein. Betrübt sieht er zu, wie das Zelluloid durch den Projektor läuft. Wie und wann erfüllt sich der Wunsch nach einer anderen Wirklichkeit? Diese meisterlich erzählte Episode in 18 Minuten könnte auch eine Tschechow-Novelle sein, die Wes Anderson verfilmt hat.

Die Oberhausener Kurzfilmtage laufen vom 29. April bis 4. Mai

Die DDR-Filmprogramme sind vom 30. April bis 4. Mai täglich zu sehen.