Rostroter Klinker und nikotingelber Putz. Einfamilienhäuser mit Satteldächern, Kunststofftüren und dazwischen: ein kleines knallblaues Haus. Mit ungewöhnlich hoher Gaube und auffällig großen Fenstern. Nur wenige Quadratmeter groß und dennoch geräumig. Unkonventionell, aber nicht avantgardistisch. Gewagt, aber nicht effekthascherisch. Eines der zurzeit interessantesten Einfamilienhäuser in Nordrhein-Westfalen steht in der Pestalozzistraße 1 im rheinländischen Hürth. In einer Siedlung, wie es sie tausendfach in Deutschland gibt. Mit ordentlichen Vorgärten und Gartenzäunen, einfarbigen Garagentoren und einem Stilmix aus An- und Umbauten, wie wir ihn seit der Nachkriegszeit kennen. Das freistehende Einfamilienhaus gilt den meisten Deutschen noch immer als Sehnsuchtsziel, das man erreichen, besitzen, weitergeben, vor allem aber selbst gestalten will.

Als Sirit und Dirk Breuer allerdings im Herbst 2010 in der Nähe von Köln ein Grundstück samt Haus kauften, wussten sie vor allem: was sie nicht wollten. Der Vorgarten mit der schönen Magnolie, der bereits angelegte Garten und die zentrale Lage waren ideal; aber der Siedlungsbau von 1953 sollte für ein neues Eigenheim verschwinden, nur nicht »für ein Haus von der Stange oder wie aus einer Wohnzeitschrift«. Daher taten sie etwas, das sie von vielen unterscheidet: Sie engagierten Architekten, wozu sich statistisch gerade mal drei bis fünf Prozent der Deutschen entschließen, wenn es um ein Einfamilienhaus geht. Aber ihr Plan änderte sich schnell: Statt den Altbau abzureißen, ließen ihn die Breuers von Jörg Leeser und Anne-Julchen Bernhardt des Kölner Büros BeL so ungewöhnlich umbauen, das er auf die Shortlist als »House of the Year« 2013 kam – und danach gleich dreimal, zuletzt mit dem Architekturpreis NRW, ausgezeichnet wurde.

»Den ersten Schritt zur Unabhängigkeit seiner Existenz tut der Mitteleuropäer, indem er Geborgenheit unter einem Satteldach sucht«, hatte Heinrich Klotz, späterer Gründungsdirektor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, in den 1970er Jahren zum Thema Einfamilienhaus geschrieben. Dabei sei der herrschende Bautyp eine »Minimalform«: Er verkörpere Zweckmäßigkeit im Kleinen. Das war in Hürth wohl nicht anders. Denn der Häuslebauer, der da damals seinen Traum vom Eigenheim in der Pestalozzistraße verwirklichte, hatte sich einen bescheidenen Grundriss herausgesucht. Um einen großen Flurbereich samt Treppenaufgang drängelten sich im Erdgeschoss eine winzige Küche und ein Gäste-Klo. Dazu wurde der nebenliegende Wohn- und Essbereich von einer Flügeltür in kleine Segmente zerteilt. Ähnlich klaustrophobisch fühlten sich die Breuers im Obergeschoss. Also beschloss man, den Altbau zu entkernen und vollkommen neu zu sortieren.

Die Frage sei zunächst gewesen, »wie viel wir von der alten Bausubstanz erhalten konnten und wollten«, erinnert sich Architekt Jörg Leeser an die Anfänge. Herausgenommen wurden im Erdgeschoss alle, wirklich alle nichttragenden Wände. Das Ergebnis ist verblüffend: Statt vieler kleiner Räume gibt es nur noch zwei große, abgesehen von der Gästetoilette. Genau genommen schuf das Büro BeL eine schmale, offene, längs gerichtete Raumfolge, die als Küche und Spielzimmer dient, während in die breitere Folge Ess- und Wohnzimmer gezogen sind. Wer das blaue Haus betritt, kommt direkt in dessen Zentrum an und landet am Esszimmertisch. Von hier aus kann man nicht nur in einen Teil der Küche, sondern auch ins Wohn- und Spielzimmer, in den Garten und Vorgarten schauen. »Wir hatten uns helle, kommunikative Räume gewünscht«, sagt Sirit Breuer. Seit den ersten Planungen hat das Paar zwei Kinder bekommen.

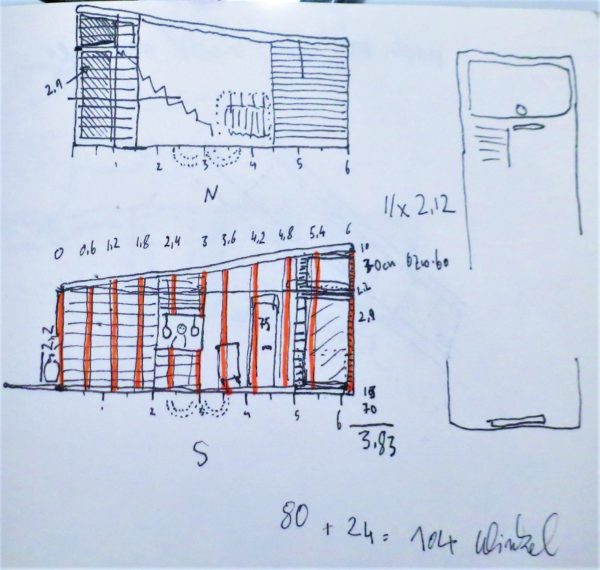

Auch im oberen Stockwerk blieb nichts unverändert. Um einen Flur als Mitteltrakt ordnen sich ein Kinder-, Schlaf-, Arbeitszimmer und Bad an. Das kleine blaue Haus blieb allerdings klein, auch wenn es an mehreren Stellen wuchs, von 118 auf 152 Quadratmeter. Der alte Flurtrakt wirkte zuvor überdimensioniert und wurde kurzerhand ausgelagert, als eigenständiger Baukörper mitsamt Eingang auf die entgegengesetzte Seite. An der Nordseite hatten die Erst-Eigentümer eine Terrasse errichtet. Die Architekten von BeL nutzten deren Fundamente und erweiterten das Haus auf der Gartenseite durch einen Anbau. Und legten zwei neue Terrassen an, für die Morgen- und Abendsonne auf der West- und der Ostseite. Zudem bekam das Haus die hohe Dachgaube aufgesetzt, in die ein weiteres Schlafzimmer ziehen könnte.

Fenster wurden zugemauert und neu verteilt. Nun weisen alle in verschiedene Himmelsrichtungen und bieten zu jeder Tageszeit einen anderen Ausblick. Im Erdgeschoss fügte man drei Festverglasungen ein. Nicht nur, weil sie deutlich günstiger als zu öffnende Fenster sind, sondern auch, um beeindruckende Durchblicke zu schaffen. Wer vor dem Haus steht, blickt durch ein raumhohes Fenster direkt in die Küche und weiter bis in den Garten. Gleich daneben hat man ein wunderbares Relikt aus den 1950er Jahren erhalten: ein nach außen gekipptes Drehfenster mit einer geschwungenen steinernen Fensterbank. »Wir wollten das alte Haus zwar zeitgemäß verändern«, so Leeser, »aber nicht vergessen machen«. Weshalb das blaue Haus ausgerechnet blau wurde? Eine Bauchentscheidung.

»Grau, blau oder weiß wären meine Wahl gewesen«, sagt Sirit Breuer. Letztendlich entschied sich ihr Mann für das Blau, die Architekten berieten bei den Farbnuancen. Dass das Haus nun zwar auffällt, aber in der Siedlung nicht wie ein Fremdkörper wirkt, hat auch mit Konsequenz zu tun: Beton, Lärchenholz, Stahl und Fließestrich sind die sichtbaren Materialien, Beige, Weiß und zwei Blautöne die Farben. In gewisser Weise wurde das Erscheinungsbild des ursprünglichen Hauses ins Gegenteil verkehrt: »Schwarzwaldhaus« hatten die Architekten den Altbau scherzhaft genannt, denn mit eigentümlichen Bemalungen rund um die Fenster hatte das Ganze folkloristische Anmutung. Grober, weißer Putz bedeckte den Baukörper wie eine Zuckerglasur.

Heute verweist ein Oberlicht im Treppenhaus nicht nur auf die Entstehungszeit – die Funktion bestimmt auch die Form in dem Bau, sämtliche Elemente sind sichtbar gelassen. Das wiederum führt gedanklich noch weiter zurück, in die 1920er Jahre und die Zeit des Neuen Bauens. Erhalten blieb beim Umbau alles, was qualitätsvoll und charakteristisch für das Siedlungshäuschen war – oder Kosten entscheidend eindämmte. Nachhaltigkeit sollte eine Maxime sein, nicht zuletzt durch das enge Budget. Die Breuers hatten ihr Haus samt Grundstück für 220.000 Euro gekauft und noch einmal dieselbe Summe in den Umbau investiert.

»Ein Neubau hätte 15 Prozent mehr gekostet«, vermutet Leeser. Das blaue Haus beweise, dass sich einiges aus konventionellen Altbauten wiederverwerten ließe, um sogenannte »graue Energie« auf der Baustelle, etwa durch Transport, Aushub, Lagerung und Müll, zu reduzieren. So wurde nicht nur das Bauskelett, sondern auch der Keller bewusst erhalten. Vom Wiener Architekten Georg W. Reinberg stammt die Faustformel, dass allein der Bau eines Wohnhauses mehr Energie verbrauche, als die Bewohner während seiner gesamten Lebensdauer darin jemals benötigten. »Energieeinsparung mit Neubauten ist grundsätzlich nicht möglich«, schreibt auch der Experte Günther Moewes. Alle Neubauten, so der Architekt, der lange an der FH Dortmund lehrte, würden immer das Bauvolumen und den Energiebedarf erhöhen, selbst wenn es Niedrigenergie- oder Passivhäuser sind. Wer wirklich Energie sparen will, baut also kein neues Haus, sondern ein altes um und verwendet einiges wieder, wie in Hürth. In dem kleinen blauen Haus verweist also einiges auf die Zukunft. Und beweist, dass man dabei nicht auf die Geschichte verzichten muss.