INTERVIEW: ULRICH DEUTER

K.WEST: Sie haben Ende November dem zuständigen Staatsanwalt in Augsburg eine Liste von Kunstwerken übermittelt, die 1937 im Zuge der Aktion »Entartete Kunst« im Von-der-Heydt-Museum beschlagnahmt worden waren. Was genau fordern Sie von der Strafverfolgungsbehörde?

FINCKH: Das Von der Heydt-Museum basierte damals auf dem Barmer Kunstverein und dem Elberfelder Museumsverein, die später zum Kunst- und Museumsverein fusionierten. Die Nazis beschlagnahmten 1937 zirka 150 Gemälde und 350 Arbeiten auf Papier. Möglich ist, dass das eine oder andere in der Sammlung Gurlitt gelandet ist. Das wissen wir nicht, das war also eine rein vorsorgliche Maßnahme. Aber wenn etwas von dem Geraubten dort sein sollte, dann hätten wir es gern zurück.

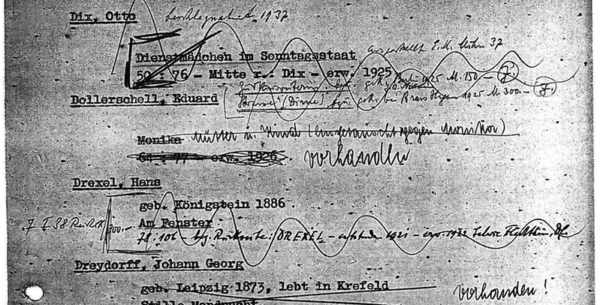

Inzwischen hat der Staatsanwalt unser Ersuchen an die Provenienzforscher weitergegeben, die die Herkunft der Gurlitt-Werke prüfen. Das wird eine Weile dauern. Dennoch bin ich voller Hoffnung, dass sich unser Anliegen klären lässt. Denn auch damals wurden Kunstwerke, die Museen gehörten, gestempelt oder mit einem Aufkleber versehen. Anhand solcher Merkmale könnte man leicht erkennen, woher was stammt. Zum andern hat jedes Werk eine Inventarnummer, die mit unserem Inventarbuch abzugleichen wäre. Und das Buch von damals besitzen wir noch. Darin sind alle Werke, die damals beschlagnahmt wurden, ausgestrichen. Das Inventarbuch zeigt Künstler, Thema, Preis und Datum des Ankaufs, und diese Zeile ist dann durchgestrichen und mit der Bemerkung versehen: Beschlagnahmt am soundsovielten 1937. Entsprechende Listen haben wir mit nach Augsburg geschickt.

K.WEST: Das heißt, die Prüfung wäre relativ leicht und schnell zu leisten.

FINCKH: Eigentlich ist das ganz einfach, ja. Deswegen hatten wir auch gedacht, dass die Provenienzforscher sich als erstes diese Nummern vornehmen und so rasch feststellen, welches Werk aus welchem Museum stammt. Bei Privatbesitz ist die Sache nicht so einfach, bei Museen schon.

K.WEST: Bekanntlich ist das Einziehungsgesetz von 1938, das die Beschlagnahme von »entarteter Kunst« legalisierte, heute noch immer rechtsgültig. Insofern kann kein Museum, das damals Werke verlor, sie heute zurückfordern. Warum ist das im Fall Ihres Hauses anders?

FINCKH: Weil die Bilder, auch wenn sie im Museum aufbewahrt wurden, unter Umständen den Vereinen gehört haben. Und diese Vereine waren eher privater Natur. Sicherlich ist die Rechtslage äußerst kompliziert, aber mein Ansatz und meine Pflicht war, die Hand zu heben und Ansprüche anzumelden. Dahinter steckt allerdings auch noch ein zweites Anliegen. Durch diese, sagen wir mal, plakative Aktion will ich auch darauf hinweisen, wie kompliziert Restitutionsfragen sind, sofern sie Privatbesitz betreffen, und wie schwer wir Museen uns damit tun, sie zu klären. Weil wir dafür weder Geld noch Personal haben.

K.WEST: Sie forschen nach dem Verbleib der Ihrem Haus entzogenen Werke?

FINCKH: Das haben wir in der Vergangenheit getan. Derzeit geht es eher umgekehrt zu. Wir haben immer wieder Anfragen etwa von Rechtsanwälten, die jüdische Mandanten vertreten und Erkundigungen über Kunstwerke einholen, die diesen einmal gehört haben könnten. Dann fangen wir an zu recherchieren, und diese Recherchen sind, da es um Privateigentum geht, extrem aufwändig. In meinem Haus bearbeitet diese Fragen meine Stellvertreterin, die war in den letzten zwei Jahren mit fünf oder sechs Bildern befasst, so intensiv, dass sie nebenbei kaum mehr Ausstellungen hat machen können.

K.WEST: Was hat sie herausgefunden?

FINCKH: Der Kauf fast aller betroffenen Werke war von Seiten des Museums korrekt. In einem Fall aber stellte sich heraus, ein Bild von Caspar Netscher, das sich bei uns befindet und auf das die Erben eines jüdischen Sammlers Anspruch erheben, war von einem der offiziell von den Nazis beauftragten Händler der »entarteten Kunst« – also einem Kollegen von Hildebrand Gurlitt – in München aus der Pinakothek genommen worden. Netscher ist ein Maler des 17. Jahrhunderts, das hat mit »entarteter Kunst« überhaupt nichts zu tun. Sondern der Mann hat sich einfach etwas Schönes rausgesucht und es verscherbelt. An einen niederländischen Sammler. Und als dann die Wehrmacht in Holland einfiel, ist dieser Sammler enteignet worden. Dann kam das Bild, wie genau, wissen wir nicht, zurück nach Deutschland in eine Sammlung und anschließend in den Kunsthandel. Der Vorsitzende des Wuppertaler Kunstvereins hat dieses Bild, wahrscheinlich nichtsahnend, gekauft und dem Von der Heydt-Museum übereignet. Und jetzt sehen wir, es hat einmal ein jüdischer Sammler besessen. Aber ursprünglich hat es der Pinakothek in München gehört!

K.WEST: Noch einmal zur eingangs erwähnten Liste: Selbst wenn sich in Cornelius Gurlitts Konvolut Werke aus Ihrem Haus befinden sollten, die Verjährung schützt den alten Herrn davor, Ihnen irgendetwas zurückgeben zu müssen. Die sogenannte Washingtoner Erklärung gilt schließlich nur für Institutionen.

FINCKH: Das muss man dann sehen. Vielleicht würde man Herrn Gurlitt oder seine Verwandtschaft einmal treffen können, um die Sache freundlich und zivilisiert zu besprechen. Aber es wäre auch schon schön, wenn wir überhaupt wüssten, wo die Bilder sind. Denn nach Herrn Gurlitts möglichem Ableben geht das Erbe ja an andere, oder auf den Markt. Dann wüssten wir aber Bescheid und könnten eventuell auf einer Auktion zurückkaufen. Andererseits, auch wenn ein Museum ein Ort des Sammelns ist – es geht nicht immer ums Besitzen. Sondern auch, für die Forschung zu wissen, wo welches Kunstwerk ist. So wissen wir von einem unserer Bilder, dass es – vermutlich durch Diebstahl eines Soldaten – im Louvre gelandet ist. Das fordere ich auch nicht zurück.

K.WEST: Museen sind beraubt worden, Museen besitzen aber auch selbst Werke zweifelhafter Provenienz. Im Von der Heydt-Museum stellte sich schon einmal, 2003, heraus, dass das Haus »verfolgungsbedingt entzogene Werke« besaß, die es dann zurückgab. Damals wurde auch deutlich, dass weder das Von der Heydt noch irgend ein anderes namhaftes deutschen Museum seinen Bestand auf Raubkunst hin untersucht hatte. Ist dies mittlerweile in Ihrem Haus geschehen?

FINCKH: Vor Jahren ist dies systematisch einmal gemacht worden, mit dem Ergebnis, es gebe nichts Weiteres zu restituieren. Allerdings stellt sich dabei die Frage, wie weit man zurückgehen will in der Provenienz eines Werks. Wenn man noch tiefer nachbohrt, stößt man unter Umständen auf andere Zusammenhänge. Wie im beschriebenen Fall. Mir liegt daran zu betonen, dass wir für Forschungen in diesem Umfang nicht ausgestattet sind. Vielleicht hilft uns die gegenwärtige Debatte, endlich einmal Grund in diese Geschichte zu kriegen. Nicht um einen Schlussstrich zu ziehen, sondern um voran zu kommen.

K.WEST: Für Provenienzforschung gibt es für ein Museum keinerlei Unterstützung vom Land oder vom Bund?

FINCKH: Der Bund hat in Berlin eine Stelle für Provenienzforschung eingerichtet, auf einen Antrag hin stellt diese Stelle Geld für Forschungsarbeit über eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Vielleicht wird sogar gleich ein Forscher vermittelt, der sich auskennt. Denn dazu benötigt man Spezialisten. Gerade haben wir wieder einen neuen Fall zu betreuen; dafür haben wir in Berlin Unterstützung beantragt. Doch diese Hilfe ist ja nur punktuell. Es war der deutsche Staat, der die Bilder 1937 den Museen entzogen und verscherbelt hat, und es ist jetzt der deutsche Staat, der das Washingtoner Abkommen unterzeichnet hat, das die Museen verpflichtet, die Vorkriegseigentümer und Erben strittiger Werke ausfindig zu machen. Aber die Bundesregierung hat bislang nicht für die nötige Ausstattung eines solches Unterfangens gesorgt. Hier würde ich gern die Verantwortung in Berlin reklamieren, jedenfalls in finanzieller und personeller Hinsicht.