Als Twentysomething funktioniert sie ihr Atelier zur anarchischen Spielwiese für die Fluxus-Bewegung um und hievte damit Köln mitten in der Adenauer-Ära auf die internationale Kunstlandkarte. Jetzt erinnert eine Ausstellung in Düren an Mary Bauermeisters erste Gehversuche als Künstlerin, bevor sie in New York von Andy Warhol und John Cage mit offenen Armen empfangen wurde. Anlass, ihren legendären Skulpturgarten in Rösrath zu besuchen.

Die Urmutter der Nachkriegsavantgarde empfängt in Gummistiefeln. Der Spaziergang durch den Garten ist fest eingeplant. Widerstand zwecklos. Dutzenden von Journalisten, die selbst aus der Schweiz nach Rösrath angereist sind, um dieses Wunderwerk des konservierten Hippie-Zeitgeistes zu bestaunen, muss es ähnlich gegangen sein. Vor allem den Nachgeborenen: Schon die vielen bunt bemalten Wohnwagen, die auf der langgestreckten Wiese gelandet sind, verschlagen den Atem. Die Türen sind zwar verschlossen, die Lust an der kollektiven Teilhabe hält sich bei Mary Bauermeister inzwischen wohl in Grenzen, aber die Glasscheiben geben den Blick frei auf Heerscharen von weißen Baumwollkissen, Holzmöbel, Bücher und allerlei Entspannungsutensilien.

Den Parcours aus verstreuten Privatrefugien lockern von Tannen umsäumte Atelierhäuschen, archaisch anmutende Kristallskulpturen und esoterische Versammlungsstätten auf. Die Zeremonienmeisterin, lange graue Haare, pastellfarbige Gewänderkluft, bittet ins Haus. »Möchten Sie Quark oder lieber Wasser haben?«, fragt sie und entscheidet selbst. Das Wasser schmeckt wie vom Heilpraktiker. Wahrscheinlich beherbergt es die Energie des ganzen Universums. Dass man im oberen Stockwerk in ein Behandlungszimmer stolpert, erstaunt danach nicht wirklich. Die Liege vor dem Panoramafenster sieht einladend aus, zumal auf dem Dach drunter ein asiatisch angehauchter Teich angelegt ist, in dem geschliffene Linsen und wuchernde Holzskulpturen Aufmerksamkeit einfordern.

Das Haus, gebaut Ende der 60er Jahre, ist ein Prototyp der alternativen Wohnkultur. Im Empfangsraum erinnern ein zerstückeltes Klavier, Klangschalen und bis zur Decke gehängte Spiralbilder aus farbigen Kieseln endlich auf Bauermeisters große Zeit als Salondame inmitten männlicher Genies. In Ihrem Atelier in der Lintgasse 28 in der Kölner Altstadt traf sich die Urzelle des Fluxus, zu den Konzerten und Performances kamen Nam June Paik, John Cage, Christo, Joseph Beuys, Merce Cunnigham und viele andere, angezogen von dem progressiven Profil des WDR, der mit seinem Studio für elektronische Kunst international für Furore sorgte.

Nach einem Konzert im Sendesaal gehörte ein Besuch der Bauermeister’schen Dachgeschosswohnung zum Pflichttermin jedes ästhetisch aufgeschlossenen Reformers. Da war deren Besitzerin gerade mal 26 und seit drei Jahren freie Künstlerin. »Es gibt eine lange Tradition der Salonièren von Madame de Staël bis zu Rahel Varnhagen«, erzählt sie mit raumgreifenden Bewegungen, während ihre Augen zu leuchten beginnen. »Wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätte ich niemals diese Leute zusammenbringen können. Das können nur Frauen, die nicht selbst Platzhirsche sein wollen, sie können die besten Leute dazu bringen, dass sie zusammenarbeiten. Paik ist in meinem Atelier vom Musiker zum Performancekünstler geworden. Er hat meine Magnete gefunden und sie benutzt. Er hat damit Fernsehen verfremdet. Er wusste, er wird nie so gut wie Stockhausen. Also wechselte er das Medium.«

WIE WAR DAS MIT STOCKHAUSEN?

Das unvermeidliche Stichwort Stockhausen fällt am großen Küchentisch. Ein Kapitel, das sich so hilfreich wie störend für ihre öffentliche Wahrnehmung als Künstlerin erwies. In ihrer 2011 erschienenen Autobiografie »Ich hänge im Triolengitter« berichtet sie von den Hochs und Tiefs ihrer offen gelebten Ménage à trois mit dem Komponisten und dessen damaliger Ehefrau, eine skandalumwitterte Liaison, für die sie auch heute noch in Talkshows ein offenes Ohr findet. Während sie vor den Kameras zur Verklärung neigt und gerne die antibourgeoise Freude am Experiment verteidigt, gibt sie im Buch selbstkritisch den wenig romantischen Fortgang preis, das jahrelange Warten der insgeheim doch auf Konventionen bedachten Muse, den kurzen Triumph des Ehevertrags, den der selbstzentrierte Musikrevolutionär mit einem ganzen Netz von Geliebten kompensiert. Immerhin wird ihre Geduld mit Widmungen belohnt und dem Einfluss, den sie auf manch einen seiner Zyklus ausüben durfte.

Eine klassische Künstlerwitwe ist die vor Energie sprühende 79-Jährige dennoch nicht. Zu groß waren ihre eigenen Ambitionen. Wenn sie sich ihre Pionierarbeit für die Kölner Kunstszene ins Gedächtnis ruft, überrascht sie mit einer großen Portion selbstbewussten Humors und einem abgeklärtem Blick auf den Geschlechterkampf: »In der Fluxus-Bewegung waren die Männer immer froh, dass sie ein paar Frauen dabei hatten. Paik hat immer verzweifelt nach einem Mädchen gesucht, das sein Höschen auf der Bühne auszieht. Dann hat er endlich in Alison Knowles eine gefunden, die nun wirklich kein Weibchen ist. Sondern eine gestandene Frau. Die konnte sich das leisten. Aber schon Charlotte Moorman, die oben-ohne Cello spielte, war als Sexobjekt eingesetzt, mit ihren Fernsehpropellern auf dem Busen. Man wollte damit das Tabu des nackten Körpers normalisieren. Damals hat sich doch kein Mann nackt auf die Bühne gestellt. Immerhin hat Paik dann die ›Young Penis Symphony‹ geschrieben. Eine riesengroße Leinwand, von der schlappe Würste heraushingen. Aber ansonsten waren die Akteure auf der Bühne bedeckt.«

In den Happenings in ihrem eigenen Salon konnte es nicht weit genug gehen, um die öffentliche Ordnung zu stören, weswegen sie ohne zu blinzeln vom Kunst-Terrorismus spricht, wenn auch mit einer klaren Grenzziehung: »Es hat sich bei mir keiner umgebracht und es hat keiner kopuliert. Die Sexualität war bei uns kein Thema. Wir waren sehr asketisch, auch was Drogen angeht. Bis auf Alkohol. Uns hat nicht der Exzess des Konsums interessiert, sondern der Exzess des Denkens. Der Austausch war uns genug Ekstase. Wegen Paik kam einmal die Polizei, das lag aber nur daran, dass die Nachbarn den Krach nicht einordnen konnten.«

DER UMZUG NACH NEW YORK

Bauermeister zog subtilere Mittel vor, wenn es darum ging, den eigenen Namen auf der internationalen Bühne zu platzieren. Als sie Stockhausens Ideen zu der intermedialen Arbeit »Malerische Konzeption« inspirierten, öffnete ihr die ungewöhnliche Partitur für sechs Sinne die Tür zum Kunstbetrieb. Jan William Sandberg, damaliger Direktor des Stedelijk-Museums in Amsterdam, lud sie 1962 zu einer gemeinsamen Ausstellung mit dem Meister der seriellen Musik ein. Hier sah sie zum ersten Mal Arbeiten von Rauschenberg und Jasper Johns, die zeitgleich mit ihr ausstellten. Sie war beeindruckt, zumal sie in Europa in keine Schublade zu passen schien: »In Deutschland wäre ich die beste Organisatorin geworden, ich hätte Kultusministerin werden können. Aber ich merkte plötzlich, ich habe einen eigenen Auftrag, und ich habe sehr viel gearbeitet in der Zeit«.

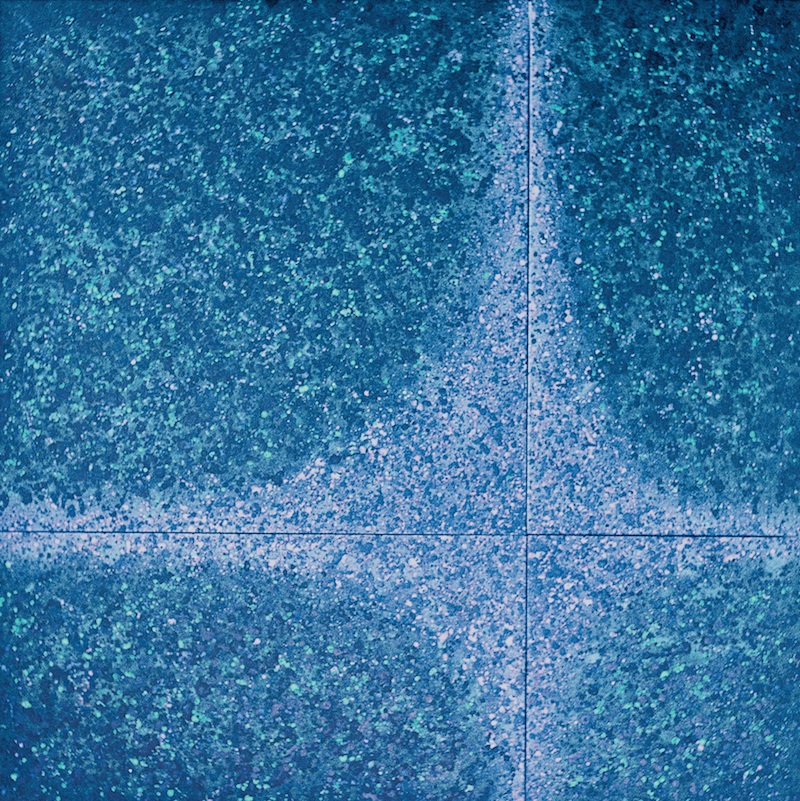

Den nächsten Schritt schafft sie ohne den klingenden Namen ihres Geliebten. Als die Kunstkarawane von Köln nach Wiesbaden wandert, wo das erste Fluxus-Festival seine Pforten öffnet, ist Bauermeister längst nach New York umgezogen und betört Marcel Duchamp und Andy Warhol mit ihren optischen Linsenkästen. Lange Zeit sieht es sogar so aus, als könnte sie an Stockhausen in Sachen Ruhm vorbeiziehen. Ihr künstlerischer Output ist gewaltig, der erfolgreiche Galerist Leo Castelli klopft an ihre Tür und die amerikanischen Museen stehen Schlange, um ihre Finanzen mit Ankäufen aufzubessern. »Es lebten viele spannende Deutsche dort, die nicht zurückgegangen sind. Viele Juden mochten mich, die hatten endlich wieder ein german girl. Ich hatte sehr viel für John Cage in Deutschland getan. Und als ich dann nach Amerika kam, empfingen mich die Künstler mit offenen Armen. ›Wenn sie in Köln die ganzen Sachen organisiert hat, dann macht sie das bei uns auch.‹ Castelli habe ich die Fotos aus Amsterdam gezeigt, worauf er seinen Assistenten zu mir ins Atelier schickte. Er sah das Strohhalm-Bild bei mir hängen und wollte zehn weitere Bilder davon, damit hätte ich eine Show bei ihm bekommen. An dem Bild hatte ich aber ein halbes Jahr gearbeitet. Das war für Amerika viel zu lang. Er sagte: Wenn er mich nehmen würde, müsste er von heute auf morgen 50 Museen beliefern. Ich antwortete: Ich bin der falsche Künstler für dich.«

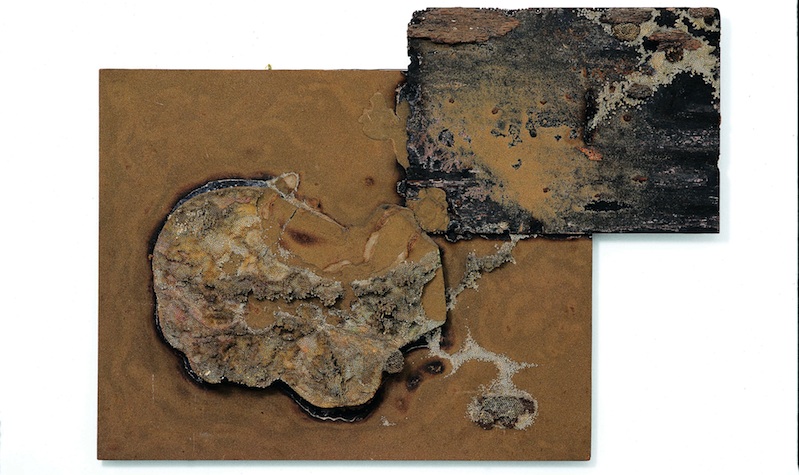

Irgendwo zwischen dem Summer of Love, den sie im kalifornischen Zentrum der Bewegung verbringt, dem sich einstellenden Nachwuchs und den flehentlichen Aufforderungen des Erzeugers, die Fernbeziehung zu beenden, gerät sie aus der eigenen Karriere-Umlaufbahn, die sie bis dahin für eine Frau mit bemerkenswerter Vehemenz und Gespür für epochale Umbrüche betrieben hat. Die Schau in Düren, die jetzt an ihr Frühwerk erinnert, trumpft mit neu erschlossenem Archivmaterial aus dem Bestand des Zentralarchivs des internationalen Kunsthandels auf. Ein Großteil der Arbeiten stammt aus der Ausbildungszeit, kurz vor der Eröffnung des legendären Ateliers, als die Novizin in dem konservativen Klima mit ihrem ungewöhnlichen Zugang zur Bildhauerei auf wenig Verständnis stieß: »Ende der 50er Jahre wurden Frauen in der Kunst nicht wahrgenommen. Was ich gemacht habe, wurde nicht als Kunst anerkannt. Ich habe mit Naturobjekten, mit Steinen und zerschlissenen Stoffen gearbeitet. Das galt als Frauenarbeit. Das war nicht Kunst. Ich habe es von Anfang an ›ready trouvé‹ genannt und Marcel Duchamp gewidmet. Hätte das ein Mann gemacht, wäre es sofort akzeptiert worden.«

Bis 19. Mai 2013. Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum, Düren; Tel: 02421/252561. www.leopoldhoeschmuseum.de