Wie sehen wir die Wettbewerbs-Filme des Jahrgangs 2020, die noch vor Ausbruch der Pandemie ausgewählt worden sind, vor dem Hintergrund der Heimsuchung Corona? Gewiss ist, dass wir verändert schauen, Bilder neu aufrufen und ablegen, Symbole anders deuten, Fragen anders stellen, Zeichenlehre sich neu formuliert, auch wenn dieses Festival immer schon ein Ort war, der Verwerfungen erfasst. Nun stehen sie uns in Großaufnahme vor Augen – mit dem Bruch unserer Erfahrung, die Susan Sontag so formulierte: »Das Abendland, so ist man überzeugt, ist von Rechts wegen frei von Krankheit.«

Scheint nicht jedes Idyll vergiftet? Wird eine Studie des Allein-Seins im Dialog mit der Natur (»A Month of Single Frames by Lynne Sachs«) zum allgemeinen Weltgefühl? Bestimmt das Fatum die Perspektive? Was bringt die Uhr in uns zum Klingen, die in Nora Ananyans Film »What we still can do« in die Stille eines Krankenzimmers hinein tickt. Und uns zu einer alten Dame und ihrer Tochter und beide mit wenigen Schritten nach draußen in den Park führt. Ruhe in der Zweiheit. Duldsames Warten auf das Morgen.

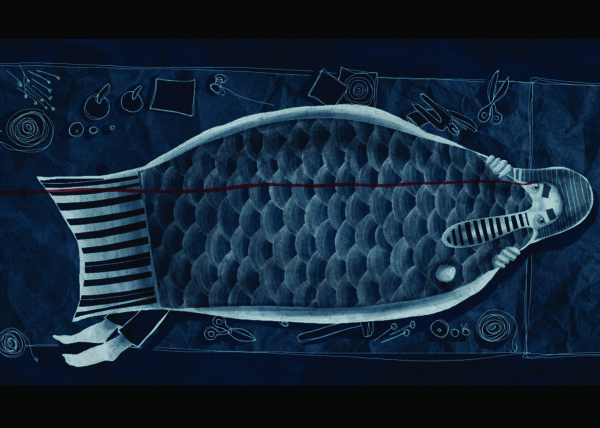

lässt: »Der natürliche Tod der Maus«.

Foto: Katharina Huber

Katharina Hubers Beitrag ist der Film zur Zeit: eine Fantasie, lustig, bunt, frech, sehr gescheit und gleichermaßen Animations-, Real- und Collage-Film; auf der Bild- und Ton-Ebene ungemein versiert und spielerisch im Verwenden kulturhistorischer Zitate. In »Der natürliche Tod der Maus« ist die Welt eine Gemeinheit in katastrophaler Zeit. Als Seelentrost (»Gutes Leben im Angesicht des Leids«) wird darin der Heldin empfohlen, fröhlich zu sein, indem man anderen weh tut und Böses ausheckt. Also werden die Messer gewetzt wie beim biblischen Isaaks-Opfer, Köpfe purzeln, Zivilisationsmüll steigt an, Rauchwolken lodern, Harmonie wird infiziert.

In »Dunkelfeld« rekapitulieren die Filmemacher den Brand auf ein Duisburger Wohnhaus im August 1984, bei dem die siebenköpfige türkischstämmige Familie Satir stirbt. Die Behörden schließen die Akten; vermutet wird eine achtlos weggeworfene Zigarette als Ursache des Feuers. Viel später tauchen Belege für ein Attentat auf. Es ist eine Trauer-Anzeige und politische Anklage gegen die Kohl-Ära und ihre Vernachlässigung, rechtsextremistische Gewalt zu ahnden – Mölln, Solingen, Rostock, Hoyerswerda. Die 17 Minuten wählen abstrahierend nüchterne Bilder: schwarze Stühle, die unbesetzt in einem kahlen Raum stehen – wie Mahnmale.

In »Amaryllis – a study!« betrachtet Jayne Parker in Großaufnahme die prangende Blume, ihre Fruchtstempel, das Blattwerk, den Blütenkelch. Ein Rausch in Rot, der ausbleicht in blasse Pastell-Tönungen. Betörend schön. Beruhigend – beunruhigend. Klinisch wie im Laboratorium. Nature morte. »Semiotics of the City« (Daniel Burkhardt) attackiert uns als vierminütiger Bilderschusswechsel: Momentaufnahmen und ein weitgehend menschenleeres Puzzle-Panorama von Fassaden, Unterführungen, Zäunen, Barrieren, Bänken, auf denen niemand ausruht. Eine Stadt im Abbau, am Nullpunkt, auf Demontage. Fußabdrücke als Graffiti an einer Wand. Sonst ist wenig Leben.

»Berzah« (Deren Ercenk) scheint in einem Urlaubsparadies in der Türkei zu spielen: blaues Meer, weißes Gemäuer, eine junge Frau, die in der Sonne schläft, bis die Haut verbrennt. Das Rot frisst sich ein und durch die Vorhänge des Zimmers. Sonst geschieht nichts. Zwei weitere befremdliche Episoden, schließen sich an, die den Alltag entkräften, ihn ins Absurde drehen und aussehen lassen wie eine mythologische Hades-Pein.

Die Verwundbarkeit des Menschen, wenn auch zu heilsamem Zweck, zeigt Josef Dabernigs »Heavy Metal Detox«: die in Schwarz-Weiß gedrehte, aus akribischer Nähe dokumentierte Zahnbehandlung eines Mannes. Sprach- und hilflos, durch die waagerechte Lage noch verstärkt, überkommt den Patienten ein Gefühl, das wir alle kennen: das der Ohnmacht. Jemand begibt sich in die Hände eines Arztes, vertrauend auf Sorgfalt, Schmerzbefreiung, Gesundung.

»Porvenir!« (Renata Poljak) gelingt atmosphärisch die Beschwörung des Imperfekts, ausgehend von einem Land am Meer, Kroatien, das seine Menschen immer wieder hinaustrieb in die Welt, um etwas Besseres zu finden als den Tod. Körperlandschaften scheinen in ihren Hautfalten real ferne Landschaften zu speichern und die Sehnsucht nach ihnen zu bergen. Ein Dampfer taucht im Dunst auf, als habe Werner Herzog dabei seine Hand im Spiel gehabt.

Die Natur kommt gut und besser ohne uns aus. Die chilenische Produktion »Strange Creatures« ist eine wundersame, durch ihre graue Einfärbung und Kolorierungen von Gelb, Grün und Rosa altmodisch wirkende Animation über Waldtiere, die eine Sommerparty feiern, Kuchen verspeisen, miteinander in Frieden leben. Der Regenwald wird kontaminiert, Bär, Eule, Hirsch und Fuchs stolpern über Wohlstandsmüll, ihre Bäume werden gefällt und zu Wohnhäusern verbaut. Doch, siehe da, der Mensch lernt in dieser feinen Parabel.

Haus Regenbogen, ein Heim für Kranke oder Behinderte. »Ganze Tage zusammen« (Luise Donschen) sind die Bewohner*innen, die den Gleichlauf, die Wiederholung, müde machende Lethargie, draußen und drinnen, mit sich schleppen. Acht Stunden sind kein Tag – aber ergeben 24 Stunden immer einen? Ein Mädchen mit Epilepsie ist geheilt, sie könne nun ihren Hauptschulabschluss nachholen. Sie schaut skeptisch: neu anfangen – woanders, bisherige Bindungen lösen, ins Ungewisse gehen? Am Ende sehen wir einen wild dahinschießenden Fluss und wie sie ihre Schuhe auf die Steine am Ufer stellt und mit bloßen Beinen ins Wasser watet. Als letztes Bild bleiben die Schuhe.

Wie verlegt man ein Festival ins Netz?

Zwei Monate Vorlauf hat das Team um Lars Henrik Gass immerhin gehabt, um sich den veränderten Bedingungen durch die Corona-Pandemie anzupassen: um das nicht mehr mögliche Live-Festival abzuwickeln, um zu planen und veränderte Arbeitsstrukturen zu organisieren und zu praktizieren, was »psychologisch nicht reibungslos« ablaufe, so der Leiter der Kurzfilmtage. Erleichtert werde die Umstellung dadurch, dass er ohnedies grundlegende Überlegungen angesichts sich verändernder Sehgewohnheiten und Sichträume anstelle, so dass die akute Krise zur »Blaupause für die Zukunft« werde, die auch eine kulturpolitische Dimension aufreiße: Wie kann ein Festival die Beschränkung von Raum und Zeit überwinden, das auch »eine soziale und sensuelle Qualität« beinhalte und wie lasse die sich neu gewinnen?

Etwa 90 Filme werden nun vom 13. bis 18. Mai im Netz präsentiert. »Dadurch sinkt auch unser Bedarf an Eintrittsgeldern, die diesmal ja gänzlich wegfallen«, so Sprecherin Sabine Niewalda. Stadt, Land und Bund hätten ihre Förderungen im Wesentlichen aufrechterhalten, existenziell gefährdet seien sie dadurch nicht. Das Programm einfach online zu stellen, wäre für Gass allerdings zu wenig: das sei »relativ konventionell und langweilig«. Vielmehr sei das Format neu zu denken, dass anders funktioniere als das Abrufen eines Netflix-Films für den Einzelnen. Ein Festival ist kollektiv und kommunikativ angelegt. So wurde weit vor Beginn ein Festival-Blog gestartet, »quasi als alternatives Fernsehen«, der den Prozess und Fragen, die dieser aufwirft, sichtbar macht und begleitet, dokumentiert und reflektiert.

Die 66. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen Online präsentieren vom 13. bis 18. Mai 2020 alle fünf Wettbewerbe – Internationaler, Deutscher, NRW-, Kinder- und Jugendfilm-Wettbewerb – auf der Festivalhomepage:

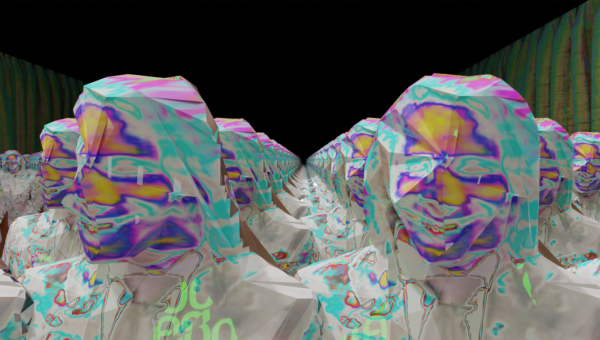

MuVi-Preis

Zusammen mit kultur.west suchen die Kurzfilmtage das beste deutsche Musikvideo. Mit dabei sind Deichkind, Heinz Strunk oder die Goldenen Zitronen. Abgestimmt wird bis zum 15. Mai im Internet – zusammengefasst haben wir dafür alle Wettbewerbsbeiträge auf unserer Homepage.