Unscheinbarer geht’s nun wirklich nicht: Ein Dutzend Rinderhörner, übereinander gestapelt zwischen drei Baumstammresten und eher notdürftig von ein paar Drähten zusammengehalten. Das etwas wackelig wirkende Ensemble ist dennoch ein wichtiges, je nach Perspektive vielleicht sogar das zentrale Ausstellungsstück im Wuppertaler Museum auf der Hardt. Davon haben Sie noch nie gehört? Das kennen Julia Besten und Christoph Schwab schon: »Wir liegen halt etwas ab vom Schuss, hier kommt man nicht einfach so vorbei.« Sie ist die Leiterin der Archiv- und Museumsstiftung der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), die auf einem bewaldeten Berg über der Stadt beheimatet ist, er der Kurator der Ausstellungen.

5000 Objekte umfasst die Sammlung des Museums. Darunter sind viele Gegenstände des alltäglichen Lebens aus Regionen, in denen Missionare seit 1829 das Wort Gottes verbreiteten. Die Palette reicht von Essgeschirr über Bekleidung bis zu Einrichtungsgegenständen. Doch beinahe ebenso viele Teile sind auch geeignet, für Auseinandersetzungen zwischen Vertreter*innen der sogenannten Herkunftsgesellschaften und den früheren europäischen Kolonialmächten zu sorgen: Rituelle Gegenstände mit großer spiritueller Bedeutung, die dem Kontext ihrer ursprünglichen Kultur entrissen wurden. Hierzulande erklärte man sie oft zu »Kunst« und stellte sie öffentlich in Museen aus – während in ihren Ursprungsgesellschaften manchmal schon das pure Anschauen ein absolutes Tabu ist.

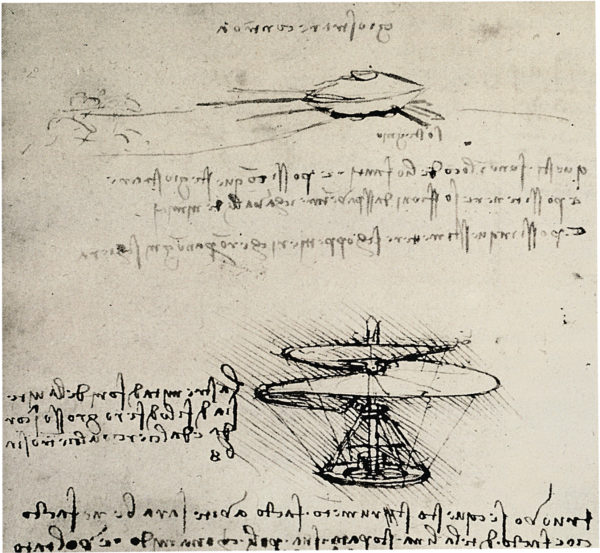

Der erste Genozid des 20. Jahrhunderts

Auch das Gebilde aus Holz und Horn im Museum auf der Hardt ist nicht etwa der spärliche Rest eines profanen Weidetores oder ein Exemplar vermeintlich »primitiven« Kunsthandwerks, sondern gehört – für Fachleute erkennbar – zum Grabmal eines unbekannten Herero-Führers. Dieser Stamm lebte bereits seit Jahrhunderten auf dem Gebiet, das 1884 offiziell zur Kolonie Deutsch-Südwestafrika wurde (heute Namibia). Ihr Aufstand gegen die sogenannte »Schutzmacht« und die deutschen Siedler mündete im Sommer 1904 in den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts. Nach der verlorenen Schlacht gegen ein deutsches Expeditionskorps flüchteten die Herero in eine wasserlose Steppe. Die Deutschen riegelten die Wüste ab und verweigerten nicht nur den Aufständischen selbst, sondern auch Frauen und Kindern, sich zu ergeben. In der Folge kamen bis zu 80.000 Menschen ums Leben, mehr als Dreiviertel der damaligen Herero-Bevölkerung.

Zum 100. Jahrestag dieses Verbrechens entschied sich die Missionsgesellschaft zu einem gemeinsamen Ausstellungsprojekt mit ihrer Mitgliedskirche in Namibia – und zu einer aufwändigen Studie: In zwei umfassenden Untersuchungen wurde sowohl die eigene Rolle vor und während der Kolonialzeit wie auch die im südafrikanischen Apartheids-Regime begutachtet. Die Ergebnisse waren beinahe erwartbar ambivalent – wie überall gab es auch unter den Missionaren solche und solche. »Doch nicht erst seitdem befassen wir uns mit unserer Geschichte«, sagt die Geschäftsführerin und Afrikanistin Julia Besten. Bereits 1971 hatte die Vereinigte Evangelischen Mission in Namibia erstmals öffentlich ein Schuldbekenntnis abgelegt.

Ein Dutzend Museen in NRW haben eine ethnologische Abteilung

In NRW gibt es insgesamt ein Dutzend Museen mit mindestens einer ethnologischen Abteilung. Das Haus Völker und Kulturen in Sankt Augustin, das Forum der Völker in Werl oder das Brasilienmuseum des Franziskanerklosters Bardel bei Bad Bentheim sind wie das Museum auf der Hardt im Zuge der Missionsbewegung entstanden. Ihre Sammlungen stammen zwar nicht aus kolonialen Raubzügen im staatlichen Auftrag, von denen die Erbeutung der berühmten Benin-Bronzen durch britische Truppen 1897 wohl der bekannteste Fall ist. Aber die Grenzen zwischen dem Bekehrungsauftrag im Namen des Herrn und staatlichem Eroberungsstreben im Namen des Kaisers verliefen praktisch oft fließend, zumal man in ein und derselben Region aktiv war. Wer dabei wem, wann, was und warum unter massiven Druck übereignet, zu einem fairen Preis verkauft oder vielleicht doch frohen Herzens geschenkt hat, lässt sich nach mehr als 100 Jahren kaum mehr rekonstruieren.

Von wohlhabenden Privatleuten gegründet

Das gilt im Prinzip auch für die andere Hälfte der ethnologischen Museen in NRW. Sie wurden auf Initiative wohlhabender Privatleute gegründet, die ihre eigenen Sammlungen stifteten. Auch die waren oft durch eine gewisse Nähe zum offiziellen Kolonialismus entstanden und finden sich heute in meist kleineren Abteilungen städtischer Museen wie dem Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo oder dem Walter-Lübcke-Museum in Unna, aber auch im Lippischen Landesmuseum in Detmold. Die mit Abstand größte Einrichtung dieser Art im Land ist das Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln. Namensgeber Wilhelm Joest (1852-1897) entstammte einer der wohlhabendsten Familien der Stadt, die ihr Geld unter anderem im Stahl- und Zuckergeschäft mit Brasilien verdiente. Eigentlich Naturwissenschaftler und Forschungsreisender, begleitete Joest jedoch auch die britische Armee im zweiten anglo-afghanischen Krieg von 1878; angeblich kämpfte er vorher schon an der Seite der Niederländer gegen einen Aufstand im heutigen Indonesien.

»Wir werden auch mit mehr Leuten noch 15 oder 20 Jahre brauchen, um das alles nachzuarbeiten.«

Nanette Snoep, Direktorin des Rautenstrauch-Joest-Museums Köln

3400 Objekte aus seinem Besitz wurden nach Joests frühem Tod 1897 zum Grundstock des Museums. Gestiftet hatte sie seine Schwester Adele Rautenstrauch, die mit einer Barspende von 250.000 Mark auch den ersten Bau förderte. Im Jahr 2010 wurde das Rautenstrauch-Joest-Museum dann am heutigen Standort am Kölner Neumarkt wiedereröffnet; die Inventarliste umfasst mittlerweile 92.000 Positionen. »Und sie ist vollständig«, freut sich Direktorin Nanette Snoep hörbar stolz, denn das sei alles andere als selbstverständlich. Die international erfahrene Niederländerin kann sich ein Urteil erlauben, denn sie kennt eine Vielzahl vergleichbarer Häuser von innen. Unter anderem war Snoep 16 Jahre am Musée du quai Branly in Paris beschäftigt und leitete die historische Abteilung dieses europäischen Referenzmuseums. Sie kuratierte vielbeachtete, mit Preisen bedachte Ausstellungen, auch zur heiklen Geschichte der eigenen Sammlung. Für den Umgang der ethnologischen Museen Europas mit ihrer Historie findet sie deutliche Worte: »Koloniale Amnesie« habe lange Zeit geherrscht. Deshalb fehlten bis heute selbst grundlegende Informationen. Viele Museen wüssten nicht mal genau, was sie überhaupt alles besäßen. Von einer vollständigen Digitalisierung der Bestände oder umfassender Kenntnis der Provenienzen sei man meilenweit entfernt: »Wir werden auch mit mehr Leuten noch 15 oder 20 Jahre brauchen, um das alles nachzuarbeiten«, ist sich Snoep sicher. Wie die Situation an deutlich weniger gut ausgestatteten Häusern ist, kann man sich leicht ausrechnen.

Eine zentrale Stelle zur Provenienzforschung

Dieser Situation will NRW künftig stärker Rechnung tragen. Auf Anfrage von kultur.west erklärte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, sie befinde sich zurzeit in Gesprächen mit den Landschaftsverbänden Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) zur Gründung einer zentralen Koordinationsstelle für Provenienzforschung. Die solle sich nach Aufnahme der Arbeit auch mit Fragen zum Thema Kulturgut aus kolonialen Kontexten auseinandersetzen. Konkrete Planungen für eine Förderstruktur gebe es zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht. Das Land erhöht derzeit bekanntlich seine Kulturausgaben um jährlich 20 Millionen Euro. Spätestens in 2021 dürfte da auch Spielraum für Zuschüsse zur Aufarbeitung des Kolonialismus sein. Mehr als 100 Jahre nach dem im Versailler Vertrag festgeschriebenen Ende des deutschen Kolonialreiches ist es dafür jedenfalls höchste Zeit.

Doch warum war dieser Teil der deutschen Geschichte so lange kein Thema im Kulturbetrieb und der öffentlichen Debatte? Es gebe von Land zu Land sehr verschiedene Ausgangslagen, meint die studierte Anthropologin Nanette Snoep: »In Frankreich oder den Niederlanden ist die koloniale Vergangenheit von jeher durch einen unübersehbaren Teil der Bevölkerung präsent«, sagt sie. Auch seien die gar nicht so lang zurückliegenden Befreiungskriege in Algerien oder Vietnam in vielen französischen Familien bis heute gegenwärtig, das gelte für Soldaten wie Einwanderer. Die deutsche Kolonialgeschichte dagegen liege für solche Phänomene zu weit zurück. Zudem sei sie von anderen Ereignissen des 20. Jahrhunderts überschattet worden.

Unterschiedliche Aufarbeitung in Ost und West

»Die deutsche Erinnerungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich zu Recht stark mit der NS-Zeit befasst«, sagt auch die Historikerin Stefanie Michels. Sie ist Globalgeschichtlerin mit Schwerpunkt Afrika und arbeitet an der Düsseldorfer Heine-Universität. »Es hat aber immer wieder Initiativen zu einem veränderten Gedächtnis gegeben«, ergänzt sie. Als Beispiel nennt sie Ralph Giordanos vieldiskutierten Dokumentarfilm »Heia Safari« von 1966, in dem der Kölner Publizist mit der vermeintlichen Kolonialidylle in Afrika abrechnete. Gleichzeitig müsse man die sehr unterschiedliche Behandlung des Kolonialismus durch die beiden deutschen Staaten vor 1989 beachten. Dabei hatte die marxistisch geprägte Geschichtswissenschaft der DDR mit ihrer Betonung von Ausbeutung und Unterdrückung der Republik im Westen stets vorgeworfen, weiterhin kolonialem Denken verhaftet zu sein.

Das Jahrzehnte lange Verdrängen wirkt bis in die Gegenwart. »Es mangelt an Transparenz«, kritisiert Snoep, »weil die Sammlungen immer noch nicht digitalisiert sind«. Der vielbemühte »Dialog auf Augenhöhe« mit den Herkunftsgesellschaften werde so weiter erschwert. Immer noch könnten die Menschen aus den früheren Kolonien in Afrika, Asien, Australiens und Südamerika nicht im Internet einsehen, was in den Museen vorhanden sei. Die oft gehörte Befürchtung, mehr Offenheit werde zu massenhaften Rückgabeansprüchen und am Ende gar leeren Museen führen, hält Snoep für »völlig übertriebene Panik«.

Über Rückgaben entscheidet das Parlament – nicht die Museen

Die letzte Entscheidung über Rückgaben trifft übrigens nicht die Museumsleitung, sondern immer das zuständige Parlament. Rechtlich betrachtet sind alle Objekte des Rautenstrauch-Joest-Museums Eigentum der Stadt Köln. Wenn sie aus ihrem Besitz etwas abgeben will, braucht es dazu einen Beschluss des Stadtrates. Das gilt so auch für Bund und Länder und für andere Fragen im selben Zusammenhang. In Düsseldorf solle Ende Januar der Bericht einer Expertenkommission zur Umbenennung von Straßen und Plätzen erscheinen (nach Redaktionsschluss dieses Heftes).

Der Frankenplatz im Stadtteil Derendorf ist davon wohl nicht betroffen. Auf ihm steht jedoch bis heute eine Skulptur zum »Gedenken Deutscher Kolonialhelden«. Namentlich genannt werden dort fünf Mitglieder des 39. Füsilierregimentes, das zur Kaiserzeit nur eine Straße weiter kaserniert war. 1935 hatten die Nationalsozialisten das Denkmal vom dortigen Exerzierplatz zum heutigen Standort verlagert. Seit 2004 erinnert eine weitere Tafel der Evangelischen Kirche direkt daneben an die Menschen Namibias, die Opfer der Kolonialkriege wurden.

In Köln treiben Nanette Snoep und ihr Team die Aufarbeitung der Sammlungsgeschichte weiter voran. Im Rahmen des Projektes »Invisible Inventories« erforschen sie aktuell zusammen mit kenianischen Kolleg*innen die eigenen Depots. Im Herbst wird es dann erneut eine große Sonderausstellung zum Kolonialismus geben. Sie heißt »RESIST! Die Kunst des Widerstands« und macht koloniale wie postkoloniale Auflehnung zum Thema.

Wem das Herero-Grabmal im Wuppertaler Museum auf der Hardt einst gewidmet war, wann genau es entstand und wer es irgendwann später unter welchen Umständen nach Deutschland gebracht hat? Julia Besten und Christoph Schwab haben darauf keine Antwort. Bislang habe weder jemand um Rückgabe gebeten, noch hätten sie selbst trotz intensiver Bemühungen Nachfahren finden können. Nur in einem Punkt sind sich die beiden sicher: Für die Gesellschaft, der das Grabmal vor mehr als 100 Jahren entrissen wurde, war es von hohem symbolischen Wert. Es wäre an der Zeit, es dorthin zurückzubringen.