INTERVIEW: ULRICH DEUTER

Gewissermaßen die Dicke Berta des Themenjahres Erster Weltkrieg ist die kulturhistorische Ausstellung »1914 – Mitten in Europa«. Sie ist gemeinsam kuratiert vom Ruhr Museum Essen und dem LVR-Industriemuseum, mit 2.500 Exponaten bestückt, zu sehen in der gewaltigen Mischanlage der Kokerei Zollverein. Jedoch wird hier nicht mit Hybridkanonen auf Erbfeinde geschossen, sondern mit den subtilen Werkzeugen moderner Ausstellungskunde nach den Fundamenten einer Zeit geforscht, in der wir heute noch leben. Über die Beschaffenheit dieser Grundsteine geben Auskunft Theodor Grütter, Direktor des Ruhr Museums, sowie Walter Hauser, Leiter des LVR-Industriemuseums.

K.WEST: Ihre Ausstellung beginnt und endet nicht mit dem Ersten Weltkrieg, sondern überspannt Jahrzehnte, von 1900 bis 1933. Inwieweit stellt dennoch 14/18 die Nabe dar, um die sich diese Dekaden drehen?

HAUSER: Wir betrachten das Jahr 1914 gewissermaßen als Scharnier. Der Krieg zerstört oder bremst Vieles, was sich zuvor entwickelt hatte. Er wirkt als Zivilisationsbruch, stellt aber auch eine katalytische Verstärkung verschiedener Faktoren dar. 1918 Schluss zu machen, ergibt gerade in der Rhein-Ruhr-Region keinen Sinn, denn der Krieg verlängert sich hier bis 1923/25 – Ruhrkampf, Ruhrbesetzung usw. Erst wenn man den großen Bogen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die späte Nachkriegszeit sieht, versteht man, wofür 1914 symbolisch und emblematisch steht. Deshalb ist es am Ende eine Epochenausstellung geworden, ausgehend vom Jahr 1914.

K.WEST: Stellt der August 1914 in dieser Konzeption nur einen Moment in einer einzigen kontinuierlichen historischen Bewegung dar, oder ist er mehr? Was bedeutet Scharnier?

GRÜTTER: Zunächst einmal: Wir haben die ganze Region Rhein-Ruhr im Blick – von Köln bis Dortmund. Sie wird damals als viel zusammenhängender erlebt als heute. Und hier bedeutet 1914 nicht zuletzt den Einbruch von Gewalt. Hier hat sich seit Ende des 19. Jahrhunderts ein Wohlstandsniveau entwickelt, das erst in den 1950er, 60er Jahren wieder erreicht wird. Und da bricht der Erste Weltkrieg mit längst überwunden geglaubten, existenziellen Schrecknissen ein: Hunger, Verelendung, Leid. Und mit einer Gewaltbereitschaft, die atavistisch anmutet. In den Jahren nach 1918 werden Menschen auf der Straße einfach erschossen. Eine Verrohung ohnegleichen, die auch die Keimzelle für die Gewalt im Zweiten Weltkrieg darstellt. Und dem Hunger fallen im Ruhrgebiet mehr Menschen zum Opfer als den Bomben im Zweiten.

HAUSER: Die Ausstellung durchzieht ein Leitmotiv, der Doppelklang von Avantgarde und Aggression. Gemeint ist die Ambivalenz, mit der die Moderne erlebt wird, latente Gewalttätigkeit steckt von Anfang darin. Der spüren wir, bezogen auf die Vorkriegszeit, ein Stück weit nach. 1914 bricht diese Gewalt aus, ist aber in dem, was vorher war, bereits enthalten. Die Zeit um die Jahrhundertwende kennt Utopien aber auch Dystopien. In den großartigen Vorstellungen und Visionen über die Zukunft, die damals kursieren, wird Gewalt auch schon imaginiert. Diese Ambivalenz ist von Anfang an da. In der Historie, in unserer Ausstellung.

K.WEST: Die Ausstellung will den Blick weniger auf das Kriegsgeschehen an der Front als auf die gesellschaftlichen Modernisierungsschübe in der Region an Rhein und Ruhr richten. Welche sind dies im Wesentlichen?

GRÜTTER: Ganz wichtig sind alle Formen der Rationalisierung, die um die Jahrhundertwende beginnen, die dann durch den Krieg mit seinen Erfordernissen extremer Durchrationalisierung von Prozessen beschleunigt werden. Massenheere müssen geführt und versorgt, Gütermassen transportiert werden. Der wachsende Bedarf an Nachschub für die Front erfordert immer raffiniertere Produktionsmethoden. Sozialpolitisch ist der Beginn von so etwas wie Sozialpartnerschaft zu nennen: Der Burgfrieden zwischen Kapital und Gewerkschaften, die erste umfassende politische Partizipation der Arbeiterschaft entstand im Krieg. Nicht zuletzt: Der große Gleichmacher Krieg erleichtert es, die alte Feudalgesellschaft 1918 abzuschaffen und die sozialen Stufen abzuflachen.

K.WEST: Das Rheinland sozusagen als Etappe hinter der Front?

HAUSER: Als ein Schauplatz der Modernisierung. Sie ist eine Region, die von den Prozessen der Modernisierung und der rasanten Urbanisierung – mit sozialer Entwurzelung, dem Aufbau von großräumiger Infrastruktur – umgewälzt wurde wie keine. In den 20er Jahren entsteht hier so etwas wie ein Metropolengroßraum, ein städtisches, teils großstädtisches Leben.

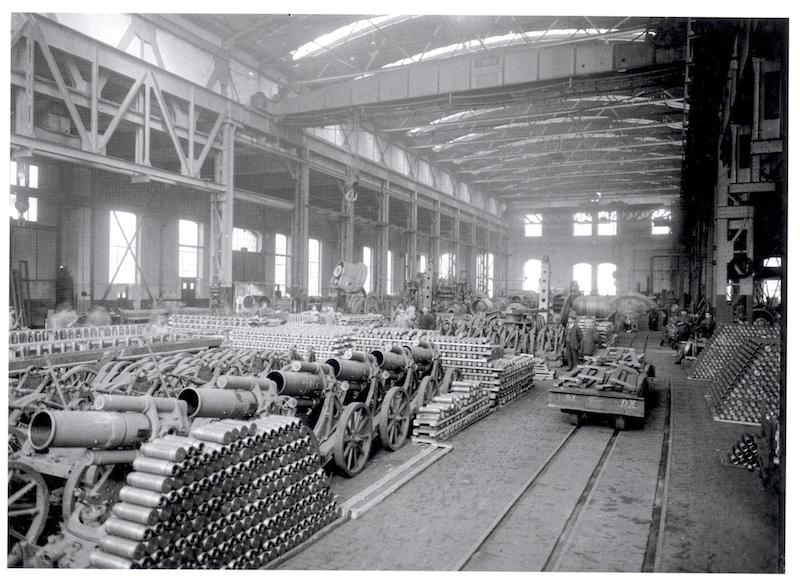

GRÜTTER: Der Westen stellt kein politisches, wohl aber das industrielle Zentrum jener Zeit. Die Waffenkammer. Mit nicht unwesentlichen wirtschaftlichen Interessen: 90 Prozent der deutschen Granaten, die auf Verdun niedergehen, werden bei Krupp produziert. Krupp erwirbt 1896 die Kieler Germania-Werft, um Schlachtschiffe zu bauen. Andererseits ist das Ruhrgebiet wie keine andere Region negativ vom Krieg betroffen: Nach 1918 kehrt der Krieg hierhin zurück, mit Hunger, mit der Ruhrbesetzung. Und die hohe demografische Dichte bedeutet natürlich auch einen hohen Blutzoll in den Schützengräben. Also: Der Rhein-Ruhr-Raum ist viel direkter in den Ersten Weltkrieg verstrickt als wir uns vorstellen.

HAUSER: Diese Region schafft erhebliche Voraussetzungen dafür, dass dieser Krieg in dieser Form überhaupt geführt werden kann. Zum einen durch seine Industrie, zum andern durch seine Verkehrs- und Lazarettinfrastruktur, die auch deshalb so dicht ist, weil der Schlieffen-Plan den Ruhr-Rhein-Raum als Aufmarschgebiet vorgesehen hatte. Was wir damit zeigen wollen ist, dass diese Region auch eine Täterregion war. Auch der Gaskrieg wurde hier entwickelt – Senfgas bei Bayer hergestellt, in der Wahner Heide getestet. Alles aus der Büchse der Industrialisierung.

K.WEST: Sind die Voraussetzungen für den Materialkrieg im Krieg entstanden oder bereits vorher?

GRÜTTER: Deutlich gesagt: bei Krupp seit 1890. Die Firma ist neben Rheinmetall eine der größten Profiteure der Kriegsvorbereitung und der ersten des Krieges selbst. Ab 1916 wird dann allerdings fast die gesamte Industrieproduktion auf Kriegsproduktion umgestellt.

HAUSER: Natürlich entstanden diese Voraussetzungen vor dem Krieg. Die Hohenzollernbrücke in Köln wurde nicht umsonst so stark ausgebaut, dass sie täglich hunderte von Zügen verkraften konnte. Was nötig war, um den raschen Aufmarsch gen Westen zu gewährleisten.

K.WEST: Das Konzept der Ausstellung benennt einige Gegensatzpaare, die prägend für die Jahre vor und nach dem Weltkrieg zu sein scheinen. Etwa das Mit- und Gegeneinander von repressiver Erziehung und Disziplinierung einerseits und unerhörten neuen Freiheiten andererseits.

GRÜTTER: Gerade im Ruhrgebiet ist die Gesellschaft relativ autoritär. Industrie bedeutet straffe hierarchische Organisation, die Firmen sind paternalistisch organisiert. Dazu passt, dass die wirklich revolutionären künstlerischen Entwicklungen in den Industriestädten des Westen nicht zu finden sind. Der Begründer des deutsche Jugendherbergswesens, Richard Schirrmann, war allerdings Lehrer in Gelsenkirchen – soll heißen, die Aufbruchsstimmung jener Jahre findet sich durchaus und beißt sich mit der Kaisertreue, die nirgendwo in Deutschland so viele Kaiser- und Bismarckdenkmäler aufstellt wie im Revier.

K.WEST: Ein weiteres Gegensatzpaar ist das von der rasanten Urbanisierung einerseits, der Angst vor der großen Stadt andererseits.

HAUSER: Die Städtelandschaft ist gedanklich und tatsächlich schon vor dem Krieg entstanden, zur Entfaltung kommt vieles erst nach dem Krieg. Insbesondere, wenn man an den sozialen Wohnungsbau denkt. Wo für große Teile städtischer Bevölkerung Siedlungen entstehen.

GRÜTTER: Die Gartenstädte Hellerau in Dresden und Margarethenhöhe in Essen entstehen im gleichen Jahr. Dennoch ist die Urbanisierung in der Montanregion eine verspätete, sie kommt nach der Industrie, während es etwa in Berlin genau andersherum vonstatten ging. Oberhausen, Gelsenkirchen entstehen als Stadt erst, als die Menschen schon da sind. Die urbane Schicht legt sich auf die bereits vorhandene industrielle. Das ist die Zeit um 1900. Und die Überformung geschieht schnell, innerhalb von zehn, 15 Jahren.

K.WEST: Welche Rolle spielt der Krieg in diesem Prozess der Stadtwerdung? Beschleunigt er, bremst er?

GRÜTTER: Das Jahrzehnt der Gewalt – 1914 bis 1925 – stoppt Vieles. Dann allerdings macht die Weimarer Republik Einiges möglich, was im Kaiserreich noch nicht möglich war, es gibt eine bis dato nicht vorhanden Freiheit des Planens und Bauens, die gesellschaftliche Teilhabe Vieler. Ich weiß nicht, ob Neues Bauen im Kaiserreich möglich gewesen wäre. Die planerischen Ideen dafür sind allerdings um 1910 bereits da, die Probleme und viele Lösungsansätze lagen vor.

HAUSER: Auch sozialer Wohnungsbau kommt erst mit dem Entstehen des demokratischen Sozialstaats in den 20er Jahren zum Durchbruch. Die Margarethenhöhe ist noch aus paternalistischem Denken entstanden. Und kein Beitrag zur Lösung der Wohnungsprobleme der Massen.

K.WEST: Nun zur Ausstellung selbst: Was sind ihre Abteilungen? Was bekommt man zu sehen?

GRÜTTER: Die Mischanlage der Kokerei Zollverein besitzt ja bekanntlich drei Etagen. Unsere Ausstellung folgt dieser Architektur und zeigt drei Ebenen, die sich ästhetisch, inhaltlich vollkommen unterscheiden. Man fährt mit der Standseilbahn hoch und gelangt oben hinein in die Abteilung »Utopien«, also die gesellschaftlichen Visionen um 1900 – »So viel Zukunft war nie«.

HAUSER: Die vertikale Struktur der Mischanlage bildet die chronologischen Schichten der Ausstellung: Vorkriegszeit, Kriegszeit, Nachkriegszeit. Der dramaturgische Mittel- und Ankerpunkt der Ausstellung ist die mittlere Etage, die der Kriegszeit gewidmet ist.

GRÜTTER: Diese Ebene ist die mit den monumentalen, klaustrophobisch wirkenden Bunkern. Der Krieg wird hier gezeigt als leere Mitte, analog zur Geschichte. Er war alles bestimmend, aber er fand ja weniger in Deutschland selbst statt, und unsere Ausstellung hat die Kampfhandlungen auch nicht zum Thema. Die Schlachten werden also nur medial vorhanden sein, als Projektionen in die Trichter. Auch das eine Analogie, denn ab 1916 fand der Krieg gewissermaßen untertage statt, in den Schützengräben. Wir haben einen Raum, der nur gefüllt ist mit Waffenschrott. In Verdun holt man ja noch heute tonnenweise immer neue Waffenreste aus dem Boden. Das sind dann Granaten, die bei Krupp gedreht und in Verdun verschossen wurden und die nun zurückkommen.

Welterbe Zollverein, Kokerei (Areal C), Mischanlage. 30. April bis 26. Oktober 2014. www.1914-ausstellung.de