Nach Preisen in Venedig und beim Golden Globe und nach reichlich Oscar-Nominierungen nun im Kino: »Der Brutalist« von Brady Corbet.

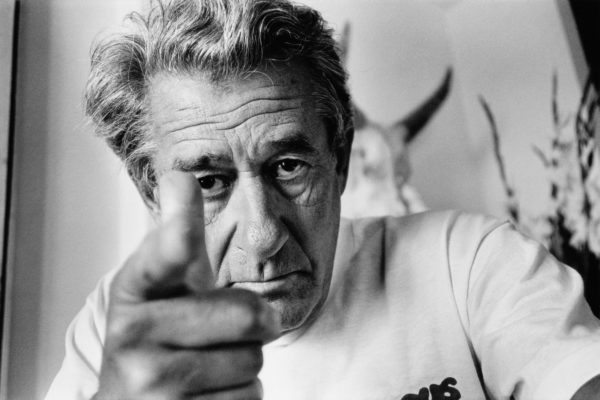

Adrien Brody hat schon einmal einen solchen Mann gespielt: Er war »Der Pianist« Szpilman in Roman Polanskis Film (2002) über den Musiker Wladyslaw Szpilman im von den Nazis besetzten Warschau, der im Untergrund überlebt, nicht ohne traumatische Erfahrungen der Isolation, klaustrophobischen Panik und Todesangst. Womit der historische Wladyslaw Szpilman sich mit der Biografie des jüdischen Regisseurs aus Polen verbindet.

Jetzt ist Adrien Body in Brady Corbets für zehn Oscars nominiertem Film »The Brutalist« László Tóth. Der Titel könnte irritieren und einen auf die falsche Fährte eines Action-Thrillers bringen. Gemeint ist aber der architektonische Nachkriegsstil der Moderne, der dem Bauhaus einiges verdankt, etwas menschenfreundlich Gutes wollte, aber in seiner Beton-Massivität – auch – etwas Lebensfeindliches schuf.

Aber soweit sind wir noch nicht. Tóth muss zunächst ankommen in Amerika, nach seiner Abkehr von dem wiederum von den Nazis verwüsteten Kontinent Europa. Eine schreckliche Überfahrt auf dem Schiff bis zur Ankunft im Hafen von New York, der die Immigranten mit der Fackel von Miss Liberty begrüßt. Aber in kippender Perspektive steht plötzlich, vom Schiff aus betrachtet, das Fanal der Freiheit auf dem Kopf, als sei der Himmel eingestürzt und der Boden schwankend. Ankunft im Ungewissen. Ein sprechendes Bild – eines von vielen in den folgenden mehr als drei Stunden. Für seine epische Dauer allerdings fehlt dem Film der Atem, er besinnt sich nicht auf seine dramatische Mitte, sondern franst an zu vielen Rändern aus.

Corbet ist kein Polanski, kein Scorsese, kein Coppola oder Paul Thomas Anderson, die den amerikanischen Traum und das böse Erwachen aus ihm, die von Überwinden und Unterliegen und von männlicher Vermessenheit und Manie zu erzählen gewusst haben.

Der jüdische Ungar Tóth, der in den frühen dreißiger Jahren am Bauhaus studiert hatte, wurde vom Rassenwahn der Hitler-Diktatur erfasst, war im KZ Buchenwald, seine Frau in Dachau inhaftiert, wurde befreit und lässt Europa hinter sich, während seine Frau Erzsébet (Felicity Jones) noch in einem Flüchtlingslager der Roten Armee verbleibt und erst Jahre später nachkommt.

In Philadelphia findet er Unterkunft bei einem Verwandten, der im Möbelbau tätig ist. Tóth macht Entwürfe, hat Misserfolg, als sein kühnes Stahlrohr-Design nicht den Geschmack des reichen Kunden Van Buren trifft. Worauf er zunächst im sozialen Abseits landet, bis er wie durch ein Wunder entdeckt und Van Buren (Guy Pearce) dank der Publikation von Tóths Arbeiten eines Besseren belehrt wird. Es folgt der riesige Auftrag für ein Mehrzweckgebäude: Das Van Buren Institute ist so etwas wie das hybride Anwesen in Orson Welles’ »Citizen Kane«, nur schöner.

So kreiert sich der Konflikt dieser beiden Männer, die aus einem möglichen Paradies wieder ein Jenseits von Eden machen werden, in dem Schuld und Sühne das Gesetz bestimmen. Dazu gehören auch Krankheiten und Beschädigungen, die das Ehepaar aus den Lagern mitgeschleppt haben und die es quälen und lähmen. László Tóth bekämpft sie mit Heroin und wird abhängig.

Das Zentrum bestimmt allerdings die Auseinandersetzung zwischen dem empfindsamen, komplizierten, schmerzversehrten Tóth und dem monomanen Van Buren. Es muss europäischer, blutgetränkter, von Dämonen bewohnter Boden sein, die Marmorsteinbrüche von Carrara, wo der Druck zu stark wird, der Antagonismus Tóth – Van Buren in physische Gewalt umschlägt und auch zum erotischen Machtkampf wird. Hier nun bewegt der Titel »The Brutalist« sich fort vom Material zum Menschen. Und so wird das Van Buren Institute schließlich zwar vollendet, aber auch zum Mahnmal des Scheiterns.

»The Brutalist«, Regie: Brady Corbet, USA 2024, 210 Min., Start: 30. Januar