»Womit sollen wir denn anfangen?« – »Vielleicht mit der Geburt –?«, schlage ich vor.

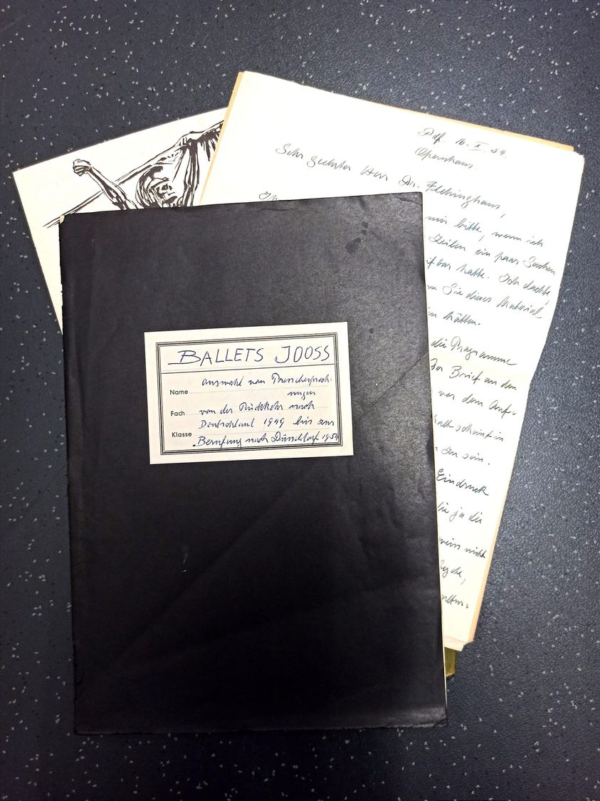

So könnte es gehen. Das wäre ein Anfang. Aber dieser Anfang ist vergeben, belegt, ist ein Zitat aus der Frühzeit. So hat Raimund Hoghe vor zwei Jahrzehnten seinen Inter-view-Text mit dem Tänzer Dominique Mercy begonnen. Kein schlechter Start. Damals. Wie heute, um über und mit Raimund Hoghe zu sprechen. Denn mit diesem Anfang, der neben vielen anderen Gesprächs-»Anfängen«, korrespondierend mit Fotografien von Hartmut Rosen, 1991 in einem Bildband (Helix Verlag) erschien, sind zwei, wenn nicht drei Spuren in die Biografie des in Wuppertal geborenen Hoghe gelegt.

Als Autor, der über Volontariat und Lokalredaktionen in Wuppertal und Bielefeld den Journalismus kennen lernte, hat er dann Porträts vor allem für die »Zeit« geschrieben, die stets sensible Annäherungen waren und sich für das Andere, das außer der Reihe interessierten, selbst bei Personen, über die man alles zu wissen und eine Meinung zu haben glaubte. Aus einer dieser Interview-Begegnungen wurde eine lange Bindung – Hoghe hat bei Pina Bausch als Dramaturg ihres Tanztheaters, zu dessen Ensemble noch immer Mercy gehört, während der achtziger Jahre gearbeitet. Nach der Trennung (»Du bist dann tot für sie«) hat er die Seiten gewechselt. Er entwikkelt eigene Choreografien, mittlerweile sind es ungefähr ein Dutzend, und steht als ihr Interpret auf der Bühne. Meistens auf ausländischen, nicht oft auf deutschen, noch seltener auf denen im »Tanzland« NRW.

Was nun wiederum die Geburtsfrage angeht, würde man sie vermutlich irgendwann ohnehin Hoghe stellen, in einem Atem mit dem Wissen-Wollen, wie ihn seine körperliche Behinderung geprägt habe, seit er 1949 aufdie Welt kam. Als Sohn einer ledigen Mutter, die früh Witwe und danach von einem sehr viel jüngeren Mann schwanger geworden war. Obwohl arm, hätte sie sich – erzählt Raimund Hoghe – Theater, Kino und Zeitungen geleistet und sich lieber im Ausverkauf einmal gute Schuhe gekauft statt drei Paar billige, hätte sie einen »Glücksanspruch« gehabt wie eine Figur Hórvaths, dessen Elisabeth in »Glaube Liebe Hoffnung« sich vornimmt, den »Kopf nicht hängen zu lassen«. Das Kämpferische habe er von der Mutter übernommen. Dieses Erbteil brauchte er, als er mit 18 allein da stand und erst mal von der Sozialhilfe lebte. Hoghe wusste immer, wovon er schrieb, wenn er seine Außenseiter von den Rändern der Gesellschaft traf und ihnen Stimme gab, den Strichern und Prostituierten, Aids-Kranken und Todkranken, den Bewohnern von Bethel, den Hungrigen, Gefährdeten, Unbehausten, Wandervögeln.

Es hat etwas von einer Märchenfigur, wenn Raimund Hoghe die Bühne betritt. Das liegt nicht an seiner Verwachsung, an der Krümmung des Rückens, dem Buckel, der ebenso rasch registriert wird wie bei anderen Merkmale und Besonderheiten des Gesichts. Hoghe sieht sich nicht als »Opfer«. Weder verbirgt er seine Behinderung noch stellt er sie aus.

Keine therapeutische Maßnahme, wenn er sie künstlerisch verarbeitet. »Es interessiert mich formal, nicht emotional.«, sagt er. Er nimmt sich, wie er ist, weil die Verkrümmung zu seinem Leben gehört. Und wir ohnehin alle aus krummem Holz geschnitzt sind. So oder so. »Man muss seinen Körper in den Kampf werfen«, zitiert Hoghe Pier Paolo Pasolinis Satz, der ihm zum »Erweckungserlebnis« wurde, so dass er sich in »Meinwärts« (nach einem Titel der von ihm geschätzten Else Lasker-Schüler) 1994 erstmals selbst in die Arena der Bühne begab. Um in dem Stück von dem kleinwüchsigen jüdischen Tenor Joseph Schmidt zu erzählen, der von den Nazis ermordet wurde. Um den Schritt hinaus zu wagen, sein »Ja, ich will tanzen« sagen zu können, brauchte es einige Hilfestellungen. »Die Veränderung der Wahrnehmung des Körpers durch Aids« war für ihn ein wesentlicher Impuls. Hinzu kamen die Hoghe vertrauten veröffentlichten Bilder des nackten Pasolini kurz vor dessen Tod. Bilder, die eine Herausforderung darstellen, die ungeschützt preisgeben, was sonst ungezeigt bleibt. Zu seiner Entscheidung, sich fremden Blicken auszusetzen, motivierte ihn noch etwas: »Auf der Bühne dirigiere ich den Blick, auf der Straße kann ich das nicht.« Im Kunstraum hat der Künstler die Kontrolle.

Befreite Zone Bühne. Es sei, sagt er, wie ein»Coming Out« aus dem Schatten gewesen. Folglich eine Reise ins Licht. Dieses Urerlebnis bewahrt vielleicht immer noch Reste, wenn die Tanzabende Hoghes sich häufig aus dem Dunkel heraus ereignen, so dass die Lichtwerdung besondere Akzente gewinnt. Daheim bei Hoghe in Düsseldorf-Oberkassel sind an der Haustür vor allem japanische Namen zu lesen. Auch seine Wohnung in der fünften Etage, ganz weiß, spärlich möbliert und mit kahlen Wänden, erinnert mit den wenigen Kissen am Boden und hier und da einer dekorierten Schale in nichts an füllige westeuropäische Gemütlichkeits-Standards. Der Luxus der Leere und des Lichts. Etwas, das in seinen Bühnenräumen wiederkehrt und Hoghe beschäftigt, der Junichiro Tanizakis Buch »Lob des Schattens« erwähnt und seine Aufmerksamkeit für die unmerkliche Veränderlichkeit des Lichts im Tagesablauf: »Den genauen Punkt kriegt man dabei nicht mit.«

Das erste Bild, das sich dem Kind Raimund eingeprägt habe, sei das des Vaters gewesen, der ihm den Rücken zugekehrt eine Treppe herab steigt. Bewegung des Weggehens. Als der Junge drei Jahre alt war, hat der Vater ihn und seine Mutter verlassen. In Hoghes Choreografien, die Spannung zwischen Abwendung und Zuwendung aufbauen, tauchen Rückenansichten immer wieder auf. Den eigenen Rücken hielt er lange verborgen. Auf der Bühne verwandelt er sich – die Last, der Buckel – für ihn in eine »Landschaft «, die sich wellt, absenkt, ansteigt, die Höhen und Tiefen besitzt. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Mag er auch groß und blond, sel sind an der Haustür vor allem japanische Namen zu lesen. Auch seine Wohnung in der fünften Etage, ganz weiß, spärlich möbliert und mit kahlen Wänden, erinnert mit den wenigen Kissen am Boden und hier und da einer dekorierten Schale in nichts an füllige westeuropäische Gemütlichkeits-Standards. Der Luxus der Leere und des Lichts. Etwas, das in seinen Bühnenräumen wiederkehrt und Hoghe beschäftigt, der Junichiro Tanizakis Buch »Lob des Schattens« erwähnt und seine Aufmerksamkeit für die unmerkliche Veränderlichkeit des Lichts im Tagesablauf: »Den genauen Punkt kriegt man dabei nicht mit.«

Das erste Bild, das sich dem Kind Raimund eingeprägt habe, sei das des Vaters gewesen, der ihm den Rücken zugekehrt eine Treppe herab steigt. Bewegung des Weggehens. Als der Junge drei Jahre alt war, hat der Vater ihn und seine Mutter verlassen. In Hoghes Choreografien, die Spannung zwischen Abwendung und Zuwendung aufbauen, tauchen Rückenansichten immer wieder auf. Den eigenen Rücken hielt er lange verborgen. Auf der Bühne verwandelt er sich – die Last, der Buckel – für ihn in eine »Landschaft «, die sich wellt, absenkt, ansteigt, die Höhen und Tiefen besitzt. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Mag er auch groß und blond,

jung und schön sein wie Lorenzo de Brabandere, Hoghes Tanzpartner in seiner Version von »Sacre – The Rite of Spring«, den er zusammen mit seinem vieraktigen »Swan Lake« im Dezember im Tanzhaus NRW aufführt. Das klassische Ideal des springlebendigen, federnden Prinzen-Tänzers tritt in Dialog mit der Gegenfigur. Die Gebrechen der Individualität indes treffen auf beide zu. Lorenzo spüre keine Angst ihm gegenüber, sagt Raimund Hoghe. Angst essen Seele auf. Hier aber kann die Seele fliegen lernen. Wie in Eichendorffs Gedicht.

Das Märchenhafte und Romantische in Hoghes Tanzgeschichten rührt von der Anmutung des Verwunschenen her, so wie bei Hans Christian Andersen, der die äußere Gestalt seiner Figuren immer als Zeichen einer inneren Disposition erfasst. Einer Fremdheit und eine Befremdung. Aussonderung und Erwählung gehören zusammen, und darin ist mehr Wahrheit als psychologische Theorie. Diese Idee von Individualität übersetzt Hoghe in seinen Aufführungen in flüchtige, tastende, berührende Erscheinungen, in Figuren, die nach dem Partner greifen, um sich selbst zu begreifen. Selbstbesinnung, Selbstbestimmung, Selbstvergewisserung. Die antike Trias der Tragödie aus Tun – Leiden – Lernen kehrt sich bei ihm um. Das Tun, der kreative Prozess, steht am Ende der Entwicklung. Hoghe hat gelernt. Nun tut er. Vita activa.

In seinem »Schwanensee« legt er Eiswürfel an den Saum des Bühnen-Karrées, um den Schmelzstoff später wieder einzusammeln. Und er nimmt einen der kalten Würfel und lässt ihn in einer fragilen Geste von seiner und der Stirn Lorenzo de Brabanderes halten: Chiffre für die Nähe und lösliche Beziehung zweier Menschen – und Männer. Es sind solche Momente der Innigkeit, die seine Choreografien auszeichnen, wobei er weiß, dass »Zärtlichkeit oft eine Provokation darstellt«, und sie zum Gegenprogramm einer Coolness machen, die unser Theater oft so trist und trüb sein lässt.

Die Beschreibung einer solchen Szene mag jetzt symbolhaft demonstrativ klingen, ist es aber in den Choreografien überhaupt nicht. Sie sind von ruhiger, strenger, aufgeräumter Einfachheit, von geklärter Seins-Erfassung zwischen Bauhaus und Butoh. Abstrahierend, aber nichts verleugnend, stimmen sie den »Notgesang der Gedanken von einem Gefühl her« (Paul Celan) an. Sie gehen mit Bedacht vor.

Hoghes Tanztheater kennt die Sehnsucht. Das meint Unbedingtheit. Womöglich steht keine künstlerische Ausdrucksform dafür exemplarischer als der Gesang, im Besonderen der von Maria Callas. Ihr widmet Hoghe sein nächstes Stück, für das er zu Proben im November in Korea war, wo es im Mai 2007 dann Premiere hat. Es wird »36, Avenue Georges Mandel« heißen, nach der letzten Adresse der Diva, und der Titel zugleich den Einlass bilden für weitere Assoziationsräume, die sich auftun, wenn ein Mensch allein mit sich ist in seinem Zimmer und mit seinen Gedanken. Zugleich aber analysiert Hoghe die Sehnsucht. Es ist kein zerfließendes ihr Nachgeben. Nicht das Gefühlsbad von »Schwanensee «, wenn in stilisierter Verlangsamung der Interpreten – einer von ihnen ist Hoghe – eine Untersuchung des Bewegungs-Vokabulars stattfindet, es isoliert und seziert wird. Mithin Eingriffe unternommen werden, die nicht ohne Schmerz abgehen.

Gleichermaßen führt Hoghes »Sacre« – das absolute Erz-Werk der Moderne, sexueller Ekstase und radikaler Überwältigung, Bewährungsprobe von Béjart bis Bausch – eine reduziert rituelle Handlung vor: einen konzentrierten sublimen Akt des Begehrens, gehalten und ausgehalten in allen denk- und fühlbaren ambivalenten Movements und Gegenbewegungen von zwei Männern. Und benutzt dafür die bewunderte Bernstein-Aufnahme und die Stimme Igor Strawinskys als Rahmung.

Sehnsucht verbindet sich mit Musik, mit alten Schlagern und mit deren aristokratischen Schwestern, den Arien der Oper. »Gebt mir die Hoffnung wieder oder lasst mich sterben «, sang die Callas. Auf Italienisch, weil sich das Reich der Freiheit mit dem Land jenseits der Alpen verbindet und Deutschland mit dem Nordwind, in dem der Erlkönig reitet. Hoghe erzählt seine Geschichten auch als deutsche Geschichte und Chronik psychosozialer Befindlichkeit. Erinnerungsgeschichten einer Education Sentimentale – von der eigenen Kindheit und Jugend der fünfziger und sechziger Jahre zurück in die Zeit seiner Mutter, etwa in »Chambre Separée«. Wovon man nicht sprechen kann, davon kann man singen und tanzen. Singen wie die Piaf, wie Peggy Lee, wie Brel. Und den Gesang in Bewegung verwandeln und ihn gestalten. Haltung geben, Form entwickeln. Aber es muss passen. »Ich kann nicht kalkulieren, auf welche Musik die Tänzer, mit denen ich arbeite, ansprechen.« Transformationsprozesse. Das eigene Ich gibt die Tonart an in Hoghes Choreografien, aber die Melodie löst sich von ihm ab.

Hoghes Ästhetik hält es mit der »Landesverteidigung des Gefühls«, wie Karsten Witte einmal mit Blick auf Werner Schroeter geschrieben hat, der wie Pasolini, Fassbinder, Hubert Fichte zur Bruderschaft derer zählt, der auch Raimund Hoghe angehört. Dass Hoghe homosexuell ist, behindert und darstellender Künstler und er Sexualität aus seinen Stücken nicht ausblendet, scheint in Deutschland schwieriger zu sein als anderswo. »Das addiert sich dann – und die Vermischung ist für manchen tabu.« Bis zur Abwehr. Zumal, wie er sagt, er weder »Behinderten-Theater noch Schwulen-Comedy« mache. Im Ausland, in Frankreich und England etwa, habe man »andere Körperbilder«.

Eigentlich schreibt Raimund Hoghe immer noch Menschen-Porträts, nur dass er als Instrument nicht mehr den Stift benutzt, sondern den Körper, die Schrift in Chiffren verwandelt hat. Und Sprachlosigkeit überwindet. »Man schreibt sich nichts von der Seele, man schreibt es immer tiefer in sie hinein«, heißt es bei Botho Strauß in seinem aktuellen Prosaband »Mikado«.

Tanzhaus NRW, Düsseldorf, Gastspiel Raimund Hoghe: 7.12., 20 Uhr »Sacre – The Rite of Spring«; 9.12., 20 Uhr »Swan Lake, 4 Acts«; 9.12., 19 Uhr Vortrag von Katja Schneider über »Die Klassikerinszenierungen von Raimund Hoghe«.