Guido Wertheimer ist für sein neues doku-fiktionales Stück mit dem Rad von Münster nach Recklinghausen ins alte Schuhgeschäft seiner Urgroßmutter gefahren, die 1939 vor den Nazis nach Buenos Aires floh. »Es ist nie Sommer im Ruhrgebiet« wird nun als Koproduktion mit dem Theater Münster bei den Ruhrfestspielen uraufgeführt. Ein Gespräch.

kultur.west: Sie suchen in Ihren Stücken die Spuren Ihrer jüdischen Vorfahren. Sie selbst wurden in Buenos Aires geboren. Wurde in Ihrer Familie über die Flucht der Urgroßmutter vor den Nazis gesprochen?

WERTHEIMER: Die Geschichte wird jedes Mal verändert, wenn sie erzählt wird, und genau das macht sie zu einer Geschichte. Was mir darüber erzählt wurde, ist wahrscheinlich nicht genau das, was passiert ist. Ich verurteile niemanden dafür, es war einfach die Art und Weise, wie man versuchte, unermessliche Schmerzen zu vermeiden, wie die des Exils, den Verlust von Familienmitgliedern oder die Unmöglichkeit, ein neues Zuhause zu finden. In meiner Familie wurde nicht wirklich viel über dieses Thema gesprochen. Als Mythos wurde es manchmal erwähnt, aber das führte nie zu einer Reflexion. Für mich ist diese Geschichte wichtig, seit ich angefangen habe, anders über meine Vorfahren zu sprechen. In dieser Zeit habe ich eine besondere Art gefunden, mit den Toten zu sprechen. Die Tatsache, dieses Stück zu schaffen, hilft mir, Schmerzen zu integrieren, zu verwandeln, zu einem Antrieb für das Leben und auch zu einem Instrument zu machen, um über das Heute und meine Anwesenheit in diesem Land nachzudenken.

kultur.west: Was meinen Sie mit der »besonderen Art, mit den Toten zu sprechen«? In Ihren Stücken spielen Geister eine wichtig Rolle. Geht es darum?

WERTHEIMER: Seit meiner Ankunft in Deutschland bin ich auf Erscheinungen gestoßen, die nicht lebendig, die nicht menschlich sind. Es ist nichts Esoterisches, es ist die Suche nach Informationen über Dinge, die nicht nur greifbar sind, die man im Alltag sieht und hört. Sowohl in alten Dokumenten als auch in Häusern oder Fotos fand ich Informationen, um meine Stücke zu schreiben. Für mich ist die Premiere bei den Ruhrfestspielen in der Stadt, in der meine Urgroßmutter Julia geboren wurde, sehr wichtig. Es ist, als hätte mich der Weg der Geister hierhergeführt. Ich bin gespannt, was sie bei den Aufführungen des Festivals machen werden. Sie sind ein fester Teil dieses Projekts.

kultur.west: Wie haben Sie recherchiert?

WERTHEIMER: Es gab zwei Hauptlinien in der Forschung. Erstens ging es um die Geschichten der Täter. Ich habe Stunden im Staatsarchiv Münster verbracht, mit Historikern gesprochen und nach der Geschichte dieser Region gefragt. Im LWL-Filmarchiv sah ich die Videos, die die Nazis drehten, während meine Familie ins Exil ging. Stille Videos, die mir zeigten, was und wie sie sahen. Es gibt etwas, das sich nie ändert: Menschen, die das Böse fortbestehen lassen, genießen es zu filmen, weil ihr Ziel darin besteht, diese Gewalt zu verbreiten. So wie wir heute Videos von Morden im Nahen Osten im Internet sehen, haben auch die Nazis die Deportationen gefilmt. Zweitens ging es darum, die Familienmythen zu verstehen. Ich habe viel mit meiner Tante und meinem Vater gesprochen, die als Einzige noch am Leben sind. Bei meiner Recherche habe ich viele Ähnlichkeiten mit der Gegenwart entdeckt. Ich habe festgestellt, dass Schmerz über viele Generationen hinweg anhält. Ich habe erkannt, dass das Schweigen einer Nation wie der deutschen sehr gefährlich sein kann und in gewisser Weise auch wieder ist. Meine Urgroßmutter hörte auf, Klavier zu spielen, weil sie unter dem Schmerz des Exils litt oder weil sie trauerte, weil ihre Eltern in KZs gebracht wurden. Sie konnte einfach nicht mehr das tun, was sie im Leben tun wollte. Ich glaube, darum geht es bei einem Genozid: aus Hass und Überlegenheitsdenken den Wunsch einer Person und eines Volkes auszulöschen.

kultur.west: Welche Rolle spielt?

WERTHEIMER: Im Sommer 2023 machte ich mich auf den Weg nach Recklinghausen von Münster aus, wo ich das Stück schrieb. Das sind ungefähr 60 Kilometer. Auf halber Strecke fing es stark an zu regnen, ein Sturm, wie ich ihn in diesem Land noch nicht erlebt hatte. Aber ich konnte nicht zurück, also fuhr ich mit meinem Mietfahrrad weiter durch die Felder, die die Städte verbinden. Ich überquerte die Lippe und lernte die Tier- und Pflanzenwelt dieser Region kennen. Irgendwie half mir die Begegnung mit der Natur, in der sie lebten, sie zu verstehen. Man stellt sich das Ruhrgebiet als einen grauen, winterlichen und traurigen Ort vor, vor allem während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber es gab dort auch Felder, blühende Blumen. Es war erleichternd, zu wissen, dass sie diesen Ort trotz all der Tragödien einmal auch so sahen.

kultur.west: Wie war es, das alte Schuhgeschäft Ihrer Uroma zu besuchen?

WERTHEIMER: Als ich ankam, war ich vom Sturm völlig durchnässt. Sie schauten mich an, als wäre ich ein Alien. Ich sagte: Hier hat meine Urgroßmutter gelebt, ich muss hier rein! Die Mitarbeiterin war sehr freundlich und begleitete mich in den vierten Stock, wo meine Familie lebte. Dort tauchten tatsächlich die Geister auf. Vom Fenster aus konnte man die Kirche sehen, von der meine Großmutter immer gesprochen hatte, den Markt, alles. Es war, als könnte man 100 Jahre später durch ihre Augen sehen. Ich konnte die Glocken der St. Peter Kirche hören, während ich in ihrem Haus war, etwas, das sie genau so erlebt hatte. Das war das Mal, dass ich der ganzen Geschichte so nah kam. An diesem Tag verstand ich wirklich, was ich tat.

kultur.west: Wie bringen Sie das Stück auf die Bühne?

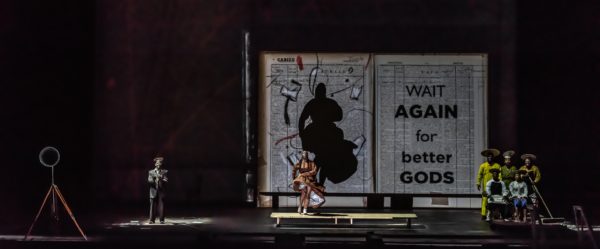

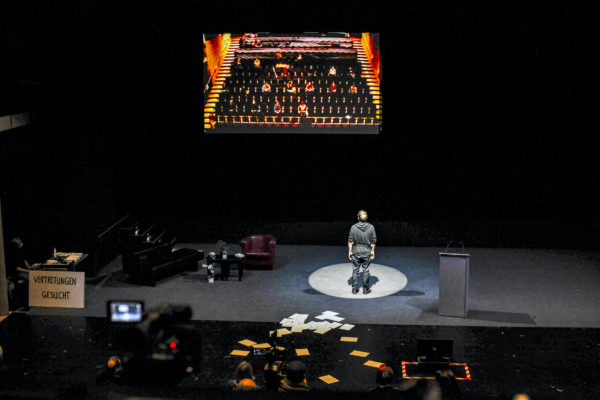

WERTHEIMER: Die Inszenierung besteht aus drei Teilen. Für mich war es wichtig, einige der Videos und Fotos zu zeigen, die ich mir während der Recherche monatelang angesehen habe. Deshalb besteht der erste Teil aus fast 20 Filmausschnitten, wie ein Kurzfilm. Die Videokünstlerin Ana Iramain hat bei der Auswahl der Archivmaterialien und der Videobearbeitung unglaubliche Arbeit geleistet. Gustavo Obligado, der Sounddesigner, hat den Videos einen Klang verliehen, den sie vorher nicht hatten, und sie dadurch viel lebendiger wirken lassen. Es ist beeindruckend, diese Bilder zu sehen. Der zweite Teil ist ein Traum, den ich hatte: Ich sehe meine Urgroßmutter in ihrer Kindheit. Zu diesem Moment in ihrem Leben gibt es keine Dokumente, Fotos oder Videos. Das ist die Grundlage, um etwas Fiktionales zu schaffen. Ich glaube fest an die Kraft der Träume. Seit ich vor fünf Jahren mit dieser Recherche begonnen habe, habe ich oft von meinen Vorfahren geträumt. Die Bühnenbildnerin Shahrzad Rahmani hat mir geholfen, einen Raum zu schaffen, der dem in meinem Traum entspricht. Im dritten Teil beschreibe ich die Reise mit dem Rad zwischen Münster und Recklinghausen und kann dort ein wenig mehr über die Gegenwart sprechen, über das, was ich derzeit sehe. Es ist ein fragmentiertes Stück, weil auch die Forschung so ist. Die Inszenierung ist genauso wenig linear wie die Geschichte.

Zur Person

Der Autor und Regisseur Guido Wertheimer wurde 1996 in Buenos Aires geboren. Seit 2020 studiert er Szenisches Schreiben in Berlin. In der Spielzeit 2023/24 war er Hausautor am Theater Münster.

»Es ist nie Sommer im Ruhrgebiet«

27. Mai (UA), 28. und 29. Mai, Ruhrfestspiele Recklinghausen

6. und 26. Juni, Theater Münster