Das Gustav-Lübcke-Museum in Hamm ermöglicht dem türkischen Künstler Ramazan Can eine erste Einzelausstellung in Deutschland – zu Recht.

Er hat sie einfach einbetoniert. Das ist der erste Gedanke, der einem kommt, kaum hat man die Werke von Ramazan Can entdeckt: Immer wieder hat er Alltagsgegenstände seiner anatolischen Familie in Beton gegossen. Uralte Teppiche, die er zunächst fein säuberlich gestapelt hat – und dann in eine Art Betondekorum regelrecht eingekästelt, im wahrsten Sinne des Wortes einbetoniert. Wenige Meter weiter leuchtet ein weiterer Teppich vor sich hin: Schwungvoll hat er einen Lichtschlauch um ihn gelegt – aber ihn dann in ein Metallkonstrukt gezwängt und wiederum mit Beton ummantelt. Immer wieder Beton, in Form von Straßenziegeln, auf denen die alten Teppiche abgelegt sind. Oder als graue Masse, die die Alltagsgegenstände umschließt, ja, geradezu zu ersticken droht – und gerade dadurch vielleicht umso stärker offenlegt, um was es hier geht: um Tradition und Aufbruch, Stillstand und Nomadentum, Vergangenheit und Zukunft.

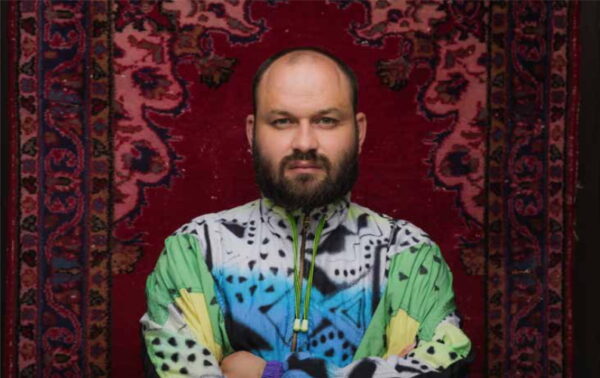

»Home« heißt Ramazan Cans Ausstellung im Hammer Gustav-Lübcke-Museum schlicht – die die erste Einzelschau in einem deutschen Museum für den türkischen Künstler, Jahrgang 1988, ist. In ihr verhandelt er eindrücklich das Thema der Heimat als Raum von Erinnerungen, als Ort des Verlustes oder der Heilung. Spirituell ist diese Schau irgendwie auch, weil sie sich uralten Riten und Kulten seiner Familie widmet, die aus dem südlichen Anatolien stammt: Immer wieder tauchen neben den Teppichen skelettierte Tierköpfe auf, die im warmen Neonlicht im wahrsten Sinne des Wortes eine Aura entfalten. Halten sie Böses von uns fern? Ist ihre wohltuende Wirkung nur Einbildung?

Fest steht, dass Ramazan Can ein Nachfahre der Yörüks ist, eines nomadischen Volksstamms, und es ist interessant, herausfordernd und wohltuend zugleich, all die Puzzleteile aus Vergangenheit und Gegenwart, all die unterschiedlichen Materialien und Bezüge, die er in dieser Ausstellung zeigt, für sich zusammenzusetzen: Da ist zunächst ein Video zu sehen, in dem die Kamera lange auf den flinken Fingern älterer Frauen ruht. Geschickt und mit unendlicher Geduld knüpfen die Frauen Teppiche. Gleich daneben zeigt der heute in Ankara lebende Künstler die uralten Musterschablonen für Teppiche seiner Familie mit all ihren Gebrauchsspuren – und ein Stück weiter das, womit er den Verlust von Wissen, das Auslöschen von Kulturen in Kunst fasst: Da hängen Teppiche an den Wänden, auf denen die traditionellen Muster in einer nichtssagenden beigen Fläche auslaufen. Sich ein riesiger Wandteppich plötzlich in unzählige Puzzleteile zerfasert. Oder ein alter Teppich die Form eines Maschinengewehrs angenommen hat – eingegossen wieder in Beton.

Bis 27. Juli

Gustav-Lübcke-Museum Hamm