Die meist fotografierte Frau der Welt: die Schauspielerin Marilyn Monroe, die 1962 tot in Los Angeles aufgefunden wird. Andrew Dominiks Film »Blond«, der als Netflix-Produktion auf den Filmfestspielen von Venedig uraufgeführt worden ist, und die Darstellung von Ana de Armas, ist mehr Meditation als ein gewöhnliches Biopic.

Vis à vis mit dem Vater. So beginnt es. Die Mutter zeigt der kleinen Norma Jeane das Foto des Mannes, dessen Identität geheim zu bleiben hat. Das Kind in Los Angeles 1933 wird die Sehnsucht nach diesem Vater- und Männerbild bewahren – ihr kurzes, nur 36 Jahre währendes Leben lang. Die Mutter aber, alkoholabhängig und zerrüttet, gibt die traumatische Erfahrung des Verlustes an ihre Tochter weiter, die ins Waisenhaus kommt.

Cut, einer von vielen, abrupt harten, Zeiten und Emotionen überspringenden, Zusammenhänge stiftenden, scheinbar Fernes verbindenden Schnitte: »Every Baby needs a Da-Da-Daddy«, singt das erwachsene Pin-up-Girl, als es unterwegs zu den Sternen ist.

Wir sehen die allein gelassene, traurige Norma Jeane Baker, sehen die junge Schauspielerin bei Probeaufnahmen, die unbedingt als Künstlerin ernst genommen werden will, am New Yorker Actors Studio Unterricht nimmt und das »Method Acting« verinnerlicht und entäußert; sehen die glamouröse Leinwand-Ikone in Platinblond, flirtend mit der Kamera, umwerfend sinnlich, herrlich komisch. Immer eine Person, die von ihrem Ich nichts fühlt, als dass es aus ihrer Karriere und ihrem Image besteht.

Und wir sehen, beinahe fassungslos, Ana de Armas, die sich MM vollkommen anverwandelt: jede Pose, jede Regung, jeder Blick, die Bewegung des Mundes, der Klang ihrer Stimme sitzt. Als habe ein Pygmalion aus der Traumfabrik dieses Geschöpf ein zweites Mal geschaffen.

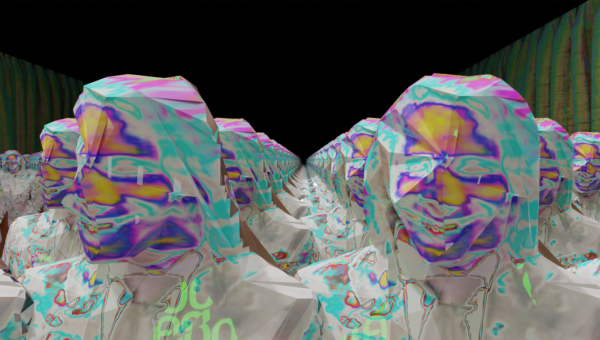

»Blonde« ist weniger ein Biopic, als vielmehr eine manchmal in visuelle Expression und Abstraktion gleitende, häufig ins historische Schwarzweiß wechselnde Reflexion, eine Erinnerungs-Halluzination und Meditation über MM. Über ihre Verlorenheit, auch wenn sie mit den attraktiven Söhnen von Charles Chaplin und Edward G. Robinson eine Dreiecksbeziehung eingeht, die als Erpressung endet, auch wenn sie heiratet, Affären eingeht, sich nicht mehr kontrollieren kann, mit dem Auto gegen einen Baum rast, auf dem Filmset von Billy Wilders »Some like it hot« ausrastet, Alkohol und Tabletten schluckt.

Ein lebendiges Wesen enthüllt sich, als würde eine Rose abblättern, das gespaltene Bild eines Menschen, der gläsern ist, ahnungslos, unschuldig offensiv und abhängig von der Bestätigung der Männer: Ehemänner (ein berühmter Sportler und Schläger, ein berühmter Schriftsteller, der sie im Schreiben verrät), sie sexuell ausbeutende Regisseure und Produzenten, Fotografen und Zuschauer – und ein US-Präsident, den sie befriedigt, während er telefoniert. »Blond« ist das berührende Psychogramm, das Marilyns Sehnsucht nach dem Kindheitsglück, den Wunsch, selbst Mutter zu sein (und Fehlgeburten erleidend) und ihre Einsamkeit zeigt. Dabei orientiert sich der Film eng an der literarisch fiktionalen Buchvorlage von Joyce Carol Oates und nimmt sich dafür mit zweieinhalb Stunden nicht zu viel Zeit. Immer wieder werden wir konfrontiert mit Bildern, die sich uns eingeprägt haben: Filmeinstellungen und Fotografien, die die Welt kennt, darunter die aus der Sitzung mit dem Fotografen Bert Stern, der sie für seine intimen Aufnahmen in weiches Licht hüllt. Alles verschwimmt, löst sich auf, wird licht. Schlafen, träumen, vielleicht sterben. Sie liegt im Bett, dem Ort ihres Todes – von hier aus in die Unsterblichkeit.

»Blond« (Original: »Blonde«), Regie: Andrew Dominik, USA 2022, 160 Min., bei Netflix seit 28. September