Ein unendlicher Spiegel. Der Spiegel im Spiegel des Spiegels. Womit wir mitten im Werk von Rainer Werner Fassbinder wären und bei seinem, vermutlich dem zentralen Motiv und Symbol. Fassbinders Generalthema ist die Identität des Einzelnen, wie er sich dieses Selbst verschafft und woran es scheitert. Entsprechend zitierte er Jean Genet: »Um vollständig zu sein, braucht man sich selber noch einmal.« Daher die Spiegel-Metaphorik in seinen Filmen: Sie sind Instrumente der Selbstwahrnehmung, vor allem jedoch der Selbstentfremdung. Sie verdoppeln die Person, die in ihn schaut und trennen sie von sich selbst. Der Spiegel bildet ab und produziert Schein.

Unendlicher Spiegel: Nach dieser Methode ist auch »Peter von Kant« entstanden und angelegt. François Ozons Stoffverwandlung bezieht sich auf Fassbinders Theaterstück, das er 1972 verfilmt hat als hochartifizielles Kammerspiel und Psychodrama um drei Frauen: die Modedesignerin Petra von Kant (Margit Carstensen), ihre stumme, ergebene und gedemütigte Zofe Marlene (Irm Hermann) und ihre Geliebte Karin (Hanna Schygulla), die die Ältere verlassen wird und vernichtet zurücklässt. Denn auch Marlene geht, weil sie plötzlich gut behandelt wird und die gemeinsame ‚Verabredung’ gebrochen wurde. Ein fatales Beziehungskonstrukt aus Abhängigkeit und Erniedrigung. Liebe als Besitz- und Machtverhältnis. Und der Regisseur-Mann RWF allein unter Frauen, zu denen auch noch Petra von Kants Mutter und Tochter mit Auftritten hinzukommen.

Fassbinder hätte sagen können, was Flaubert über seine Heldin Emma Bovary gesagt hat: »Petra von Kant, das bin ich«. Ihre bitteren Tränen hat auch er geweint. Sein unendliches Liebesbedürfnis hat zerstörerisch gewirkt auf seine Partner und Freundschaften. In dem monumentalen Werk, das er hinterlässt, als er 1982 mit 36 Jahren stirbt, ist das Leiden an sich, am anderen, an der Unfähigkeit zu lieben omnipräsent. »Es gibt kein richtiges Leben im falschen«, Adornos berühmte Gesellschaftsformel war auch die seine.

Alter Ego Fassbinders

Nun also dreht der Franzose Ozon, der von Beginn seiner Karriere an mit Fassbinders Werk vertraut ist, die Geschlechterverhältnisse um. Aus Petra von Kant, in der viel ‚Männliches’ lebt, wird Peter von Kant und ist nicht mehr Modedesigner, sondern: Regisseur, also, banal gesprochen, Alter Ego Fassbinders, nunmehr gewissermaßen im falschen biologischen, aber vielleicht im richtigen sozialen Körper – oder umgekehrt. In Zeiten, da die empfindliche Diskurshoheit in Othello keinen weißhäutigen Darsteller sehen will, aber in Hamlet und Ödipus durchaus eine Frau bzw. in Salome einen Mann und in dem eine weißeuropäische Sängerin mit Dreadlocks kultureller Aneignung bezichtigt wird, ist diese Metamorphose eine ziemlich komplizierte Vorspiegelung richtiger und falscher Tatsachen.

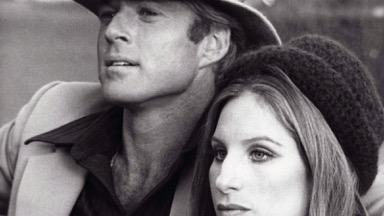

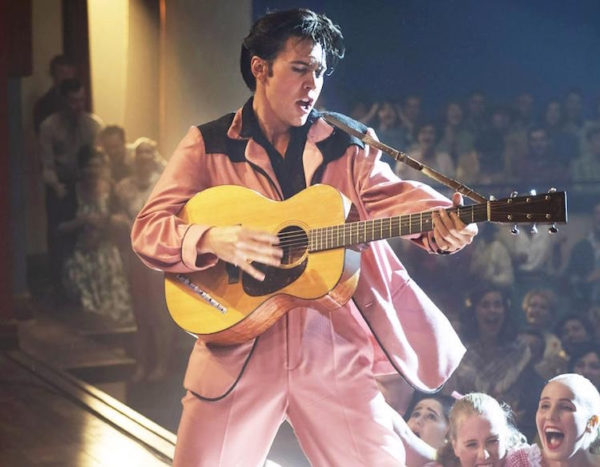

Peter von Kant ist in Ozons Neudeutung, 50 Jahre später, ein Kölscher Jung’. Er hat seine beste Zeit hinter sich, verfallen dem Alkohol und der Droge, und wird von Denis Ménochet ein bisschen zu sehr als gemütlicher Bär gespielt, in dem allerdings das Kraftpaket noch verschnürt ruht. Über ‚seinen’ Star und seine frühere Muse Sidonie (eine einzige grandiose Allüre: Isabelle Adjani) lernt er den jungen Amir kennen und verliebt sich in den wuschelköpfigen, unbedarften Schauspieler (Khalil Ben Gharbia), filmt für ihn und mit ihm (»Tod ist heißer als Liebe«), macht ihn berühmt, wird betrogen und verlassen für Amirs Ehefrau, dem Spott ausgesetzt. Peter von Kant richtet seine Aggression gegen sich und andere – seine Mutter (Hanna Schygulla) und den getreuen Karl, einen schmalen wohlfrisierten Jüngling mit Schnäuzer (Stefan Crépon).

Das ist elegant und exquisit in signalhaftem Atelier-Blau und Rot, mit Heiliger-Sebastian- und Diven-Posen und mit Geschmack, aber für jemanden wie Ozon auch ein wenig plump erzählt und gestaltet und mit viel zu viel Anspielungen bis zur Musik (»In My Room«). Das Bestiarium künstlicher Geschöpfe und Un-Wesen, das Fassbinder für die »Die bitteren Tränen« als Formzwang erfand, steht diesem Drama besser als der Einschlag ins realistisch Konkret-Biografische. Das kälteklirrende Original taut bei Ozon auf und verwässert. Nur der Auftritt Schygullas erschafft einen Moment, als sei jemand der Zeitkapsel entstiegen, befremdet von der neuen Umgebung und größer als sie.

»Peter von Kant«, Regie: François Ozon, Frankreich 2022, 85 Min., Start: 22. September