»Memories« von 2004 ist nun auch in einem weiteren Sinn ein historisches Dokument. Sylvia Schedelbauer spricht in dem Film davon, dass sie auf der High School von einem Lehrer im Unterricht hörte, die westliche Welt hätte nach dem Zweiten Weltkrieg eine lange, lange Periode ohne Kriege erlebt. Diese Aussage kommentiert sie, indem sie eine lange, lange Liste der globalen Schauplätze abspult, die die Heimsuchung des Krieges erlebt haben, auch in Europa. Die Ukraine konnte in dieser Reihe noch nicht erscheinen.

»Memories« lässt Erinnerung in Bildern sprechen, in Zitaten von Milan Kundera sowie in Erzählungen der Filmautorin. In einer Kiste war das Abzeichen mit dem Adler, der in seinen Klauen das Hakenkreuz hält. Wie etwas Verbotenes sei ihr der Fund vorgekommen: Eindringen in das Geheimnis eines anderen Lebens. Das Material stammte von dem in Stalingrad gefallenen Großvater. Aber die Enkelin kann ihn auf den Fotos nicht identifizieren, er sei ein »Alien« für sie, einer unter vielen in der Gruppe. Wir sehen posierende Soldaten, harmlose Szenen, Männer, die Schuhe putzen, unterwegs sind, Rast machen, beim Sport balgen, beim Kaffee sitzen. Männer wie im Familienurlaub.

Die Stimme der Filmemacherin räsoniert über das Bildgeschehen: Wen und was schließen die Fotos ein, wen und was schließen sie aus, wer auf ihnen hat den Krieg überlebt, wer hat was getan, gesehen, gewusst? Wer stand hinter der Kamera, was bleibt unsichtbar auf den Bildern? Wer würde sich in den Abgebildeten wiedererkennen, wer sie mit welchen Gefühlen betrachten, vielleicht mit Schrecken, Hass, Verachtung?

Lebensbilder

Die Geschichte von »Memories« geht weiter. Schedelbauers Vater Wolfgang wurde 1933 in Berlin in die Armut der vergewaltigten Republik geboren. Gerade eben noch zu jung, um das letzte Aufgebot für Hitler zu stellen, lernt er doch die Hungerjahre kennen. Der junge Mann findet seine Zukunft am anderen Ende der Welt, als Kaufmann im japanischen Wirtschaftswunder und Ehemann einer Japanerin, Setsu, die ihrem traditionellen Elternhaus entkommt. Das private Fotoalbum zeigt Familien- und Arbeitsalltag, Wohlstand und Gelingen. Vater und Mutter, berichtet Tochter Sylvia, hätten den Kontakt zu ihren Angehörigen abgebrochen. Eine Distanzierung, die sie übernahm in ihrem Verhältnis zu den Eltern mit deren Standards und Werten. Es sind Allerweltsbilder, auch wenn sie in der Kulisse Japans spielen. Wir alle haben solche Bilder ererbt. Es sind Lebensbilder, die indirekt viel von Schedelbauer mitteilen. Als Auftakt zum Oberhausener Festival-»Profil« der 1973 in Tokio geborenen Deutschen, die in Berlin unter anderem bei Katharina Sieverding studierte, seit beinahe drei Jahrzehnten dort lebt und vielfach international ausgezeichnet wurde, sind sie ideal.

»Remote Intimacy« – abgelegte Intimität. Abgelegt im Sinn von aufbewahrt oder von abgetan. Wieder begleitet uns eine weibliche Stimme. Sie spricht über jemand, deren wiederkehrender Traum davon handelt, dass die Schlafende sich auf einem Schiff befinde, die offene See sich ihr eröffne und zum Albtraum ausufere. Dazu Schwarz-Weiß-Bilder vom Meer, vom Himmel über den Wellen, von Unterwasser, Sturm und Kentern, Möwen, Flugzeugen, Schlachtschiffen, Geschützen. Ein zweiter Traum hat mit Wald zu tun. Brütende Vögel, schlüpfende Tiere, Fischer, Feldarbeiter erscheinen als Filmbild.

Stetig schießt eine gewalttätige Gegenwelt ins scheinbar Friedvolle hinein und opponiert: Militär, die aufgewühlte See, ein Schiffsuntergang, eine lodernde Feuersbrunst.

Wie in »Memories« gibt es etwas im Vergangenen, von dem die Person sich abgetrennt fühlt. Jedes Bild, das sie (sich) macht, ist der Versuch, das Ungreifbare zu fassen. Sie steht unter Bann und Zwang, sich zu besinnen, das Gewicht aus dem Unbewussten zu heben, sich dem Gewesenen (das auch die Eltern sein mögen) zu stellen, sich davon zu (er)lösen. Virginia Woolf schreibt in »Die Wellen«: »Und die Zeit lässt ihren Tropfen fallen. Der Tropfen, der sich am Dach der Seele gebildet hat, fällt. Vom Dach meines Geistes lässt die Zeit, die sich formt, ihren Tropfen fallen.«

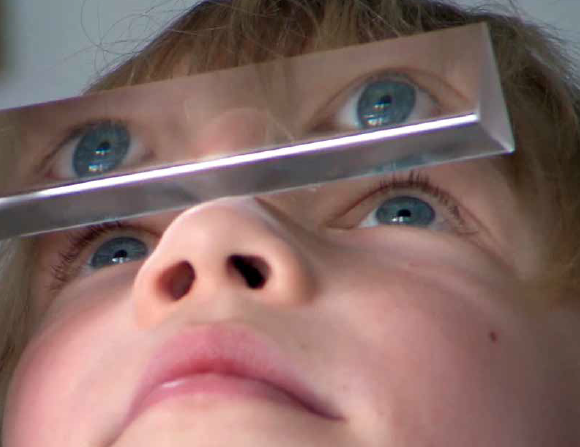

Zu den Obsessionen der experimentellen Filmkünstlerin und – durch ihren Geburtsort – Inselbewohnerin gehören das Meer, das Auge als Zentralorgan für ihr visuelles Werk (etwa in »Sea of Vapors«) und der Wald wie in »Sounding Glass«, »False Friends« und »Wishing Well«. In letzterem sogar ausnahmsweise farblich und von Vogelgesang orchestriert: ein smaragdgrüner Wald, in den ein kleiner Junge hineinmontiert und von fremder Hand hineinversetzt ist und aus dessen eigener Hand wiederum Menschengesichter hervorwachsen und aus der sich Wasser in Kaskaden ergießt, bevor sich das konkret Gegenständliche in reine Struktur auflöst. Das Kind als Zauberlehrling einer Welt, seiner Welt. Er hat es in der Hand.

Es funktioniert – ein Thriller in fünf Minuten, ohne Plot, ohne Dialog. »False Friends«, eine found footage wie aus der Epoche des Kalten Kriegs, fügt Frame an Frame, wieder und wieder: Babystation, Zellentrakt eines Gefängnisses, zwei Männer vor einem Hauseingang, offenbar der Kinderklinik mit den Neugeborenen, die von einer Krankenschwester Einlass erhalten. Dann ein mächtiger Baum, neben dem ein kleiner Junge auftaucht und davonrennt. Draußen und drinnen wechseln, während unruhige Lichtflecken, als würde eine Taschenlampe angeknipst, ein einsames Haus und ein böses Gesicht beleuchten. Als hätte Schedelbauer Charles Laughtons märchenhaften film noir »The Night of the Hunter« vor Augen gehabt, um die bedrohliche Atmosphäre einzufangen.

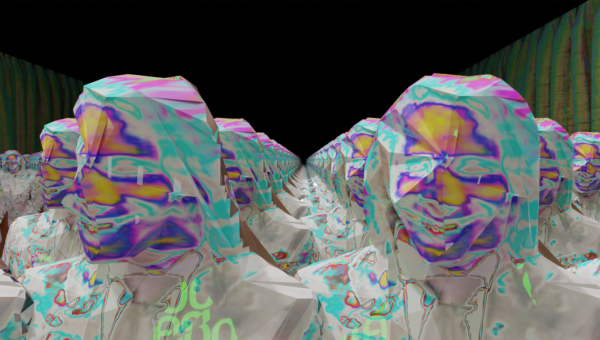

Schedelbauer steigert sich in ihrer Arbeit bis in die Abstraktion: »Labor of Love« pulst wie Frequenzen eines Beats, flattert wie ein Lidschlag mit der Pupille als Sonne während eines kosmischen Knalls. Die farbexplosive Energie setzt sie in Beziehung zum Phänomen Liebe, die neben ihrem poetisch- romantischen Wallungswert auch bio-physisches Reagieren des Gehirns ist.

Sogar Trucks und Traktoren rollen bei ihr wie Panzer; Blatt und Laubwerk in extremer Großaufnahme haben nichts von anmutigem Idyll. In der analytischen Tiefenbetrachtung wie in Schedelbauers streunender Collage »way fare«, die begleitet wird von quietschend-kreischendem Sound, scheint die Natur kein Freund und der Mensch, vereinzelt und auch zu zweit verloren, den Elementen ausgesetzt.

Magisch suggestive Filme

Es sind konfrontative Linien, die sie ihren verdichtet komponierten, magisch suggestiven Filmen einzieht: hier die Ahnung von Wohlstand und Wohlgefühl, dort Elend, Zerstörung, Krieg, Schrei und Naturgewalt in schmerzend flackerndem, pochendem Stroboskoplicht (»Sounding Glass«), als würden die Bilder SOS ausrufen. Bilder, die unser Bewusstsein fluten, so dass man nach Rettung vor ihnen sucht, nach sicherem Boden. Sylvia Schedelbauer legt Hand an unser Gemüt.

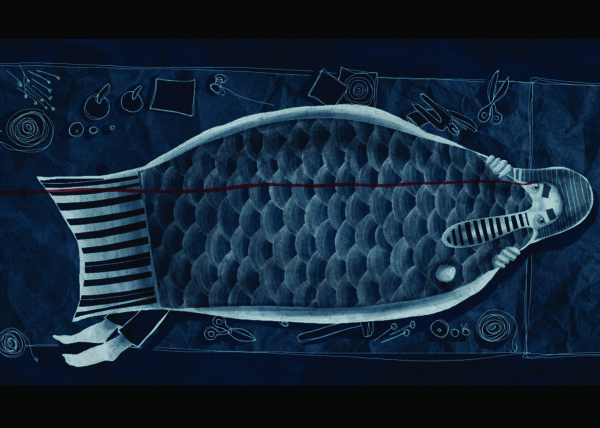

Ein Finger drückt die Taste eines Tapes – Madama »Buttterfly« singt. Wieder wogt das Meer – der US-Marineoffizier Pinkerton kommt über den Pazifik nach Nagasaki. Schedelbauers melancholische, ekstatisch dramatische Montage aus Puccinis Opernheldin Cio-Cio-San und 60 ihrer Interpretinnen, aus Ansichtskartenmotiven, Geisha-Porträts, filmhistorischem Filmmaterial von Thomas Edison bis David Cronenberg und ihrer familiären Fantasie und Privatmythologie kreiert einen Film von sublim körperlicher Textur. Kondensat ihres Schaffens.

Oberhausener Kurzfilmtage, 30. April bis 9. Mai; Schedelbauer-Programme sind am 7. Mai (10.45 Uhr) und am 8. Mai (12.30 Uhr) sowie »Butterfly« im Deutschen Wettbewerb zu sehen: kurzfilmtage.de