Vor vielen Jahren schon hat Gabriela Burkhalter den Spielplatz als kaum beackertes Forschungsgebiet entdeckt, seit 2008 sammelt sie im eigenen Online-Archiv Materialien zu seiner Geschichte. Mit einer Ausstellung zum Thema tourt die Basler Politologin und Raumplanerin durch internationale Museen – zurzeit macht ihr „Playground Project“ in der Bonner Bundeskunsthalle Station. Erstaunlich, was alles zusammenfindet auf wohlbekannten Terrain: Vorstellungen zu Erziehung und Kindheit, zu Stadtplanung und öffentlichem Raum, zu Architektur und Kunst, zu Kreativität und Kontrolle.

k.west: Blättert man sich durch Ihre Spielplatz-Website, begegnen einem lauter unbekannte Geräte. Tolle Sachen zum Teil, die leider längst verschwunden sind.

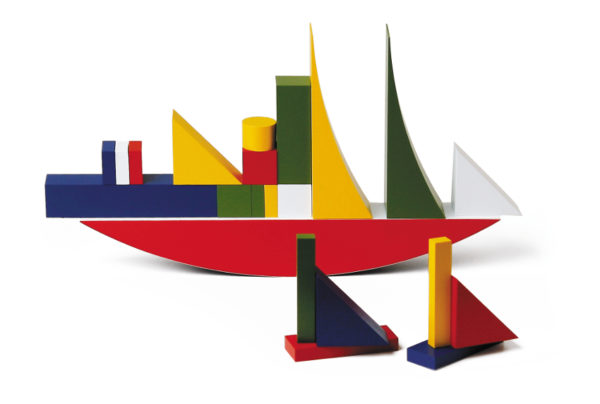

BURKHALTER: In den 60er und 70er Jahren gab es ungeheuer viele Innovationen. Der öffentliche Raum und damit auch der Spielplatz rückten ins Bewusstsein von Künstlern und Gestaltern. Man hat damals alles Mögliche ausprobiert, mit unterschiedlichen Materialen experimentiert. Die Ergebnisse wurden aber kaum als kulturhistorische Objekte, sondern vielmehr als Gebrauchsgegenstände wahrgenommen. Hatten sie ein gewisses Alter erreicht, wurden sie einfach weggeräumt und in den 80ern oft durch standardisierte Geräte ersetzt.

k.west: Aus den Augen, aus dem Sinn. Ist das auch ein Grund dafür, dass die Forschung bisher so wenig Interesse am historischen Phänomen Spielplatz gezeigt hat?

BURKHALTER: Ja, es lag einfach im Verborgenen.

k.west: Sie beschäftigen sich schon seit vielen Jahren sehr intensiv mit dem Spielplatz. Was reizt Sie so sehr am Thema?

BURKHALTER: Ich finde es spannend, weil es ein so kleiner Raum ist, wo verschiedenste Leute unterschiedliche Dinge ausprobiert haben; manchmal verrückte Dinge. Interessant finde ich dabei, dass man den Spielplatz immer auch als Spiegel historischer Entwicklungen und gesellschaftlicher Gegebenheiten betrachten kann.

k.west: Wann wurden Künstler und Kreative auf diesem Experimentierfeld aktiv?

BURKHALTER: Die Pioniere des Spielplatzes traten vor und nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren neuen Konzepten hervor, als in den Städten der Spielraum zunehmend knapper wurde. Damals fehlten noch Geld und Materialien, die Städte mussten nach möglichst billigen Lösungen suchen. Mit dem Wirtschaftsaufschwung löste sich das Problem, und in der Aufbruchsstimmung der 60er nahm das Thema deutlich an Fahrt auf. Dabei spielte auch der Babyboom eine Rolle: Viele Kinder und Jugendliche tummelten sich in den Straßen. Die rasant wachsende Zahl der Autos machte ihnen den Platz streitig. Man wollte die Kinder einfach weghaben und in Sicherheit bringen. Wollte ihnen etwas Sinnvolles geben, wollte ersetzen, was sie verloren hatten.

k.west: Sie sprachen eben schon das Ende der Ära an, als in den 80er Jahren Spielgeräte von der Stange den einstigen Tummelplatz der Kreativen einnahmen. Die besetzen den Spielplatz bis heute, oder wie sehen Sie die gegenwärtige Situation?

BURKHALTER: Natürlich gab es in all den Jahren mehrheitlich Spielgeräte von der Stange, aber daneben eine kleine Zahl individueller Spielplätze. Ich beobachte, dass Künstler wieder mehr Interesse am Thema Spiel und an der Interaktion zeigen. Allerdings trifft man ihre Spielskulpturen eher im musealen Kontext an. Normen und Sicherheitsvorschriften machen das in den 60er Jahren übliche Drauflos-Planen und -Machen unmöglich und führen dazu, dass auf den Spielplätzen die Produkte einzelner großer, sehr erfolgreicher Firmen dominieren. Die kennen sich genauestens aus mit den Regeln und machen das Beste daraus. Einen Spielplatz kann heute nicht mehr irgendwer bauen, das ist wirklich eine absolute Spezialaufgabe, ein echtes Business. Dabei geht der Trend dahin, dass man nicht mehr nur einzelne Geräte anbietet, sondern komplett durchgestaltete Ensembles.

k.west: Aktuell werden Stimmen lauter, die den Spielplatz an sich in Frage stellen. Statt das Spiel auf abgezirkelte, eingezäunte Orte zu begrenzen, sollte es großflächig an allen möglichen Stellen in der Stadt, auf Wegen und Plätzen möglich sein. Was meinen Sie dazu?

BURKHALTER: Es stimmt, dass Spiel überall in der Stadt Platz haben soll. Spielplätze sind das garantierte Minimum, damit Kinder einen Ort haben, wo sie die Chefs sind. Diese braucht es, damit sie wissen, wo sie hin können, auch um andere zu treffen.

k.west: Wie sollten diese Orte idealerweise aussehen?

BURKHALTER: Sie sollten etwas Eigenes haben, individuell gestaltet sein, zum Beispiel durch topographische Elemente, Hügel etwa. Wichtig erscheint mir außerdem, dass das Sicherheitsbedürfnis hier nicht alles andere beherrscht. Wie in den USA, wo die weitgehenden Möglichkeiten der Schadensersatzklagen zu Spielplätzen geführt haben, die sterbenslangweilig sind. Man muss dem Kind etwas zutrauen und ihm zeigen, dass es Dinge beherrschen kann. Die Aufgabe Spielplatz ist ernst zu nehmen; mit einem beliebigen Gerät, das man einfach irgendwo hinstellt, ist keinem geholfen.

Gabriela Burkhalters Online-Archiv findet sich unter www.architekturfuerkinder.ch