TEXT: STEFANIE STADEL

Er bewunderte das schöne, geistvolle Gesicht des Fremden und seine höflichen Manieren. Damals, 1914 in der Kunstgalerie von Otto Feldmann, zwischen Gemälden von Cézanne, Derain, Braque, Picasso, begegnete Max Ernst diesem Mann zum ersten Mal. Und beobachtete, wie er »mit der Sanftmut eines Franziskaners« versuchte, einem »alten Schwachkopf« die Schönheit der modernen Malerei zu erklären. Wer Ernst so auffiel, war der Kollege Hans Arp, der – aus Zürich nach Köln gekommen – ihn schon bei diesem ersten zufälligen Aufeinandertreffen durch sein Wesen und noch mehr wohl durch seine Worte faszinierte.

Während der »Schwachkopf«, vor Wut schäumend, die Ausstellung bei Feldmann bald verließ, nahmen Ernst, damals 23 Jahre jung, und der fünf Jahre ältere Arp sich an der Hand und schlossen einen »Freundschaftspakt« – dermaßen fest und stark, dass er viele Jahrzehnte überdauerte. So zumindest überliefert Ernst die schöne Geschichte in seinen »Rheinischen Erinnerungen«. Hundert Jahre liegt der erste Händedruck zwischen den beiden nun zurück. Brühl und sein Max Ernst-Museum nehmen das runde Jubiläum zum Anlass, die alte Künstler-Allianz mit viel wissenschaftlichem Elan unter die Lupe zu nehmen, und finden dabei 40 Kilometer flussaufwärts einen idealen Partner im Arp-Museum auf den Rheinhöhen bei Remagen.

Was schweißte die zwei Dada-Pioniere zusammen? Wo kreuzten sich die Lebenswege? Wie dachte man über den Kollegen? Und, ganz wichtig, wie gestaltete sich der kreative Output dieses Künstlerpakts? Außerdem: Was stellten die Freunde sonst noch gemeinsam an? Und welche Kunstwerke besaß der eine vom anderen? Alle möglichen Stränge werden in der Doppelausstellung verfolgt, über die spannenden Anfänge in der Dada-Zeit hinaus bis zum großen Erfolg der beiden Künstler bei der Biennale in Venedig 1954 und noch weiter. Dabei kommt in Brühl Arp groß heraus, umgekehrt Ernst in Rolandseck. Und der dicke gemeinsame Katalog kümmert sich um die wissenschaftlichen Grundlagen. Zum Beispiel in der eigens für diesen Anlass erarbeiteten Doppelbiografie, die ein stabiles Fakten-Gerüst liefert.

Für das Jahr 1914 erfährt man da von einigen Treffen unmittelbar nach der denkwürdigen Begegnung bei Otto Feldmann. Arp habe bei diesen Gelegenheiten seine ersten Gedichte vorgelesen und Ernst damit mächtig beeindruckt: »Es war großartig, es war der Surrealismus in Vorankündigung«. Mit dem nahenden Weltkrieg trennten sich dann aber die Lebenswege. Arp stieg in den letzten Zug nach Paris, entging so der Mobilisierung. Und Ernst bereute noch lange, dass er es ihm nicht gleich getan hatte. Zunächst herrschte nun Funkstille. Erst als der Freund 1920 zu einem längeren Aufenthalt in Köln eintraf, hörte man Ernst wieder frohlocken: »Der Arp ist da!«.

Es beginnt nun eine Phase fruchtbarer Zusammenarbeit. Ihren Niederschlag findet sie etwa in den wunderbaren Text-Bild-Konglomeraten der »Fatagagas«. Im visuellen Teil fügt Ernst fotografische Fundstücke in fantastischen Traumlandschaften zueinander. Da sieht man kopflose Männer, die dem Wasser entsteigen und gen Himmel streben. Schwebende Fische und ein Schiff, dessen Bauch dem Querschnitt durch einen Käfer gleicht. Ein fotografisches Porträt zeigt den jungen Ernst, wie er seinen Arm sanft um eine elegant gekleidete Figur mit hautlosem Haupt legt.

Im Umfeld der beiden Künstler finden diese Arbeiten kaum ihresgleichen. Während etwa die Berliner Dadaisten die Fotografie und ihre Montage gezielt dazu nutzten, ihrer Kunst einen aktuellen Anstrich zu geben, führen Ernst und Arp mit ihren »Fatagagas« aus dem Hier und Jetzt hinaus in Traumwelten. Noch dazu verschleiern sie die Kennzeichen der gewöhnlichen Klebebilder. Nicht als originale Fotomontage oder Collage sollten diese Bilder betrachtet werden, sondern in reproduzierter, quasi entmaterialisierter, unendlich multiplizierbarer Form – auf Fotos, Postkarten, in Druckerzeugnissen. Untrennbar verbunden mit den nicht weniger verrückten »Fatagaga«-Texten, die Arp beisteuerte. Beides zusammen bildet eine Einheit und gleichzeitig ein Novum in der Kunst. Weil es alte Kategorien wie Stil, Handschrift, Autorschaft aus dem Weg räumt. Weil es Gattungsgrenzen sprengt und das kostbare »Original« vom Sockel stößt.

Bald nach dem Ersten Weltkrieg kam auch der internationale Austausch zu avantgardistisch gesinnten Zeitgenossen wieder in Gang. Und um sich einen Namen zu machen in der Pariser Szene, betrieben Arp und Ernst gegenseitig Publicity in eigener Sache: In eigener Manier wortreich verworren formuliert Arp etwa seine Hommage auf den »Dadamax«: »Schon von kindesbeinen an steigen aus seinem mund riesengroße köpfe aus bunter luft«, so heißt es da unter anderem. Und weiter: »im leeren verbinden sie sich mit dünnen fäden und netzen untereinander. aus ihnen sinkt das menschliche großherz humorvoll durch einen schlauch…«. Ernst indes charakterisiert den Kollegen im pseudowissenschaftlichen grafischen Querschnitt mit dem Maßstab 1 zu 25.000.

Der eine dem Wort zugetan, der andere mehr aufs Bebildern aus – bei diesen Vorlieben wird es bleiben. Auch wenn die beiden Mitte der 1920er Jahre ihre eigene fabelhafte »Histoire Naturelle« erfinden, ist Ernst für den bildkünstlerischen Part zuständig, während Arp das verzwickte Vorwort liefert. Wie schon bei den »Fatagagas« gehört beides untrennbar zusammen. Ernst verglich es mit einer Collage und beschrieb den Vorgang als »Verschmelzung der Gedanken von zwei oder mehr Autoren in einem einzigen Werk«.

Ernst und Arp landeten mit dieser etwas anderen Naturgeschichte einen Volltreffer in Pariser Surrealisten-Kreisen. Vor allem die künstlerische Technik der Frottage wurde dort als adäquate bildkünstlerische Antwort auf die von André Breton und Konsorten propagierte und bis dahin vor allem in der Dichtung realisierte Idee des Automatismus erkannt. Ernst überträgt dabei unterschiedliche Oberflächenstrukturen – von Holzbrettern etwa, von Strohgeflechten, Drahtgittern oder verputzten Wänden – aufs Blatt Papier, indem er sie mit Bleistift durchreibt. Die Ergebnisse provozieren dann Visionen, die Ernst ausgedeutet und fixiert. Aus der Maserung der Zaunlatte schält sich beispielsweise ein fantastisches Vogelwesen, und in der Struktur genarbten Leders kommt eine Art Nashorn zum Vorschein.

Die Doppelausstellung breitet all das jetzt aus – in Brühl wie in Rolandseck. Grafiken, Bücher, Briefe, Fotos erzählen von gemeinsamen Interessen, Freunden, Projekten, vom Arbeiten Hand in Hand. Sie belegen etliche Parallelen und Kreuzungspunkte im Leben, Denken, Schaffen der beiden. Doch schärft das Miteinander auch den Blick für entscheidende Unterschiede: Arps Werk scheint von einer gewissen Naturmystik geprägt, vom Streben, zum Kern des Lebens vorzudringen. Und während er in seinen organischen Gebilden versucht, Natur, Wachstum, Metamorphose zu fassen, reicht Ernsts bildnerischer Kosmos viel weiter – bis in entlegenste Traumsphären, die er mit immer neuen künstlerischen Techniken erobert.

Hier der unerschöpfliche Fantasiequell Ernst, dort Arp, der Sprachschwall sondergleichen. Auch wenn der Dialog zwischen beiden über Jahre zum Erliegen kommt – die gegenseitige Hochachtung bleibt. Und findet etwa 1944 ihren Ausdruck in Ernsts Vorwort im Katalog zu Arps Ausstellung bei Peggy Guggenheim in New York. Da bejubelt der Autor und Freund den »Jahrhundertkünstler«: »Arps weiche halborganische Formen, seine amöbenhaften Anspielungen auf Schnurrbärte, Handschuhe, Vorhemden, Nabel-Flaschen ….« Denn sie seien, so Ernst, »viel zwingender, viel aufschlussreicher als reale Schnurrbärte, Handschuhe und so weiter. Für uns haben sie eine viel vertrautere, viel betörendere Sprache. Sie führen uns in das verlorene Paradies zurück. Sie lehren uns, eben die Sprache zu verstehen, die das Universum spricht.«

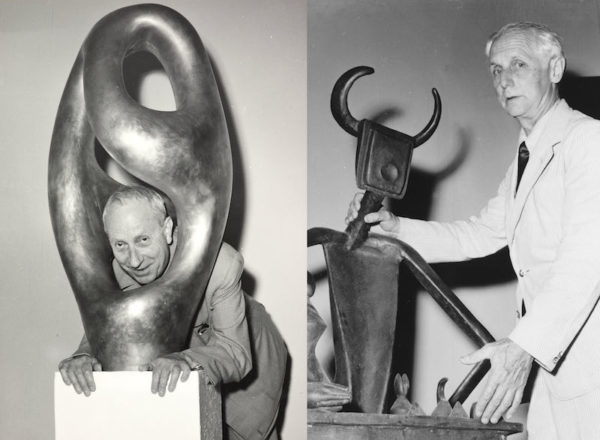

In weiten Teilen gestaltet sich das vielschichte Freundschafts-Puzzle in Brühl und Rolandseck mit Grafik, Fotos, Dokumenten recht kleinteilig. Kapitale Stücke lassen sich mit Blick zur Biennale nach Venedig einbringen, wo beide 1954 einen Großen Preis entgegennehmen – Ernst für Malerei und Arp für Skulptur. Die begleitenden Auftritte der Künstler im Palazzo Centrale werden in den Ausstellungen so gut es geht rekonstruiert. Bei Ernst ist das nicht leicht, weil er in Venedig eine ganze Reihe kapitaler Gemälde aufgefahren hatte, die heute schwer zu entleihen sind. Ziemlich gut funktioniert es aber bei Arp, dessen Biennale-Präsentation in Brühl beinahe lückenlos auflebt – ein Höhepunkt der Schau dort. Rolandseck kann dagegen mit vielen Ernst-Werken punkten, die sich in der Sammlung des Freundes befanden.

Das rheinische Doppel ist keine echte Premiere. Bereits 1960 hatten Hein und Eva Stüncke in ihrer Kölner Galerie »Der Spiegel« ein kleines Tête-à-Tête der Künstler arrangiert. Gern hätten die alten Freunde sich dort getroffen. Doch Arp war erkrankt. Und Ernst bekundete seine Enttäuschung auf einer Postkarte nach Locarno, dem Domizil des Weggefährten: »Wo ist der Arp? Der Arp ist nicht da. Oje! Der Arp ist nicht da! Wo bleibt der Arp?«

Max Ernst-Museum, Brühl. 27. September 2014 bis 22. Februar 2015. Tel.: 02232 / 57930, ww.maxernstmuseum.lvr.de

Arp-Museum, Remagen. 28. September 2014 bis 22. Februar 2015. Tel.: 02228 / 94250, www.arpmuseum.org