TEXT: ULRICH DEUTER

Unsere Märchenbücher sind voll von Geschichten versunkener und geheimnisvoll wiederauftauchender Städte, der Mythos Atlantis lässt Träumer und Gelehrte bis heute nicht los – es ist die Sehnsucht nach dem verlorenen, einmal sich doch wieder offenbarenden Paradies. Dass ein Goldenes Zeitalter in Vollkommenheit plötzlich aus dem Boden auftaucht, ist im Jahre 1710 allerdings Wirklichkeit gewesen: In einem Küstenörtchen am Golf von Neapel stieß ein Bauer beim Graben nach Wasser auf einen Hohlraum mit Fußbodenmosaik und behauenen Marmorblöcken. Ein ortsansässiger Prinz ließ tiefer schürfen, ein Herrscher später systematisch graben – und eine versunkene Stadt kam ans Licht, verborgen unter 17 Jahrhunderten Vergessenheit und 25 Metern Tuffgestein: Herculaneum. Im Jahre 79 n. Chr. begraben unter Gesteinsasche aus dem Krater des Vesuvs. Die Wiederauferstehung der antiken Stadt – Pompeji war noch unentdeckt – wirkte wie eine Offenbarung auf ein Zeitalter, das in Geschmack, Kunst und Denken aufs Neue und Strengste anknüpfen wollte ans griechisch-römische Ideal. Denn aus der Tiefe holte man Malereien und Statuen von klassischer Schönheit und vollkommen erhalten ans Licht, die »herculanischen Entdeckungen« wurden zu Geburtshelfern des europäischen Klassizismus. Unter Wohlhabenden war es bald à la mode, sich wie in Herculaneum einzurichten; Goethe, Seume, Lessing, Heinse, Turner, Heine stiegen auf ihren italienischen Reisen an Strickleitern in diesen Brunnen der Vergangenheit, und was von dort heraufgeholt worden war, wie jene Frauenstatuen mit dem Namen »Große« und »Kleine Herkulanerin«, veranlasste den staunenden Winckelmann zu seinem Diktum von der »edlen Einfalt und stillen Größe«; er sah die Marmorskulpturen in der Dresdner Antikensammlung, wohin sie schon früh auf krummen Adelswegen gelangt waren.

Zurzeit stehen zwei der drei »Vestalinnen«, wohl Darstellungen der Demeter und der Kore, im Römermuseum in Haltern am See und strahlen, auch jenseits klassizistischer Interpretation, unmittelbar überwältigende Präsenz, philosophische Ruhe und künstlerische Vollkommenheit aus. Sie sind Teil einer Ausstellung, die zum ersten Mal außerhalb Italiens Kunstwerke und Alltagsgegenstände aus der mondänen Nachbarstadt Pompejis zeigt, rund 170 an der Zahl (die meisten Leihgaben des Museo Archeologico Nazionale Napoli). Das Pergamon- sowie das Focke-Museum beteiligen sich an dieser eine Million Euro teuren Schau, die anschließend zu den beiden Kooperationshäusern nach Berlin und Bremen wandert. Haltern liegt uns näher (zwischen Ruhrgebiet und Münsterland), aber auch dort blickt das antike Herculaneum den Besucher von sehr weit her an. Was beispielsweise sah man und wie ging es zu im Theater, das die »Herkulanerinnen« barg? Die Stadt besaß etwa 4000 Menschen, das Theater aber fasste 2000, ein Modell zeigt seine Größe und Schönheit, und eine Computersimulation stellt bewegte Vermutungen über die Konstruktion von Sonnensegeln und Kulissenmaschine an. Beide Rekonstruktionen aber sind menschenleer, ein Stück Freskomalerei im Folioformat jedoch lässt uns einen Schauspieler im Königskostüm erblicken, der mit geschminkten Augen eine schreibende junge Frau betrachtet, über der eine Tragödienmaske abgelegt ist. Was erzählt die Szene in ihrer schlichten Luftigkeit? Welche Musik wird da auf einem weiteren Fresko auf Flöte und Kithara gespielt? Was verrät ein Wandgemälde, das die Zelebration eines Isis-Kults wiedergibt? Wen zeigt die Herme eines tief nachdenklichen, bärtigen Mannes von christushafter Schönheit, ein, wie Winckelmann fand, Kunstwerk unübertrefflicher Art: Dionysos? Priapos? Und in welcher Beziehung stand der Kopf zu den Bewohnern der Villa, in deren Trümmern er gefunden wurde? Vieles aus der antiken Stadt ist inzwischen ans Licht geholt, viel noch im Dunkel der Zeitferne und des Deckgesteins, wie das Theater, das als allererstes entdeckt wurde, doch über dem immer noch ein seit dem Mittelalter gewachsenes Städtchen (das heute wieder Ercolano heißt) seine Häuser stehen hat.

Die Ausstellung nennt sich »Die letzten Stunden von Herculaneum«, das klingt leicht spektakulär, meint aber einen Synchronschnitt durch die kulturelle, soziale und eben auch katastrophale Wirklichkeit des Jahres 79. Und das Bild, das sich dabei ergibt, ist trotz der relativ geringen Zahl der Ausstellungsobjekte so reichhaltig, so ausgezeichnet präsentiert, dass man, zusammen mit dem vorzüglichen Katalog, so gut wie alles erfährt, was Wissensstand ist. Seit Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts war es unter begüterten Römern Mode geworden, sich grandiose Villen am Meer zu errichten, auch im der Sage nach von Herakles begründeten Herculaneum. So war die von den Archäologen »Villa dei Papiri« genannte Residenz 250 Meter lang und 80 Meter breit; sie gehörte möglicherweise einem Schwiegervater Julius Caesars, dem Konsul Lucius Calpurnius Piso Caesoninus. Der Komplex prunkte mit Säulenhallen, Meeresterrassen, einem Aussichtspavillon sowie einer verschwenderischen Vielzahl von Kunstwerken wie dem erwähnten Dionysos/Priapos-Kopf oder den lebensgroßen Skulpturen zweier Läufer im Augenblick des Starts: perfekt die vorgeneigte Spannung ihrer Körper, von unheimlichem Leben ihr hochkonzentrierter Blick. Die Bronzesportler standen im Peristyl, am Ende eines großen Wasserbeckens, das weitere Skulpturen säumten: Götter, Tänzerinnen, Herrscher; fast alle übrigens, wie damals üblich, Kopien griechischer Bildhauerei des 4. und 3. vorchristlichen Jahrhunderts, nicht zuletzt von Lysipp – daher die hohe Qualität. Hauptattraktion der Villa jedoch ist die namensgebende Bibliothek, die einzige erhaltene antik-römische: 1.800 Schriftrollen aus Papyrus wurden bisher gefunden, verkohlt zwar, doch nicht verbrannt, was mit der Besonderheit des Unglücks zusammenhängt, das über Herculaneum hereinbrach. Da liegen nun zwei dieser Papyri in Haltern in der Vitrine, handlange, schwarze, gekrümmte Würstchen, wie aus Jahresringen geschichtet, untrennbar verbacken. Und doch ist die Entzifferung einiger der Rollen gelungen (dieser hier noch nicht); allerdings ergab sie bisher nicht das ersehnte Unbekannte aus der Hand griechischer Geistesgrößen, nur eher Zweitrangiges.

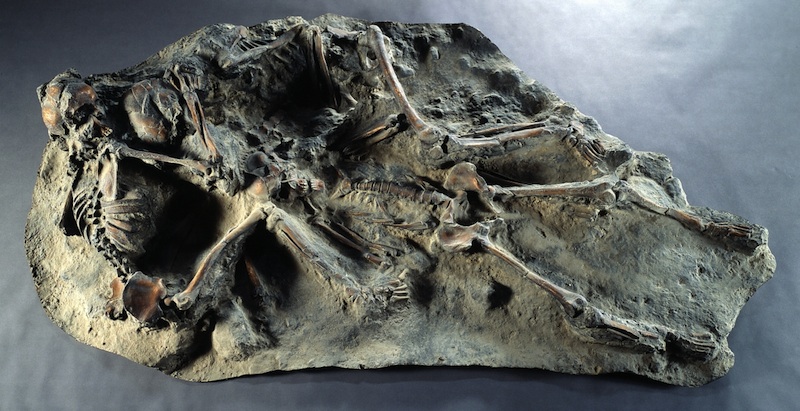

Lebten nicht wenige Herculaner in Prachtvillen, die meisten Einwohner mussten sich doch mit Wohnungen von 50 bis 100 Quadratmetern begnügen; man weiß inzwischen, dass die rechtwinklig angelegte Stadt am Fuße des Vesuvs ungewöhnlich viele freigelassene Sklaven beherbergte, die bemüht waren, sich eine bescheidene Existenz aufzubauen. So auch der Mann (ein Gemmenschneider), in dessen Wohnzimmerchen sich fünf Erwachsene und zwei Kinder aufhielten, als in den frühen Nachtstunden des 25. August 79 eine Wolke aus Gas, Asche und Bimsstein über ihre Stadt und ihr Haus herfegte: eine sogenannte pyroklastische Lawine mit einer Temperatur von 400 Grad, der weitere fünf folgten. Die Verbrennung allen organischen Materials muss augenblicklich geschehen sein, auch die der Körper des Gemmenschneiders und seiner Mitbewohner oder die der 300 weiteren Menschen, die in den Bootshäusern am Strand Zuflucht gesucht hatten. Sie alle starben blitzschnell in der Stellung, in der die Feuerwalze sie erreichte. Sofort danach deckte der Regen aus Lavasteinchen alles zu, erstickte wohl auch die Brände, füllte und stabilisierte alle Hohlräume, konservierte daher – im Gegensatz zu Pompeji – vieles organische Material. Wie einen Laib Brot. Wie die verkohlte, aber sonst erhaltene Holzwiege des Gemmenschneiders, in der bei der Ausgrabung noch das Skelett eines Säuglings lag. Ein ganzes Gräberfeld ist (als Abguss) in der Ausstellung ausgebreitet: menschliche Skelette kreuz und quer, deren Geschichte die Wissenschaft mittlerweile zu erzählen weiß. So litt mehr als die Hälfte der Herculaner schon früh an Arthritis infolge zu schwerer Arbeit, litten viele an Karies, Tuberkulose, Brucellose. Menschen über 60 fehlen unter den Toten – es gab wohl nur wenige, die ein solches Alter erreichten.

Doch gilt, was Goethe über den Untergang der Schwesterstadt Pompeji befand: »Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig, das den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte.« Das ist in Haltern zu sehen.

Westfälisches Römermuseum, Haltern, Weseler Str. 100. Bis 14. August 2005. Tel.: 02364/9376-0. www.herculaneum-ausstellung.de. Katalog 24,90 Euro