TEXT: KLAUS SCHIKOWSKI

Als Art Spiegelman Anfang der 90er Jahre nach Deutschland kam, um sein Buch »Maus« vorzustellen, wurde er von einem Journalisten gefragt, ob er es denn nicht geschmacklos finde, einen Comic über den Holocaust zu zeichnen. Nein, entgegnete Spiegelman, er finde Auschwitz geschmacklos. Gut 20 Jahre nach dieser Episode hat sich in Sachen Nobilitierung des Comics einiges getan, nicht zuletzt durch Spiegelman selbst oder den Erfolg der Bilderzählung »Persepolis«, Marjane Satrapis Kindheitserinnerungen aus dem Iran. Das Vorurteil, ein Comic (oder eine Graphic Novel, wie Comics in Buchform neuerdings auch hierzulande genannt werden) sei nicht komplex genug, um sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen, sollte mittlerweile überholt sein. Vor allem Spiegelman hat bewiesen, dass sich Comics jedem Thema mit der gebotenen Ernsthaftigkeit nähern können.

Nun ist das Werk Art Spiegelmans auch museumsreif. Unter dem Titel »CO-MIX« zeigt das Museum Ludwig in Köln »Eine Retrospektive von Comics, Zeichnungen und übrigem Gekritzel« des 1948 in Stockholm geborenen und in New York lebenden Ausnahmekünstlers. Die Ausstellung war bereits in Frankreich zu sehen, 2011 hatte Spiegelman auf dem größten europäischen Comicfestival in Angoulême den Grand Prix für sein Lebenswerk erhalten und war dort in mit einer großen Werkschau belohnt worden, die nun nach Köln gekommen ist.

VON SKIZZEN ÜBER ILLUSTRATIONEN BIS ZU LAYOUTENTWÜRFEN

Sie führt von den gezeichneten Kaugummisammelkarten, mit denen Spiegelman zeitweilig seinen Lebensunterhalt bestritt, über frühe Versuche in verschiedenen Underground-Magazinen, seinem eigenen Avantgarde-Magazin RAW und den Kindercomics bis zu seinen provokanten Titelbildern für den New Yorker. Selbstverständlich fehlen auch nicht die großformatigen Bilder, die er anlässlich des Einsturzes der Twin Towers in New York schuf. Seine persönliche Auseinandersetzung mit 9/11 – »Im Schatten keiner Türme« – stellte eine Verbindung früher Comicstrips zu den New Yorker Anschlägen her. Hinzu kommen Skizzen und Illustrationen, Layoutentwürfe und allerlei Fundstücke, etwa gezeichnete Comic-Essays wie den über den »Peanuts«-Zeichner Charles Schulz oder Maurice Sendak.

Die Schau zeigt die ganze Bandbreite der Arbeiten Spiegelmans, der sich mittlerweile verstärkt um ein junges Lesepublikum kümmert. Zusammen mit seiner Frau Françoise Mouly hat er die besten Kindercomics der USA in einem voluminösen Sammelband veröffentlicht und seit einigen Jahren ist er, ebenfalls mit seiner Frau, Herausgeber der »Toon Books« (»Easy to Read Comics«), kleinformatiger Comic- bzw. Bilderbücher für Kinder. Zusammen war das Ehepaar aber auch für das Magazin RAW verantwortlich, das in den 80ern die Sehgewohnheiten veränderte, da sich auf seinen Seiten das Ungestüme der Undergroundcomix mit dem Dilettantismus der Punk-Bewegung und dem europäischen Avantgarde-Comic verband. RAW überschritt mühelos die Grenzen von Comics und Kunst.

IM VORDERGRUND DAS GESAMTWERK

Im Vordergrund der Ausstellung steht das Gesamtwerk Spiegelmans – dennoch bildet ihren Schwerpunkt »Maus«, das epochale Werk, das Spiegelman berühmt machte. »Maus« erschien erstmals 1986 und gehört sicherlich mittlerweile zu den wichtigsten Büchern über die Shoa, es ist die gezeichnete Biografie von Wladek Spiegelman, Arts Vater, die die Zeit während des Zweiten Weltkriegs, das Leben im Warschauer Ghetto und die Deportation nach Auschwitz umfasst. Gleichzeitig aber ist es auch ein Buch über den Versuch, das unbegreifliche Ereignis in Comicform zu übertragen. Dabei bediente Art Spiegelman sich der literarischen Tradition, Menschen als Tiere zu maskieren, er zeichnete die Nazis als Katzen und die Juden als Mäuse und trieb so die Katz-und-Maus-Symbolik auf die grausame Spitze. In Köln ist die komplette Seitenfolge von »Maus« ausgestellt, von einigen Seiten sind zudem die Vorstufen zu sehen.

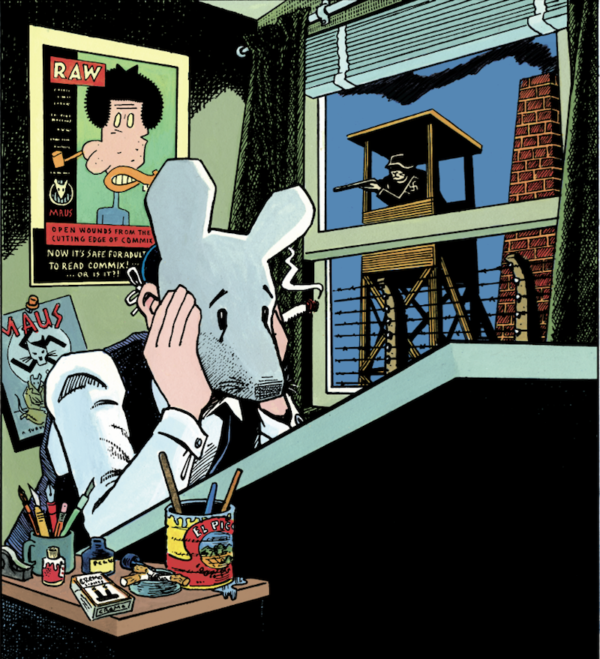

Sich selbst zeigt der Zeichner mit einer Mäusemaske am Zeichentisch sitzend, verzweifelt mit sich selbst ringend: »ein Teil von mir will Auschwitz weder zeichnen noch daran denken«. Spiegelman hat beides trotzdem getan, was ihm (als erstem Comic-Zeichner überhaupt) den Pulitzerpreis eintrug sowie in diesem Jahr den Siegfried Unseld-Preis. Doch »Maus« verfolgt den Zeichner bis heute.

MIT METAMAUS DER MAUS ENTKOMMEN

In einem neu gezeichneten Vorwort zu »Breakdowns«, der Sammlung seiner avantgardistischen Comics aus den 1970er-Jahren, versucht der Zeichner, einer riesigen Maus zu entkommen, doch »wie weit ich auch renn, ich komm nicht aus dem Schatten dieser Maus raus«. Im Band »MetaMaus«, der gerade auf deutsch erschienen ist, versucht Spiegelman erneut, diesen Schatten abzuschütteln. Im ebenfalls gezeichneten Vorwort schafft es der Zeichner auch endlich, sich die Mäusemaske (die zum Symbol seiner Auseinandersetzung mit dem Thema wurde) vom Kopf zu reißen, doch darunter ist nur sein blanker Totenschädel zu sehen. Erst mit seinem Tod wird sich Spiegelman also seines Meisterwerks entledigt haben und erst dann werden die Fragen aufhören: Warum der Holocaust? Warum Mäuse? Warum Comics?

Diese Fragen werden in »MetaMaus« genauer beantwortet, sie bilden auch die Einteilung des Buches in drei Kapitel. Es ist ein Interviewbuchbuch, womöglich ist der Künstler es leid, ständig dieselben Fragen beantworten zu müssen. Warum also nicht die Sekundärliteratur zu seinem eigenen Werk veröffentlichen? Die Literaturwissenschaftlerin Hillary Chute interessierte Spiegelmans Œuvre dermaßen, dass sie ihn zu interviewen begann. Spiegelman gewährte ihr Zugang zu seinem Archiv, zu den

Dokumenten, den Skizzenbüchern, den Notizen, so dass sie zu seiner Privatarchivarin wurde; es entstand die Idee, nachträglich noch einmal eine Analyse dieses Jahrhundertcomics vorzunehmen – was Spiegelman sicherlich nicht leicht fiel, schließlich hängt an dem Buch auch die tragische Geschichte seiner Familie.

GESPRÄCHE MIT SPIEGELMAN SEN. AUF DVD

Und die ist genau dokumentiert. So gibt es auf über 50 Seiten ein Transkript der Tonbandaufzeichnungen der Gespräche mit seinem Vater, die man sich auf der beiliegenden DVD sogar noch einmal anhören kann, es gibt private Familienfotos, einen Familienstammbaum, in dem alle die Felder der Familienangehörigen weiß bleiben, die dem Holocaust zum Opfer fielen. Um dieses Gespenst abzuschütteln, geht Spiegelman eine Menge persönlicher Wagnisse ein: Zu lesen sind auch Interviews mit seiner Frau Françoise und den Kindern Nadja und Dash. Das Skizzenmaterial ist nicht weniger sorgfältig ausgesucht und macht den Band zusätzlich zu einem visuellen Erlebnis, jede noch so kleine Zeichnung im Kontext von »Maus« ist abgedruckt, bei den Dokumenten finden sich ebenso die zu Spiegelmans Deutschlandreisen wie die Rede zur Preisverleihung auf dem Comic-Salon in Erlangen 1990: »Better a Sonderpreis than a Sonderkommando«.

DER COMIC IST MUSEUMSREIF

So ist »MetaMaus« das Dokument eines Arbeitsprozesses und zugleich eines der persönlichsten Bücher über Comics, die jemals erschienen sind. Vielleicht sogar ein therapeutischer Akt, um den Schatten von »Maus« zu verlassen. In seiner selbstreflexiven Vielschichtigkeit beglaubigt »MetaMaus« noch einmal Spiegelmans Ausnahmestellung unter den Comiczeichnern unserer Tage; dass der Künstler auch ein Vordenker der Form ist, beweist er in seinen Vorlesungen zur Sprache des Comics, die er seit den frühen 70ern hält.

Die Kölner Retrospektive ist nach Robert Crumb die zweite Einzelausstellung, die einem Comiczeichner im Museum Ludwig zuteil wird – Beleg für die wachsende kulturelle Anerkennung dieses Mediums, auch wenn sich Kunstbetrieb und der gedruckte Comic nur mühsam aneinander gewöhnen. Zweifellos war es Art Spiegelman, der den Comic – fast im Allein-gang – auf die nächste Stufe gebracht hat. Dabei wollte er nur einen Comic schaffen, »für den man ein Lesezeichen braucht«.

Bis zum 6. Januar 2013. Tel.: 0221/221-26165. www.museenkoeln.de/museum-ludwig