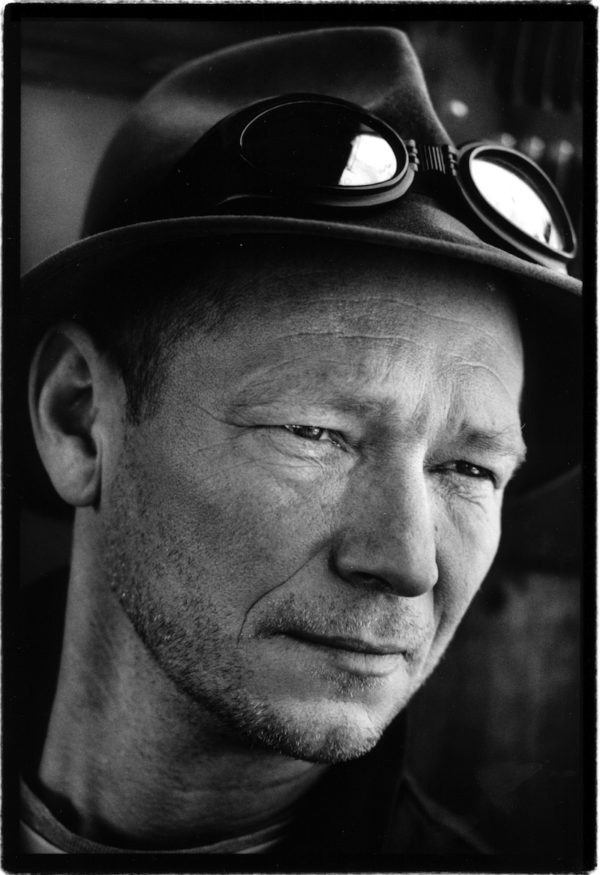

TEXT: ANDREAS WILINK

Theater ist, sagt der Regisseur Luk Perceval, ein Lebensmittel. Und für ihn eine konkurrenzlose Kunstform, weil es in kollektiver Verabredung Menschen face to face zusammenführt. Für die Ruhrtriennale inszeniert der Flame, in Koproduktion mit dem Thalia Theater, Shakespeares »Macbeth« – bei ihm die Geschichte eines Kriegsheimkehrers.

Auch für Luk Perceval scheint der Krieg der Vater aller Dinge, der große Krieg der Stämme und Völker um Land und Throne, die Geschlechter-Gewalt und der Zweikampf in der ehelichen Zelle und um die Herrschaft in der Familie. Dabei hat der Flame immer wieder – auch wenn er von der antiken Tragödie bis zu Tschechow, Borchert, Jon Fosse und Marius von Mayenburg Stücke inszeniert – Shakespeare im Blick, dessen Dramen, wie er sagt, »Dauerschlachten« seien, ohne »Entkommen aus dem Schicksal«. Und hat Heiner Müller auf den Lippen, dessen Verständnis nach Leben Krieg sei.

In der Gladbecker Halle Zweckel bereitet Perceval »Macbeth« vor. Wir sitzen im Restaurant des ersten Hotels am Platz, von wo aus man die A 2 beinahe hinter Ziersträuchern sehen und auf jeden Fall hören kann. Das Hotel sieht aus wie eine Kombination aus Freizeitpark, Spielcasino und verklinkerter Reihenhaus-Siedlung. Perceval isst vegetarisch und spricht ausgezeichnet Deutsch. Fettfrei, körperlich wie geistig.

Berühmt bis berüchtigt wurde er, als ihn 2009 sein aus Gent stammender Landsmann Gerard Mortier für die Salzburger Festspiele engagierte. Als Intendant förderte Maître Mortier zugleich auch mit Johan Simons und Alain Platel eine niederländisch-flämische Gegenoffensive zum etablierten Stadttheater, deren Ästhetik dann auch Mortiers Triennale-Konzept entschieden mitbestimmen sollte. Und nunmehr überhaupt das deutschsprachige Theater prägt. Simons ist mittlerweile Chef der Münchner Kammerspiele; Perceval, der lange Het Toneelhuis in Antwerpen leitete (so wie sein Kollege Simons das NT Gent), prägt als Regisseur Hamburgs Thalia Theater. Seltsam nur, dass er erst jetzt mit der Ruhrtriennale in Kontakt kommt. Mortier sei eben, sagt er lachend, notorisch »untreu« in seinen künstlerischen Bindungen.

Auf Percevals kahles Haupt wurde schon kräftig feuilletonistische Häme (»flämischer Shakespeare-Fälscher«, nannte ihn die FAZ) ausgeschüttet. Doch der Essig wird durch reichlich fließendes balsamisches Öl neutralisiert. Gerade auch »Schlachten!« traf herbe Ablehnung wie überhaupt seine fucking Shakespeare-Bearbeitungen, wobei die Text-Neufassungen daran nicht geringen Anteil haben (beim »Schoko«-Mann »Othello« etwa von Feridun Zaimoglu & Günter Senkel).2009 zerlegten Perceval – der damals auf deutschen Bühnen nur ein Gerücht war – und sein Autor Tom Lanoye die englischen Rosenkriege aus Shakespeares historischen Königsdamen in 40 Akte mit über 200 Figuren und inhaltlich damit einhergehend die staatliche Ordnung. Eine mit Pausen zwölfstündige wüste, grelle, geile »Schlachten«-Platte. Zwei Jahre zuvor hatte diese Shakespeare-Attacke als »Ten Oorlog« (Zum Krieg) Belgiens Bühnen überrollt. Der brutale »Schlachten!«-Mix aus Jargon und Slang, Englisch, Französisch, Flämisch und Deutsch sammelte den Schaum vor dem Mund der Sprache und spie ihn aus. Gab es eine Formel, die das krude Spektakel im Innersten zusammenhielt, dann die, dass Leben schreiendes Leiden ist.

Danach hat Perceval u.a. in München »Othello« zum Boss unter Angestellten ausstaffiert und ihn verjazzt, hat »Lear« zum Alzheimerschen Schmerzensmann eines familiären Trauerspiels pathologisiert, das trojanische kriegsmüde Kriegerstück »Troilus und Cressida« ins Heute gezwungen und in Hamburg die Familientragödie »Hamlet« aus Brutstätten irrationaler Widersprüche und seelischer Zerrissenheiten gefördert.

Shakespeare zu vergewaltigen heißt, Shakespeare neu zu entdecken, hat Jan Kott dekretiert. Aber was heißt das? Für Perceval ist der Science-Fiction-Schriftsteller Isaac Asimov mit seinem Führer durch Shakespeares Werk eine wichtige Inspirationsquelle. Der deute den Elisabethaner als »Propagandisten für das Haus Tudor«, der die Geschichte entsprechend fälsche, als »Provokateur« und genialen Sprachspieler. Shakespeares Musikalität und Klang, die Mischform aus Prosa und Reim, hoch und niedrig verlange eine Übersetzung für unsere Wahrnehmung, so Perceval – jenseits von Alltagssprache und falsch verstandenem Respekt vor dem Klassiker. Er wählt die »Macbeth«-Fassung von Thomas Brasch. Sie habe »Brutalität und Naivität«, sei »wie die Sprache einer Kinderzeichnung«.

Der 1957 geborene Sohn fahrender Eltern, die als Schiffer viel unterwegs waren und u.a. Holz vom Kongo an den Rhein beförderten und den Jungen zeitweise mitschippern ließen, wollte Fußball-Profi bei Real Madrid werden. Weil er zu scheu sei, wie ein Lehrer meinte, wurde der 16-Jährige auf die Schauspielschule geschickt. Nach der Ausbildung 1980 war Perceval ein paar Jahre lang Schauspieler an der Koninklije Nederlandse Schouwburg Antwerpen, aber fühlte sich in den Zwängen des Betriebs mit seinem Leistungsdruck nicht wohl. Er gründete, zusammen mit Guy Joosten, die Blauwe Maandag Compagnie und wurde einer der kreativen Köpfe und Initiatoren der flämischen Off-Szene, die bald nicht nur Belgien umkrempelte. Dann übernahm er selbst das Stadttheater in Antwerpen, dem er einst den Rücken gekehrt hatte.

Obschon er an A-Häusern inszeniert, in München, Berlin und Hamburg, ist er dem professionell perfekten, bürgerlich konsumistischen Kulturbetrieb gegenüber reserviert. Auch verneint er ein Theater der Spezialisten, was mit seiner Herkunft zu tun haben mag. Flandern kennt eine Volkstheatertradition, wo Verstehen eher ein emotionaler als intellektueller Vorgang ist.

Kaum zu glauben, dass er bisher an »Macbeth« vorüber gegangen sein soll. Steht der Thronräuber und Königs-Killer – ebenso wie der von Perceval 2007 in Salzburg aus der Taufe gehobene monströse und nihilistische »Molière« entlang der verfinsterten Komödien »Menschenfeind«, »Tartuffe«, »Geiziger« und »Eingebildeter Kranke« – für wütende Sehnsucht. Wut gegen das Leben, die Gesellschaft, sich selbst. Bei nahezu kannibalischem Überlebenstrieb.

Für Perceval, der vor kurzem Wolfgang Borcherts »Draußen vor der Tür« über Beckmann, den Verlorenen des Zweiten Weltkriegs, inszenierte und dabei auch an die Vietnam-Veteranen gedacht habe, ist Macbeth ein Kriegsheimkehrer – und impotent. »Seine Logik heißt: töten, um nicht getötet zu werden«. Ihm und seiner Lady gilt, die »Fehler der Natur« zu korrigieren. Mittels Mord. So tötet er diejenigen, die mit Kindern gesegnet sind, und die Nachkommen selbst. Dieser sich als blutige Ersatzhandlung artikulierende Hass des Macbeth auf die Zukunft ist ein zwingender Gedanke. Negative Leibeskommunikation.

Macbeth kämpfe, bis er stirbt, wie der Stier in der Arena: »Das wütende Tier ist immer da«. Körperschicksal. Perceval spricht vom Impuls gebenden »biologischen Geist«. Ein anderes Wort wäre Instinkt, für »das Tier, das in dir hochkommt«, wenn es ums Ganze, um Tod oder Leben geht und die gut gesicherten Grenzen der Zivilisation einreißt.

Aber ist Theater nicht als Ritual auch sinnstiftende Ordnungskraft, die das wilde Treiben zähmt und befriedet? Perceval kenne als katholisch Erzogener die »Kraft der Ekstase« der Religion, was sich übertragen lasse auf Bereiche wie den Sport oder eben auf die Kunst und das Theater. Gewiss könne sie »lüften, befreien, helfen, Gleichgewicht zu finden«.

Gleichwohl bleibe Zerrissenheit und Widerspruch zwischen Sehnsucht nach Harmonie und dem Triebverhalten, zwischen dem Schrecken, den der Zuschauer im Angesicht von Macbeth überfällt, und Mitgefühl als reinigendes, kathartisches Erleben. In der Kombination von Distanz und Nähe müsse, so Perceval, eine Aufführung Berührungspunkte herstellen zu den dramatischen Figuren in ihrem Unvermögen und ihrem Zerfall. Daraus könne eine Spannung lösende gemeinsame Trauer entstehen – auch Freude.

Percevals Haltung zum theatralen Stoff ist niemals zynisch, aber auch nicht moralisch und politisch plakativ, sondern realistisch gehärtet und empfindlich für die Gebrechen des Individuums.

Wucht und Wut braucht Schauspieler wie der kolossale Thomas Thieme einer ist, mit dem Perceval mehrfach gearbeitet hat, der sein Lear, Othello, Molière war und Richard III. (Dirty Rich Modderfocker) in »Schlachten!«. Bruno Cathomas ist Macbeth. Auch er kein feiner, edler Bühnen-Schöngeist und Techniker des Kalküls. Virtuosität auf dem Theater interessiert Perceval nicht: sondern Verausgabung, Entgrenzung, Passion.

Vor fast senkrecht steil gestellter Tribüne öffnet sich ein Breitwandpanorama parallel zur Längsfront der Halle, in die der Tagesrest Lichtmuster malt und das Grün des Rasens draußen hineinwuchert. Eine Installation aus gestapelten und gestürzten Tischen türmt sich zum Gerüst. Die Bühne (Annette Kurz) manifestiert – machtvoll, doch filigran – einen Belagerungszustand. Neun Tänzerinnen, choreografiert von Ted Stoffer, mit Vorhängen aus Haar, hocken am Boden, umgeben von einem Arsenal schwarzer Militärstiefel, als habe der Sturm der Geschichte das Schuhwerk in diesem mythischen Winkel abgelagert. Das Flüstern, das den Probenbesucher schon am Treppenaufgang empfing, scheint ihm zunächst aus dem Mund der Hexen zu kommen. Aber die Lady ist es, die spricht: im Wahn, gehüllt – wie ihr Gatte – in weißes Leichentuch und wie dieser auch ganz nach innen gewendet. Die Hexen aber schweigen. Ihre Rede kommt aus Macbeth, ist innerer Monolog, Projektion seiner Zustände. Schottlands Erinnyen sind Kreaturen seines Unbewussten. Es entfaltet sich eine trancehaft somnambule Atmosphäre, besonders auch in dem bis zum Stillstand verlangsamten Pas de deux von Maja Schöne und Bruno Cathomas, als hauchte das Mörderpaar seinen letzten Atem aus.

So rüde sein totales, radikales Theater, so freundlich und liebenswürdig der Mann. Luk Perceval. Klingt sanft. Wie das Echo auf den schuldlos schuldig werdenden Knaben in dem mittelalterlichen Epos: den Toren, das Mutterkind aus den Wäldern, der schmerzlich lernen muss, wie die Welt funktioniert – Regeln, Liebe, Mitleid.

Ein körperlicher Zusammenbruch nach ungesundem Lebensverhalten vor mehr als 15 Jahren hat Perceval zum praktizierenden Buddhisten werden lassen. In einem Text von ihm heißt es: »Theater ist Schreiben im Sand. Das waren die Worte, die ich mit 15 zum ersten Mal von einem alten Schauspiellehrer hörte, und die während meiner gesamten Karriere immer mehr an Bedeutung für mich gewannen.«

Kann er beschreiben, wie das Spirituelle ihm den Weg, auch den zum Theater öffnet? Es gehe, sagt er, um das »Aufgeben des Vorbehalts«. Im Erreichen von Konzentration, analog zur Meditation, gewinne er »Akzeptanz für den Anderen, den Fremden, erreiche Identifikation, schaffe es, Frieden zu finden und nicht zu urteilen«. Es ließe sich mit einem ethisch fundierten buddhistischen Begriff auch Achtsamkeit nennen.

»Macbeth«, Regie: Luk Perceval; Premiere: 2. Sept. 2011; Vorstellungen: 3., 4., 8., 9., 10., 16., 17. Sept.; Maschinenhalle Zweckel, Gladbeck; www.ruhrtriennale.de